Musikalisches Erbe in Schweizer Musikhochschulen

Die Perspektiven der Schweizer Musikhochschulleitungen zeigen ein vielschichtiges Verständnis musikalischen Erbes zwischen Archiv, lebendiger Praxis und institutioneller Verantwortung.

Was versteht man heute unter «musikalischem Erbe», wenn man eine Musikhochschule in der Schweiz leitet? Eine Sammlung von Werken, die wie Objekte weitergegeben werden können? Eine institutionelle Verantwortung? Oder eine lebendige Materie, die gestaltet und transformiert werden muss?

Auf Einladung der Konferenz der Schweizer Musikhochschulen (KMHS) hat die Schweizer Musikzeitung (SMZ) die Leitungen der Musikhochschulen des Landes befragt. Die Antworten zeichnen – fernab eines einheitlichen Diskurses – ein vielschichtiges Bild, teils konsensuell, teils kontrovers, in dem die Idee des musikalischen Erbes selbst infrage gestellt, erweitert oder neu definiert wird.

Zwischen Überlieferung und Aktivierung: Was «existiert» eigentlich?

In Zürich führt Xavier Dayer (ZHdK) einen deutlichen Bruch mit der Vorstellung eines festen, stabilisierten Erbes ein: « Le patrimoine envisagé comme un ensemble stabilisé relève d’une fiction. Nous vivons entourés d’archives : ce qui les rend vivantes, c’est notre regard, notre écoute, notre manière de les interroger. »

In dieser Perspektive ist das musikalische Erbe keine gegebene Grösse, sondern eine Beziehung. Nichts existiert, solange es nicht aktiviert wird.

Dieser Gedanke steht – ohne sich mit ihm zu vermischen – in Resonanz mit einem der provokativen Spiegel, die der Musikwissenschaftler Daniel Leech-Wilkinson vorhält. Für ihn ist der Glaube an ein stabiles «Werk» eine vergleichsweise junge historische Konstruktion: Nicht das Objekt, sondern die Erfahrung im Vollzug erzeugt musikalischen Wert. (Daniel Leech-Wilkinson: Challenging Performance, Kapitel 6.17: Works) Dieser Hinweis stellt die Idee des Erbes nicht grundsätzlich infrage, lädt jedoch dazu ein, sie weniger als übertragbaren Block denn als eine sich bewegende Materie zu verstehen.

Ein Erbe im Wandel – je nach Institution, die es aufnimmt

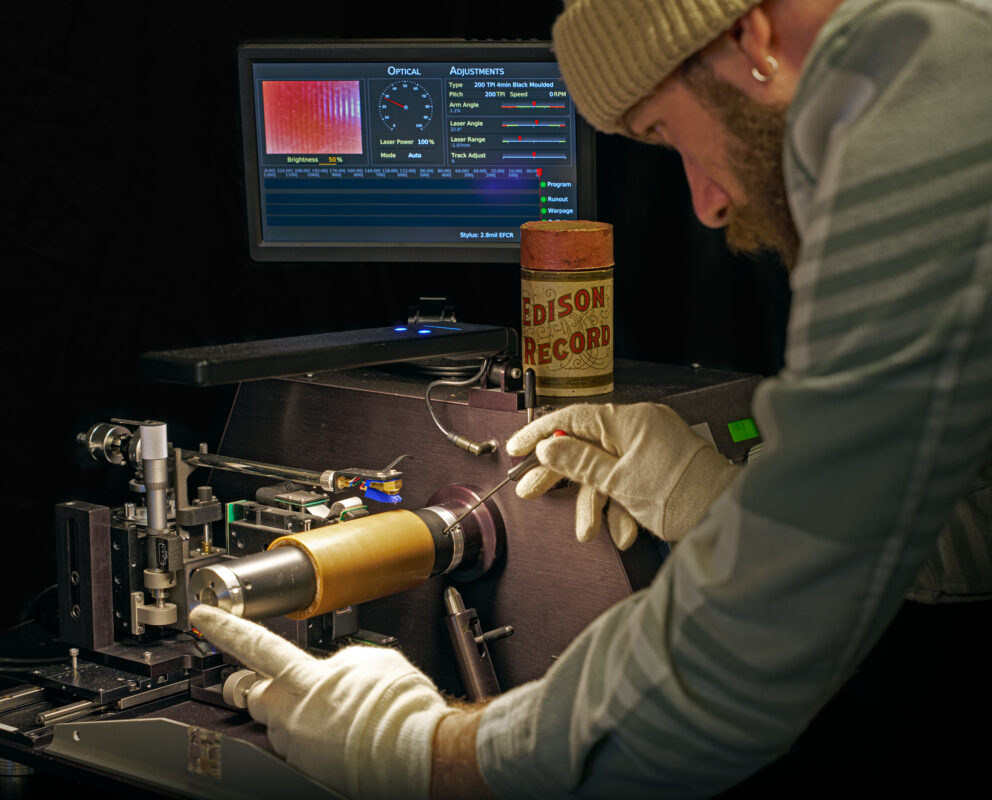

Für einige Institutionen bedeutet die Auseinandersetzung mit dem Erbe zunächst, ein konkretes Verhältnis zur Materialität der Spuren zu pflegen: Partituren, Sammlungen, Archive, musikalische Nachlässe, Klangobjekte. In Luzern etwa zeugen das Orgeldokumentationszentrum oder die Jazz-Helvetica-Archive von einer geduldigen Bewahrungsarbeit, in der der Akt des Konservierens bereits ein Akt der Vermittlung ist. Hier beginnt das musikalische Erbe noch bevor es erklingt. Valentin Gloor, Direktor der HSLU, weist in diesem Zusammenhang auch auf die Grenzen der Musikhochschulen in der Weitergabe des musikalischen Erbes hin: «Einer Musikhochschule muss daher immer bewusst sein, dass sie kultur- und kontextbedingt nur einen winzigen Teil dieses unermesslichen musikalischen Erbes pflegen, ergründen und weitergeben kann.»

Demgegenüber beschreibt Genf ein musikalisches Erbe in ständiger Expansion, das weit über die historischen Mauern des westlichen Kanons hinausreicht. Béatrice Zawodnik erläutert, dass es dabei ebenso um vergessene Partituren geht wie um nicht-schriftliche Praktiken, um unterrichtete indische Musiktraditionen oder um das Entstehen eines elektronischen Repertoires, das inzwischen über eigene Geschichte und Codes verfügt. Das Erbe wird hier zu einem Raum der Erweiterung, in dem hinzugefügt, sichtbar gemacht und repariert wird.

Dieser Gegensatz macht eine zentrale Spannung deutlich: Musikalisches Erbe kann entweder als etwas verstanden werden, das es zu schützen gilt – oder als etwas, das geöffnet werden muss.Genau in diesem Zwischenraum, zwischen Erinnerung und Erweiterung, bewegt sich die Schweizer Musiklandschaft heute.

Vermitteln … oder experimentieren?

Eine Frage zieht sich durch mehrere Antworten: Wird tatsächlich ein Erbe vermittelt – oder werden vielmehr Praktiken erprobt, die erst in Zukunft als Erbe wahrgenommen werden?

Xavier Dayer formuliert dies unmissverständlich: « Je ne suis pas certain que nous transmettions un patrimoine. Nous expérimentons, et nous créons les archives de celles et ceux qui nous succéderont. »

Auch in Genf wird betont, dass Studierende nicht nur Adressat:innen sind: « Le patrimoine n’est désormais pas seulement reçu mais construit activement. […] Il existait un patrimoine en sommeil que nos étudiant:es et nos enseignant:es s’efforcent désormais de mettre en lumière. On ne peut donc plus raisonner seulement en termes d’un petit ensemble fini d’œuvres écrites entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe. »

Studierende werden zu Mitproduzent:innen eines sich formierenden Erbes, wenn sie sich an Projekten der Wiederentdeckung, der Forschung oder der künstlerischen Schöpfung beteiligen.

In Lausanne (HEMU) spricht Noémie Robidas von einem «patrimoine vivant qui s’enrichit au contact des créations contemporaines». Doch diese Bewegung ist zirkulär zu denken: Zeitgenössische Werke nähren sich ihrerseits aus dem Vergangenen. Das Erbe ist kein Pfeil, der vom Kanon in die Zukunft weist, sondern ein kreisender Atem, in dem das Vergangene das Gegenwärtige speist – und das Gegenwärtige neu bestimmt, was künftig als Erbe gelten wird.

Diese dynamische Sichtweise muss jedoch durch eine Realität relativiert werden, die sich im Alltag zeigt: Das Zeitgenössische setzt sich nicht immer selbstverständlich durch. In der Praxis bleibt eine ästhetische Komfortzone bestehen. Es ist nicht selten zu beobachten, dass für manche Studierende – ebenso wie für einen Teil des Konzertpublikums – das patrimoniale Vorstellungsfeld stark auf die Vergangenheit ausgerichtet bleibt. Die Integration neuer ästhetischer Sprachen ist weder automatisch noch unumstritten. Zwischen institutionellem Anspruch und realer Rezeption bleibt das musikalische Erbe im Werden ein Spannungsfeld.

Was tun mit dem Schweizer musikalischen Erbe?

Diese Verschiebungen spiegeln sich auch in den pädagogischen Strukturen wider. Noémie Robidas erläutert, dass die HEMU (Waadt–Wallis–Freiburg) jedes Jahr mit einer Composer-in-Residence arbeitet und damit die künstlerische Schöpfung unmittelbar in einen Vermittlungsgestus einbindet. Andere Institutionen verfolgen eine stärker kuratorische Haltung: Sie lassen Werke zunächst «reifen», bevor entschieden wird, ob sie aufgeführt, studiert oder in den Lehrplan aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang weist Leech-Wilkinson darauf hin, dass jede Form von Patrimonialisierung auch eine Machtoperation ist: Sie fixiert und unterscheidet, was bewahrt, gespielt, verkauft und gefeiert werden soll – und was in Vergessenheit geraten darf. In Genf etwa spricht Béatrice Zawodnik von punktuellen Projekten und betont zugleich, dass es kein systematisches Förderinstrument für das Schweizer musikalische Erbe gibt.

In Bern schliesslich verweist Rico Gubler (HKB) auf die Verantwortung der Musikhochschulen gegenüber regionalen Komponist:innen sowie auf die Bedeutung der Programmierung von Repertoires, die im kommerziellen Musikbetrieb wenig präsent sind: «Dies ist die Grundlage, dass die jeweiligen regionalen Hochschulen sich besonders um die in ihrem Umfeld tätigen Tonsetzer:innen bemüht sind, weil es andere aus verschiedenen Gründen weniger tun (müssen).»

Diese Koexistenz unterschiedlicher Zeitlichkeiten erzeugt eine sehr spezifisch schweizerische Realität: Wir lehren nicht alle dieselben Zukünfte. Manche Hochschulen konfrontieren Studierende bewusst mit dem Neuen, andere vermitteln zunächst eine gemeinsame Sprache, bevor sie dazu anregen, diese zu transformieren. Es gibt keine richtige oder falsche Strategie – sondern unterschiedliche pädagogische Ökosysteme, in denen die Vorstellung von Erbe auch die Art und Weise prägt, wie Musiker:innen ausgebildet werden.

Schluss

Wenn ein gemeinsamer Nenner diese Positionen verbindet, dann die Einsicht, dass musikalisches Erbe kein Vergangenes ist, sondern ein Werden.Es wird nicht wie ein Tresor weitergegeben, sondern entsteht Tag für Tag neu – in Unterrichtsräumen, Ateliers, Hörpraktiken, wieder geöffneten Archiven, in gespielten, verworfenen und transformierten Werken.

Auf schweizerischer Ebene existiert daher keine einheitliche Vorstellung von musikalischem Erbe, sondern eine differenzierte, transversale und ständig in Bewegung befindliche Konzeption. In dem Masse, in dem das Erbe mit einer kontinuierlichen Reflexionsbereitschaft sowie mit einer offenen und flexiblen Haltung der Musiker:innen von morgen einhergeht, liegt darin vielleicht der grösste Reichtum, den unsere Musikhochschulen weitergeben.