Molte soglie superate

Daniel Ott e Manos Tsangaris hanno condotto la Biennale del Nuovo Teatro Musicale di Monaco di Baviera in una nuova era. In simposi e spettacoli, hanno posto una serie di accenti svizzeri e hanno coniato un nuovo termine per il teatro musicale con "OmU".

Una zona pedonale nel centro di Monaco. Due passanti sono attenti a un bidone della spazzatura. C'è qualcosa da guardare, sentire o annusare? Altri passano con noncuranza, altri si uniscono a loro, mentre i primi si allontanano senza scambiare una parola.

La documentazione video come parte integrante dell'opera teatrale Fissare il cestino ("Anmülleimer anstarren", composizione e ideazione Meriel Price) è sintomatico di una concezione del teatro musicale che Biennale di Monaco (28 maggio - 9 giugno 2016) sotto la nuova direzione del duo di compositori Daniel Ott e Manos Tsangaris. L'attenzione si concentra sull'integrazione della città e della vita quotidiana, nonché sull'apertura all'interazione, a strani accadimenti e a una percezione sonora alterata. Secondo i due direttori artistici, gli interventi sonori performativi nello spazio urbano, l'accorpamento temporale del festival e il raddoppio delle prime mondiali, che passeranno a 15 in 13 giorni, dovrebbero attirare i "superatori di soglia" e aprire la Biennale. Includendo nuove sedi singole, lontane dalle sedi principali, il team di direttori artistici si è deliberatamente discostato dai programmi dei loro predecessori Hans-Werner Henze e Peter Ruzicka.

Ott e Tsangaris sembrano completarsi a vicenda: Daniel Ott, cittadino svizzero ancorato a Berlino, sua patria d'adozione, porta con sé molti anni di esperienza come direttore del Rümlingen Festival for New Music, specializzato nel dialogo musicale con l'ambiente (vedi intervista nel Giornale musicale svizzero 6/2016, pag. 6 e segg.). Sin dalle sue prime miniature di teatro musicale negli anni Settanta, Tsangaris, che insegna a Dresda, si è dedicato a dichiarazioni radicali sui riferimenti del mondo, a nuovi parametri di azione teatrale, alla ricerca di suoni e all'incontro con il pubblico.

La radicale rottura con la tradizione monacense è comunque sorprendente e testimonia una genuina passione per la causa. La scelta del titolo della biennale OmU - Originale con sottotitoliIl "film", che nel cinema è l'indicatore decisivo per una proiezione non adulterata, è deliberatamente basato su processi cinematografici. Egli evoca numerose possibilità di collegamento tra un originale e la sua trasposizione o realizzazione, ma anche frammentazione, alienazione o documentazione. Allo stesso tempo, allude alla variante "OmÜ" - originale con sottotitoli - della pratica comune nell'opera.

Simposio con accenti svizzeri

Che cosa significa il termine "originale" e come si presentano i nuovi formati e le nuove strategie nel teatro musicale di oggi? Il termine "teatro musicale" è ancora appropriato oggi e che relazione può avere questo teatro musicale con altri campi dell'arte contemporanea?

In vista delle produzioni della Biennale, ma anche sulla base di considerazioni fondamentali e di più ampio respiro, un denso simposio ideato da Jörn Peter Hiekel (Dresda/Zurigo) e David Roesner (Monaco di Baviera), dal titolo OmU - Spazi d'eco e movimenti di ricerca nel teatro musicale di oggi per il discorso. Il fatto che la Svizzera sia evidentemente un terreno fertile per approcci musico-teatrali di ogni tipo è stato particolarmente evidente in questo evento.

I due direttori artistici hanno introdotto in modo giocoso i temi dell'originalità, dell'autorialità e delle gerarchie, prima di sottotitolarsi e incoraggiarsi a vicenda in una fluida transizione tra parole e suoni con "continua a parlare" e "continua a suonare" sugli strumenti - Ott su un pianoforte preparato con rivetti ciechi e Tsangaris su un diavolo del bosco e una palla di flummi.

Roman Brotbeck (Berna/Basilea) ha dimostrato un modo di affrontare l'originale mettendo in musica i testi di Robert Walser. Solo negli ultimi vent'anni Walser è stato spesso messo in musica, soprattutto nel théâtre musical, cosa che Brotbeck ha giustificato con l'interesse per i topoi biografici. Egli ha esemplificato il rapporto tra lo stile dei testi di Walser e i metodi del théâtre musical in opere di Mischa Käser, Georges Aperghis, Helmut Oehring, Johannes Harneit, Ruedi Häusermann e Heinz Holliger.

David Roesner (Monaco di Baviera) ha presentato l'opera di Christoph Marthaler La domanda senza risposta (Basilea 1997) come opera chiave per trattare i modelli. Utilizza l'omonimo brano epocale di Charles Ives (1908), che tematizza le questioni fondamentali della musica. Il teatro musicale di Ruedi Häusermann Una moltitudine di fischi silenziosi (Zurigo 2011), che ha portato a un concerto in palcoscenico dopo una passeggiata musicalizzata attraverso le officine della società di costruzioni navali di Zurigo, è stato letto da Leo Dick (Berna) come un "lavoro di memoria composta" (si veda l'omonimo articolo di Dick in: Transizioni: nuovo teatro musicale - arte vocale - musica in scenaStuttgarter Musikwissenschaftliche Schriften 4, a cura di Andreas Meyer e Christina Richter-Ibáñez, Mainz 2016).

-

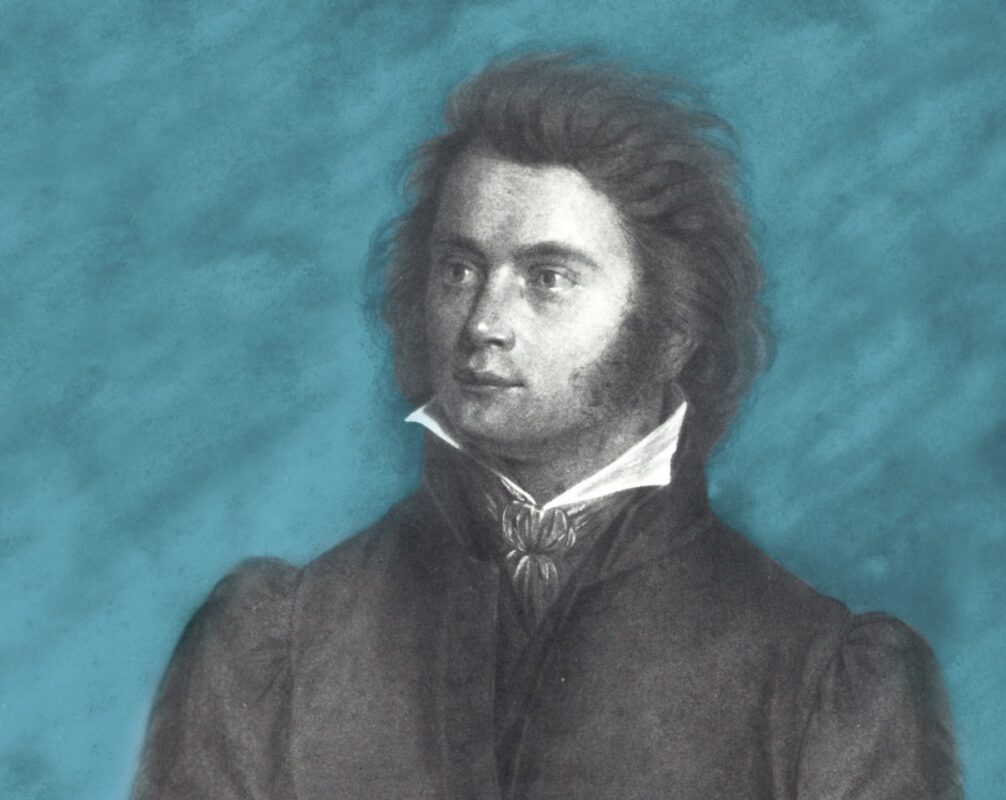

Telefonata all'Ade. Foto: Biennale di Monaco, Franz Kimmel

Piattaforme e collaborazioni

La nuova Biennale di Monaco si considera in misura non trascurabile un forum per giovani talenti. Nelle piattaforme internazionali, che hanno avuto luogo inizialmente a Monaco nel 2013 e successivamente con partner a Berna, Rotterdam, Buenos Aires e Pechino, sono stati formati nuovi team con giovani artisti selezionati e si sono cercati nuovi modi di lavorare insieme. Il risultato è stato un gran numero di progetti e formati collaborativi, di cui vengono qui presentati alcuni esempi con la partecipazione di artisti svizzeri.

In Telefonata all'Ade con musiche della compositrice zurighese Cathy van Eck (Isabelle Kranabetter, drammaturgia; Blanka Radoczy, regia; Claudia Irro, costumi), la voce umana è stata al centro della scena. In una visita guidata un po' spettrale lungo gli accoglienti prati dell'Isar, a notte fonda (e con la pioggia), il pubblico ha seguito i percorsi di tre cantanti di formazione classica. Mentre i loro costumi evocavano miti e leggende, si muovevano dapprima attraverso sezioni di foresta, per poi incontrarsi in bizzarre miniature di dialogo musicale in cui si intrecciavano motivi vocali simili a uccelli, trasformazioni tecniche e campioni di voce registrati. Mentre l'opera allude all'incerta localizzazione delle voci tra questo mondo e l'aldilà, innescata dal fonografo nel XIX secolo, i confini tra l'originario e l'alienazione diventano in realtà sempre più labili, rafforzati dall'oscurità visiva nel buio della notte.

Una passeggiata sonora di un'ora attraverso sette stanze sotterranee annidate può essere vissuta in Mnemo/scena: Echi (Stephanie Haensler, composizione; Pauline Beaulieu, regia; Ariel Farace, testo; Yvonne Leinfelder, scena). Installazioni memorabili che ricordano l'arte povera (mucchi di ciottoli, scritte effimere sulla sabbia), frammenti di figure di Dubuffet o edifici futuristici sono stati intrecciati con miniature musicali (come frammenti di pre-memoria), sonorizzati con frammenti di testo o messi in movimento da una danzatrice. Se i musicisti e gli interpreti si muovevano secondo uno schema non chiaro, il pubblico decideva da solo dove voleva trovarsi. Circa a metà del programma, tutti i partecipanti si sono riuniti per una situazione concertistica di venti minuti. Mentre la reminiscenza di un brano per pianoforte (op. 28/2) di Robert Schumann risuonava nella musica della compositrice svizzera Stephanie Hänsler, una percezione individuale e poi un ricordo si condensavano in ognuno dei presenti.

Un passo avanti nel trattare l'originale I dischi di Navidson - un'installazione di teatro musicalesotto la direzione artistica di Tassilo Tesche e Till Wyler von Ballmoos (Ole Hübner, Rosalba Quindici, Benedikt Schiefer: composizione; Kristian Hverring: sound design). La performance, della durata di sei ore, si è svolta in un intricato labirinto con suoni sferici, atmosfere luminose e installazioni video auto-osservanti. Il pubblico, che poteva rimanere quanto voleva, è stato coinvolto nell'azione fin dall'inizio. Divisi in piccoli gruppi, gli spettatori hanno dovuto trovare da soli l'ingresso e distruggere un muro dietro il quale i cherubini vestiti con biancheria barocca color sabbia sono fuggiti in tutte le direzioni, urlando in reazione agli intrusi.

Mentre tutti i performer eseguivano azioni ripetitive di stampo dadaista (ad esempio, Wyler von Ballmoos strimpellava di tanto in tanto il pianoforte in modo apparentemente casuale, le pareti divisorie venivano costantemente tirate su e giù o Leo Dick teneva un'intervista fittizia), il pubblico era invitato a servirsi da bere, a partecipare a un puzzle o un coniglio rosa di peluche sovradimensionato guardava sopra le spalle dello spettatore. L'immersione in un mondo onirico (da incubo) sconcertante si combinava con un carattere di incompiutezza e confusione tra realtà e finzione. In coproduzione con l'Università delle Arti di Berna, lo spettacolo verrà riproposto a Berna.

-

I dischi Navidson. Foto: Biennale di Monaco, Franz Kimmel

Il cinema nella testa

Nella doppia serata Sez Ner e Pub - Annunci un attore o un'attrice hanno trasferito un originale in un teatro musicale immaginario in formato miniatura: Arno Camenisch ha impressionato come interprete del suo romanzo d'esordio, scritto in romancio e tedesco Sez Ner con la sua rumorosa e melodiosa potenza di parola, che ha interpretato in una fusione di gesti, espressioni facciali e linguaggio del corpo, mentre Donatienne Michel-Dansac nella nuova opera di George Aperghis Pub - Annunci ha sedotto il pubblico con la sua interpretazione finemente cesellata e maliziosa. I testi bizzarri di Camenisch, ricchi di umorismo nero e raffiguranti la dura vita nelle montagne svizzere, sono stati contrapposti alle assurdità dei desideri di un'elegante società consumistica urbana, dando vita a un panorama molto divertente e allo stesso tempo stimolante degli ambienti di vita odierni. È stato creato un tessuto a più livelli tra l'originale annotato, l'interpretazione visivamente potente e il cinema immaginativo della mente.

La serata, caratterizzata da concentrazione, complessità, riduzione, umorismo e leggerezza (soprattutto perché si è svolta su un classico palcoscenico peep-box nel Gasteig), si è rivelata un momento di spicco molto diverso all'interno del festival. Con questa produzione a due sole persone, il team di direttori artistici ha sfidato, con un tocco di luce, l'idea di confinare il teatro musicale contemporaneo a un formato specifico.

Cosa rimane di OmU?

Ciò che accomuna la maggior parte delle produzioni presentate alla Biennale è il loro carattere sperimentale, che comprende la completa fusione dei livelli e il superamento delle gerarchie degli autori e delle "discipline" partecipanti, e in alcuni casi anche approcci al coinvolgimento del pubblico.

Il nuovo concetto di biennale di Ott/Tsangaris sembra aver funzionato, almeno per quanto riguarda il pubblico, dato che molti degli spettacoli hanno registrato il tutto esaurito, anche nelle sedi più insolite. I "varcatori della soglia" c'erano, ed erano curiosi e comunicativi.

Guardando indietro, il motto inizialmente un po' sorprendente OmU anche come centrale nella creazione musicale e artistica di oggi. La visione della nostra realtà e la percezione delle produzioni si sono trasformate in una rete di ulteriori sottotitoli, sopratitoli, frammenti, citazioni, notazioni...