Dagli inizi della polifonia europea

L'ultima traduzione della "Musica enchiriadis" risale a 140 anni fa. Una nuova traduzione contemporanea ed esplicativa di questo importante trattato è quindi molto gradita, ma anche un'impresa difficile.

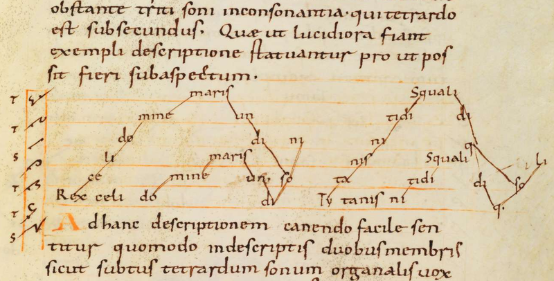

Il Musica enchiriadisSpesso citato, ma conosciuto nei dettagli solo dagli esperti, è uno dei trattati più importanti e probabilmente di maggior successo nella storia della musica occidentale. Scritto alla fine del IX secolo, forse da un abate di nome Hoger von Werden morto nel 906, l'"Handbuch" è stato tramandato in una cinquantina di manoscritti. Spiega il sistema tonale insieme alla propria notazione, prima in forma monofonica, poi in forma polifonica fino all'organum. Ciò che può sembrare "primitivo" è la prova di un enorme progresso musicale, e quindi ha senso che l'opera sia ora - dopo 140 anni - disponibile in una nuova traduzione.

Tre interessanti introduzioni sulla ricezione dell'antichità (Michael Klaper), sulla teoria della monofonia (Andreas Traub) e sulla teoria della polifonia (Petra Weber) forniscono un'introduzione al pensiero musicale dell'epoca. Le considerazioni filologiche non sono tanto al centro quanto il tentativo di rendere questo testo accessibile a noi oggi.

La cosa migliore è leggere il trattato in tre parti: il testo tedesco, comprese le note a piè di pagina, che possono essere confrontate con l'originale latino, e le introduzioni esplicative. In questo modo il Musica enchiriadis nella loro singolare novità, anche nella loro complessità, che una traduzione e una mediazione nel presente devono affrontare. Perché le parole sono state intese in modo diverso. Il latino "vis", ad esempio, è di importanza centrale: dice che bisogna distinguere e riconoscere le forze dei singoli modi: La musicologa di Coblenza Petra Weber sceglie diverse traduzioni per questo (campo di forze, influenza), dissolvendo così la terminologia standardizzata. Questo è del tutto appropriato, ma mette anche in evidenza quanto sia complicata la traduzione. I nostri termini moderni non funzionano bene e possono addirittura distorcere il testo antico.

A volte la traduzione diventa una danza dell'uovo, si sente costantemente l'inibizione di usare certi termini moderni, e forse sarebbe stato utile offrire sia una traduzione letterale che una traduzione approssimativamente moderna. A volte i curatori sono anche troppo cauti con le spiegazioni "moderne". Tra l'altro, l'unica notazione Dasia - a differenza dell'articolo MGG - non è tradotta in notazione moderna; alcuni punti di difficile comprensione non vengono quindi menzionati. In questi momenti, i musicologi coinvolti sono troppo esperti e pensano poco al profano interessato. Alcune spiegazioni di parole sembrano distaccate, e una nota a piè di pagina come: "Potrebbero esserci connessioni con il concetto di nomos, ma non lo perseguiamo in questa sede" può al massimo essere utile per l'intenditore, ma infastidisce il lettore. Dettagli e omissioni simili, così come alcune traduzioni non adeguatamente armonizzate tra gli autori, dimostrano che il materiale non viene trasmesso in modo ponderato. È un peccato, perché l'opera è molto interessante e merita un'ampia attenzione.

Musik enchiriadis, latino e tedesco, traduzione e cura di Petra Weber, 147 p., Fr. 31.60, Wilhelm Fink, Paderborn 2016, ISBN 978-3-7705-6054-7