Mit geeinter Stimme schreien

Vielleicht ist es nur eine Verkettung von Umständen, vielleicht ist das Mass voll, auf jeden Fall haben sich Musikerinnen und Musiker aus der Romandie zu Wort gemeldet, um ihre Besorgnis und die zunehmenden Schwierigkeiten beim Ausüben ihres Berufes auszudrücken.

Anfang Mai hat die Cellistin Sara Oswald in den sozialen Netzwerken einen offenen Brief veröffentlicht, in dem viele Künstler und Künstlerinnen ihre eigene Situation wiedererkannt haben. Sie spricht von einer «… Erschöpfung davon, immer einen mageren Lohn zu haben, während die Lebenshaltungskosten steigen. Eine Erschöpfung, mich immer um eine Prämienverbilligung bei der Krankenkasse bemühen zu müssen, weil ich ohne sie wirklich einpacken kann. Eine Erschöpfung, tonnenweise Dossiers zu erstellen, um meine Projekte zu verwirklichen.»

Sie erinnert daran, dass eine Berufsausbildung Musikerinnen und Musiker nicht vor prekären Verhältnissen schützt: «Ich habe an der HEMU Lausanne studiert und an der HEM in Genf einen Master in Barockcello gemacht. Seit 23 Jahren bin ich Berufsmusikerin. Es gibt Monate, in denen ich 400 Franken verdiene, weil ich in 30 Tagen nur ein Konzert spielen kann. Ja, ich könnte unterrichten, ich könnte in einem Orchester spielen. Das entspricht mir aber überhaupt nicht. Ich schreibe gern Musik, komponiere für Projekte, gebe Konzerte. Dafür habe ich diesen Beruf gelernt. Es braucht Zeit, Musik zu kreieren, am Instrument zu üben, Konzerte zu bewerben, administrative Arbeiten zu verrichten (mehr als die Hälfte meiner Zeit). Wer hat nach einem Unterrichtstag noch die Energie, sich in seinen Übungsraum zu setzen und die Inspiration zu einer originellen Komposition zu finden? Denn tatsächlich, über den Musikerberuf hinaus muss man auch lernen, sich zu verkaufen. Ich kann von mir sagen, dass meine Arbeit mehr als 100 Prozent meiner Zeit ausmacht. Um es klar zu sagen: Ich mache nur das: arbeiten. Und das gratis.»

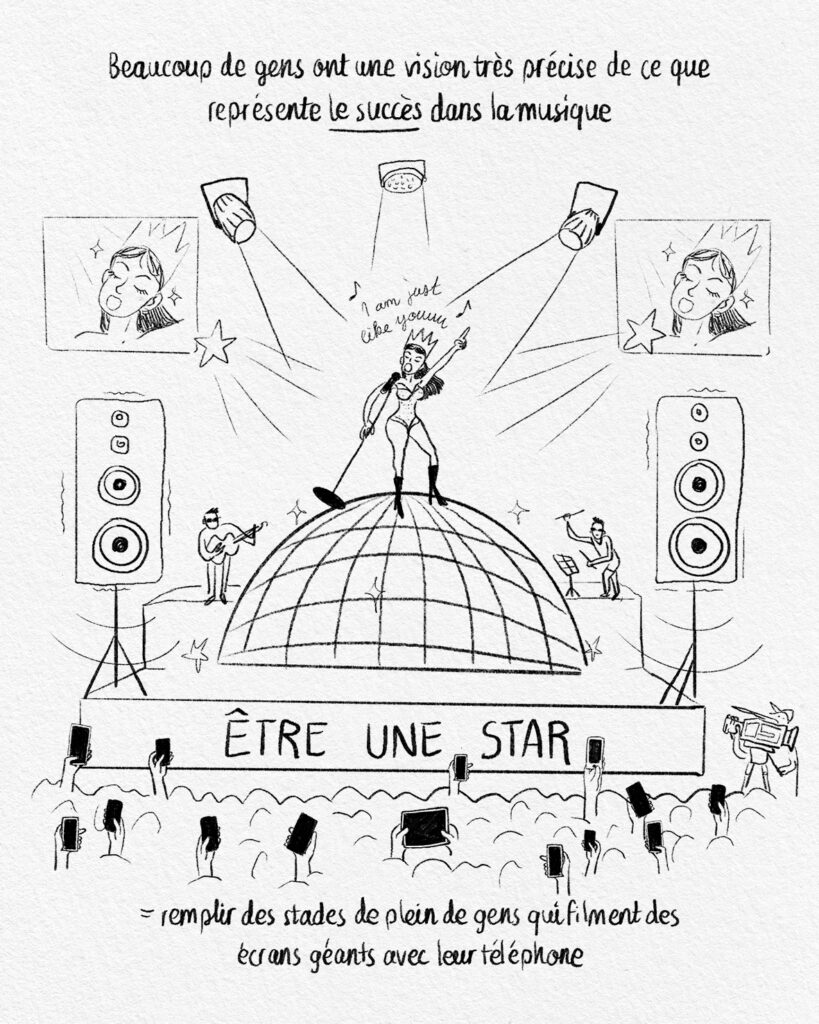

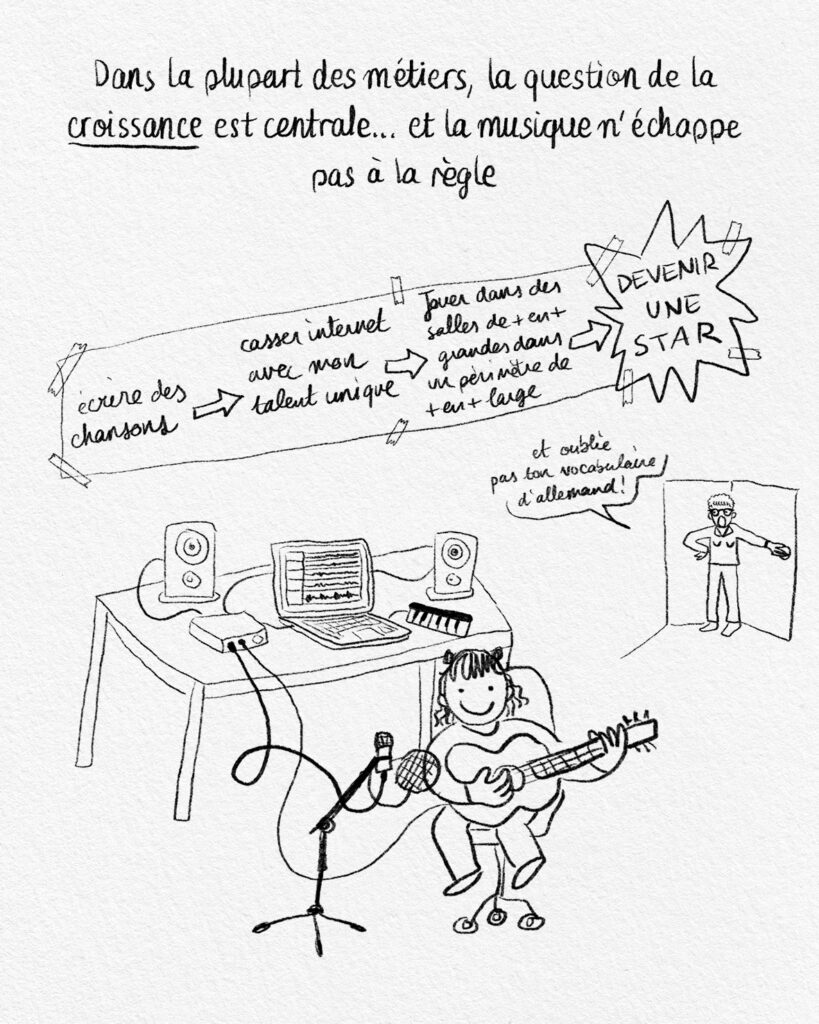

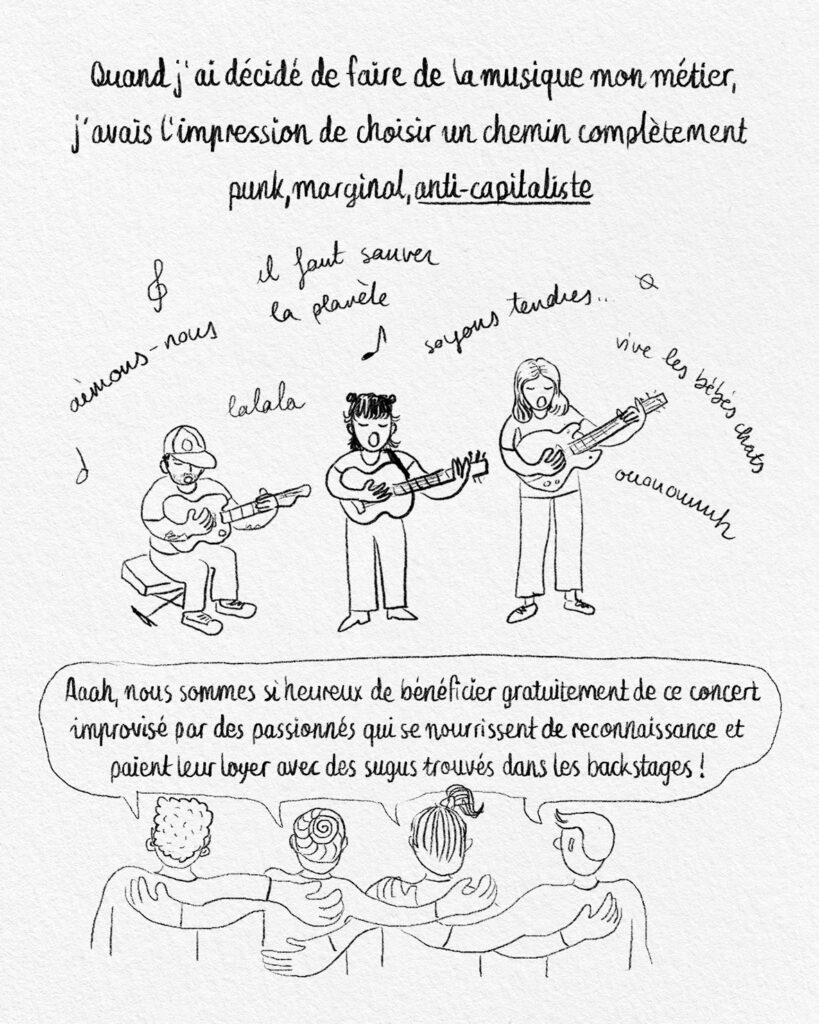

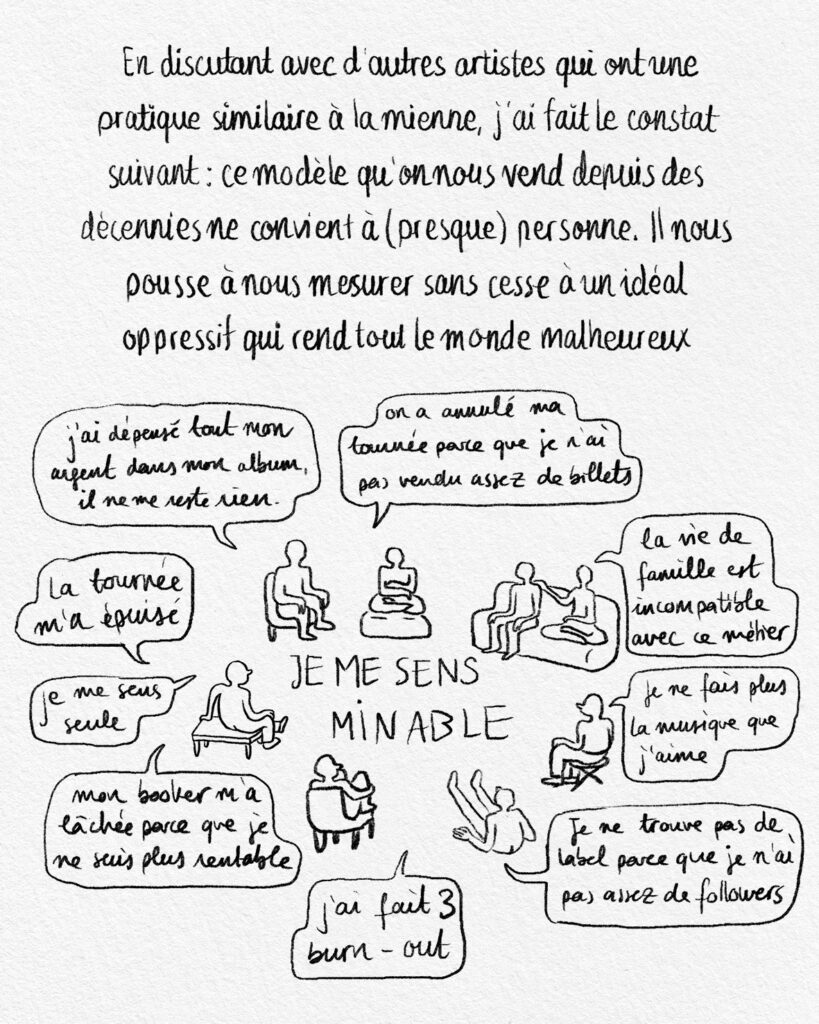

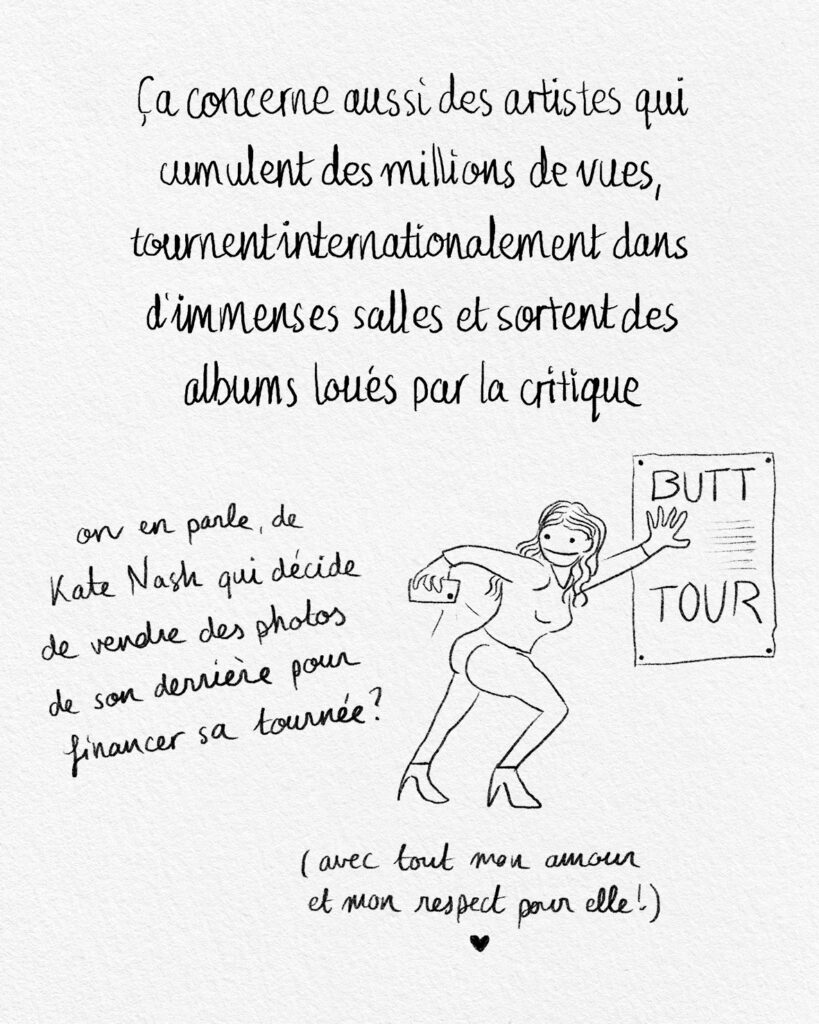

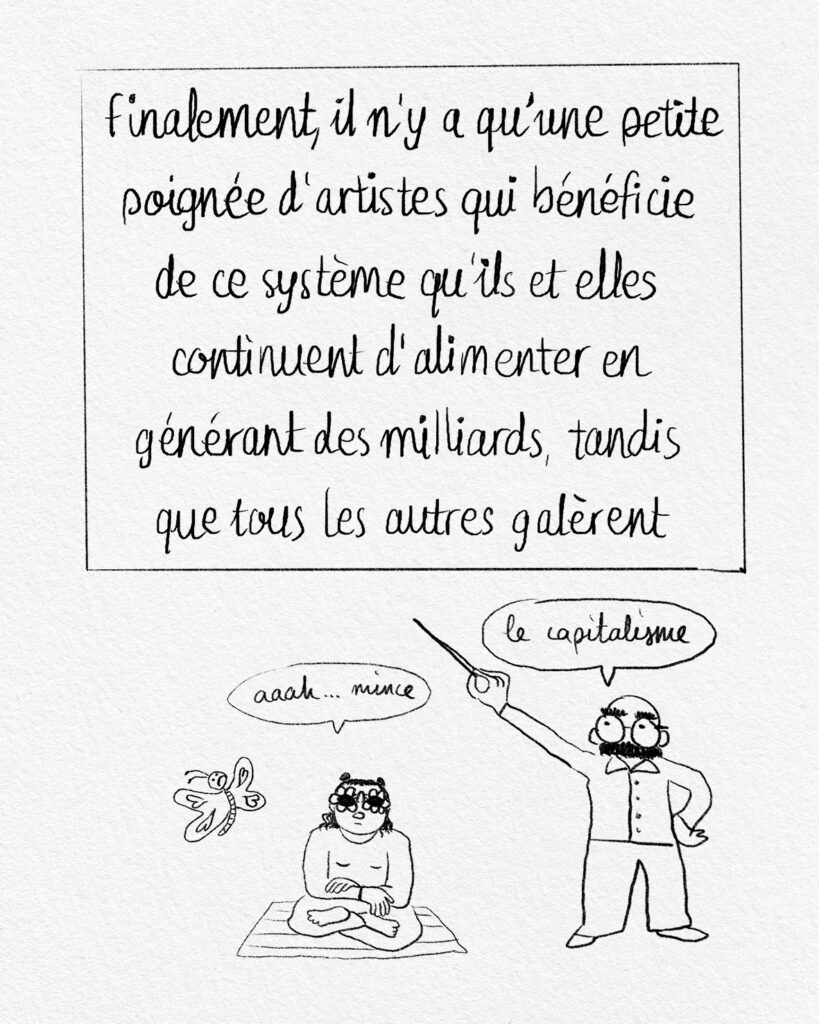

Die Walliser Sängerin Meimuna hat ihre Unzufriedenheit zeichnerisch ausgedrückt: eine Reihe von 14 Abbildungen, die auch auf den sozialen Medien zu sehen sind. Sie spiegeln die gleiche Besorgnis und sprechen eine existenzielle Frage an: «Muss ich die Musik aufgeben?»

Tiefschläger Paléo

Am 2. Mai wird das Thema im Programm von Radio RTS von einer dritten Künstlerin aufgegriffen, von der Sängerin Moictani, die dieses Jahr am Paléo-Festival auftreten wird. Man vernimmt, dass auch sie sich mit Gagen von 200 bis 300 Franken pro Konzert zufriedengeben muss und dass das grösste Schweizer Festival in keiner Weiser grosszügiger ist. Das gesamte Budget fliesst in die schwindelerregenden Honorare der Stars. Man träumt von einem Paléo, das zwei Berühmtheiten weniger einlüde und dafür die weniger bekannten Künstlerinnen und Künstler korrekt bezahlte. Es würde seine 200 000 Tickets dann vielleicht in 30 Minuten verkaufen, statt nur in 13.

Insgesamt träumt man von einer Gesellschaft, die sich der unverzichtbaren Rolle der Kultur bewusst wäre, der Notwendigkeit auch, unsere eigene Kultur zu vertreten, statt kulturelles Leben an einzelne Stars von jenseits des Atlantiks zu delegieren. Dazu braucht es Unterstützung von staatlicher Seite, die nicht jedes Mal hinterfragt wird, wenn Geld gebraucht wird, um eine Bank zu retten oder Zölle zu kompensieren.

Die Honorarempfehlungen, die kürzlich von Sonart erarbeitet wurden, sind ein sehr guter Schritt in diese Richtung. Da ihr offener Brief zahlreiche Reaktionen ausgelöst hat, führt Sara Oswald nun eine Online-Umfrage durch, aus der schliesslich ein Manifest hervorgehen soll. Es wird sehr wahrscheinlich in der Westschweizer Tageszeitung Le Temps erscheinen. Um eine Besserung zu erzielen, da sind sich Musiker und Musikerinnen der Schweiz einig, müssen sie gemeinsam vorgehen und den Mund aufmachen – noch eher: schreien – mit einer geeinten Stimme. Die Schweizer Musikzeitung ist genau dafür da.

Offener Brief von Sara Oswald: Unsichtbar

«Es begann vor einigen Jahren. Ein Anflug von Müdigkeit. Eine aufkommende Gereiztheit, noch immer erklären zu müssen, dass ich gern bezahlt werden möchte, wenn ich auf dem Album von dieser oder jenem mitspiele oder wenn ich ein Konzert gebe. Eine zunehmende Bestürzung angesichts der so realitätsfremden Vorstellungen, die man sich vom Künstlerleben macht. Ich höre immer noch die Leier: Es ist schön, seine Leidenschaft ausleben zu können.

Die Jahre vergehen und zu alledem gesellt sich eine Erschöpfung, verbunden mit den Tausenden von Kilometern, zurückgelegt, um irgendwo im französischen Niemandsland für 300 Euro aufzutreten, ohne Reisevergütung. Ich frage mich, wie sinnvoll es ist, anderswo spielen zu gehen, und die Lust auf etwas Ungewohntes ist immer stärker als der Realitätssinn. Eine Erschöpfung davon, immer einen mageren Lohn zu haben, während die Lebenshaltungskosten steigen. Eine Erschöpfung, mich immer um eine Prämienverbilligung bei der Krankenkasse bemühen zu müssen, weil ich ohne sie wirklich einpacken kann. Eine Erschöpfung, tonnenweise Dossiers zu erstellen, um meine Projekte zu verwirklichen.

Und wenn ich schon von Projekten spreche: In jüngster Zeit, mit 47 Jahren, erfüllt mich eine unverhohlene Wut über die Ablehnung einer Unterstützung, die eine sehr persönliche Aufführung, Frucht meiner Arbeit der letzten vier Jahre, in Gefahr bringt, weil «wir nur ein Drittel der eingereichten Gesuche berücksichtigen können». Ich bin mir im Klaren, dass nicht unendlich viel Geld für die Kultur zur Verfügung steht. Im Gespräch mit befreundeten Musikerinnen und Musikern bekomme ich zu hören, dass einige ihre gesamten, kärglichen Ersparnisse für die Produktion und Fabrikation eines Albums auf den Tisch legen. (Unnötig zu sagen, dass wir keinen Rappen von Spotify und Konsorten bekommen.) Andere verschwenden eine kleine Erbschaft, «um Projekte nicht ganz aufzugeben», wieder andere hören tatsächlich angewidert auf und noch andere haben ein Burn-out. Alle leiden. Mehr und mehr. In der Stille. Unsichtbar.

Ich habe an der HEMU Lausanne studiert und an der HEM in Genf einen Master in Barockcello gemacht. Seit 23 Jahren bin ich Berufsmusikerin. Es gibt Monate, in denen ich 400 Franken verdiene, weil ich in 30 Tagen nur ein Konzert spielen kann. Ja, ich könnte unterrichten, ich könnte in einem Orchester spielen. Das entspricht mir aber überhaupt nicht. Ich schreibe gern Musik, komponiere für Projekte, gebe Konzerte. Dafür habe ich diesen Beruf gelernt.

Es braucht Zeit, Musik zu kreieren, am Instrument zu üben, Konzerte zu bewerben, administrative Arbeiten zu verrichten (mehr als die Hälfte meiner Zeit). Wer hat nach einem Unterrichtstag noch die Energie, sich in seinen Übungsraum zu setzen und die Inspiration zu einer originellen Komposition zu finden? Denn tatsächlich, über den Musikerberuf hinaus muss man auch lernen, sich zu verkaufen. Ich kann von mir sagen, dass meine Arbeit mehr als 100 Prozent meiner Zeit ausmacht. Um es klar zu sagen: Ich mache nur das: arbeiten. Und das gratis.

Es versteht sich von selbst, dass Proben auch nicht bezahlt sind. Wie die Arbeit am Instrument, das Komponieren, das Zusammenstellen eines Konzertprogramms, die Stunden am Computer, um ein Budget zusammenzustellen oder eine Projektpräsentation. Nur das Konzert ist bezahlt. Und die Reisespesen, oft, wenn man darum kämpft. Wie die hervorragende Studie von Marc Audétat und Marc Perrenoud nachweist, die am 25. April von Stéphanie Arboit in Le Temps publiziert wurde, liegt die Gage für Jazz und Neue Musik im Mittel bei 300 Franken. Sogar wenn man jedes Wochenende auftritt, was (wie ich glaube) kaum ein Schweizer Künstler kann, ist es extrem schwierig, davon zu leben … Die schönen Zeichnungen von Maimuna (auf Instagram, 25. April) zeigen das in aller Deutlichkeit.

Ist es nicht traurig und schockierend, dass wir uns sagen müssen: Wir machen eine Berufsausbildung, besuchen eine Hochschule, lernen autodidaktisch oder über andere Bildungswege, wir verbringen unser Leben damit, Musik zu machen und können nicht davon leben. Was ich ebenfalls misslich finde in unserem Beruf, ist die unlautere Konkurrenz. Da wir uns in einer derart misslichen Situation befinden, erweist man dem Berufsstand meiner Meinung nach keinen Dienst, wenn man bereit ist, für weniger als 300 Franken irgendwo zu spielen. Das erweckt den Eindruck, als seien unsere Leistungen wertlos. Daher die Frage: Was ist ein Berufsmusiker, eine Berufsmusikerin? Jemand, der oder die von seiner Kunst lebt, an einer Schule studiert hat, keine anderen Einkünfte hat als die Musik?

In den vergangenen Tagen habe ich mit vielen Musikerinnen und Musikern gesprochen. Und überall fühle ich diese Erschöpfung, diese gesunde Wut, diese Niedergeschlagenheit. Ich finde, wir müssen etwas tun.

Welche Schlüsse werden aus der erwähnten Studie gezogen? Wie werden wir sichtbar? Was sollen wir unternehmen, damit wir gehört werden? Wie schliessen wir uns zusammen? Und vor allem: Was schlagen wir vor, damit sich etwas ändert?

Heute Morgen bin ich meiner/unserer Unsichtbarkeit müde.»