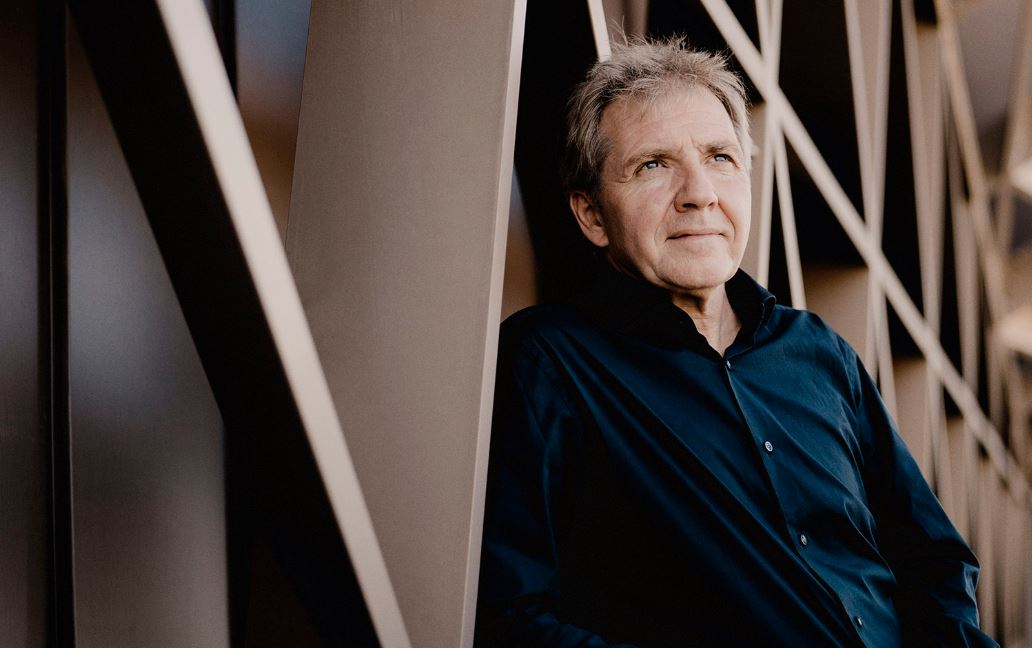

An 13 Jugendchorfestivals viel erlebt

Seit 1992 haben Arvo Ratavaara und seine Frau in Basel Jugendchöre von Estland bis Ukraine betreut und beherbergt. Er erinnert sich an eindrückliche Begegnungen und berührende Stimmen, an Polizeieskorten und improvisierten Fast-Food und ganz besonders an Jugendliche, die sich Mut zusingen.

Der 1952 in der Nähe von Helsinki geborene Finne Arvo Ratavaara verlor als dreijähriges Kind seinen vom Krieg gezeichneten, invaliden Vater. Er wuchs in einfachen Verhältnissen bei seiner Mutter auf, die vor dem Krieg fliehen musste. Als Jugendlicher war er in Deutschland Sprachpraktikant. Nach Schulabschluss und Militärdienst absolvierte er in der Schweiz eine Berufsausbildung in psychiatrischer Krankenpflege und danach eine Ausbildung zum Lehrer für Krankenpflege. Nach der Pensionierung pflegte Ratavaara im Nachtdienst alte, zumeist an Demenz leidende Menschen. Er ist mit einer Schweizerin verheiratet. Ihr Sohn lebt mit Frau und Kindern im Baselbiet, die Tochter seit vielen Jahren in Finnland.

Er ist fasziniert von der russischen Sprache und hat ausgedehnte Reisen nach Russland wie auch in die Ukraine unternommen. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine löste bei ihm einen Schock aus. Seine Sprachkenntnisse lassen ihn die aktuellen Geschehnisse aus Quellen beider Länder tiefgründiger verfolgen.

Mit dem Europäischen Jugendchorfestival (EJCF) ist Arvo Ratavaara als «musikalischer Laie», wie er bekennt, 1992, dem Gründungsjahr des Festivals, in Berührung gekommen. Zusammen mit seiner Frau folgte er der Aufforderung, Chormitglieder als Gasteltern zu beherbergen. Die ersten Gäste waren zwei Sängerinnen des Mädchenchors Ellerhein aus der estnischen Hauptstadt Tallinn, die gegenüber von Helsinki am Finnischen Meerbusen liegt. Ein Jahr vor dem Festival hatte Estland die Unabhängigkeit von der sowjetischen Herrschaft erlangt. Die Gasteltern erfuhren, dass Jugendliche dieses Chores aktiv beim Widerstand gegen die Sowjetpanzer beteiligt gewesen waren.

In bewegenden Worten erzählt Arvo von den an- und aufregenden Erfahrungen mit den jungen Sängerinnen und Sängern. Er bekennt, sie hätten ihm «eine neue Welt» eröffnet.

Arvo, welche Erinnerungen hast du an die erste Begegnung mit dem Mädchenchor Ellerhein?

Wir trafen die Mädchen mit anderen Gasteltern auf dem Münsterplatz zum Empfang. Die erste Frage war: In welcher Sprache kann man sich mit ihnen unterhalten? Unsere kleine Tochter antwortete spontan: «Mi Papi ka finnisch und sie verschtöhn finnisch; also kei Problem!»

Ein besonderes Erlebnis war auch der Knabenchor Martve aus Tiflis: Ich hatte in meinem Leben noch nie diese Art von Stimmen gehört. Bei ihrem Auftritt war ich wie benommen. Ich sah vor dem inneren Auge Berglandschaften mit weidenden Pferden. Den Knabenchor durfte ich bei seinem zweiten Festivalbesuch im Jahr 2010 betreuen.

1995 war der finnische Mädchenchor Kiimingin Kiurut Gastchor. Wie erlebtest du den Chor aus deiner Heimat?

Ja, das waren für mich bekanntere Klänge aber doch auch wieder ganz neue. Auf der Frontseite der Basler Zeitung erschien mit farbigem Bild ein Artikel, der den Gesang des Mädchenchors zutreffend als «filigran» bezeichnete. Ich bekam in der BaZ-Geschäftsstelle gratis 40 Exemplare, die ich den Chormitgliedern als Andenken verteilen konnte. Bei einem Ausflug in Augusta Raurica wurden dem Chor für ein angestimmtes Lied Objekte aus römischer Zeit gezeigt. Ich organisierte auch eine Alpenrundfahrt, was die jungen Sängerinnen sehr genossen.

1998 gastierte der Mädchen-Kammerchor Carmina Slovenica unter der Leiterin Karmina Šilec. Ein in seiner sängerischen Disziplin wohl stark bewegender Auftritt.

Die Mädchen sangen und bewegten sich langsam hin zum Publikum, reichten den Zuhörenden die Hand. Taschentücher wurden hervorgeholt, und man konnte da und dort schluchzen hören. Nach dem Konzert kam ein alter Mann zu mir und erzählte, wie ihn der Gesang zutiefst berührt habe und das Erlebnis in seinem Leben einzigartig sei.

2001 und 2014 kamen zwei Jugendchöre aus dem weissrussischen Minsk nach Basel: der Knabenchor Kapella Khloptchikau und der Studentenchor der Musik-Akademie Belarus.

Der Knabenchor kam 2001 mit dem Bus zu spät an. Die Mensa war geschlossen. Wohin? Es klappte bei Mc Donalds. Sie waren bereit, innert kurzer Zeit 40 Leute zu verköstigen. Die Begleiterin forderte die müden und etwas wilden Jungen auf: «Bei Mc Donalds müsst ihr euch benehmen wie in der Kirche!»

Es gab auch eine besondere Begegnung mit der Polizei. Auf der Fahrt in die Innenstadt verlor ich die Orientierung. Die weissrussischen Chauffeure wussten auch nicht, wie weiterfahren. Ich sah beim Barfi vor uns ein Polizeiauto. Mit dem Slogan im Kopf «Die Polizei, dein Freund und Helfer» stieg ich aus und fragte die Polizisten, ob sie uns helfen könnten. Sie sagten «Folgen Sie uns», schalteten das Blaulicht ein und eskortierten uns bis zum Ziel. Als der Polizist danach zu uns kam, befürchteten die Chauffeure Schlimmes. Sie staunten nicht schlecht ob der Hilfestellung der Basler Polizei. Darauf die Chauffeure: «Das waren aber coole Typen!»

Mit einem Sänger blieb ich nach dem Festival in Kontakt und unterstützte ihn finanziell bei der Aufnahmeprüfung zu einem Musikstudium in Deutschland. Über 20 Jahre später bekam ich einen Anruf von ihm. Er lebt und arbeitet immer noch in Deutschland und hat eine Familie mit drei Kindern.

Beim Studentenchor gab es 2014 einen bewegenden Moment. Die Chorleiterin Inessa Bodyako hatte ihren kleinen Sohn und ihr Baby dabei. Dirigieren und Kinderbetreuung gingen nicht gut zusammen. Also bot die Festivalleitung eine freiwillige Babysitterin auf. Ein Beispiel, wie weit die umfassende Betreuung dieses Jugendchorfestivals reicht!

2004 war Moldawien mit dem Jugendchor Gloria zu Gast.

Da gab es ein fast dramatisches Zwischenspiel mit einem Mädchen, das wegen mutmasslichen Ladendiebstahls in Polizeigewahrsam genommen worden war. Die Polizisten konnten sich mit ihr in keiner Sprache verständigen. Sie fanden aber einen Zettel mit den Telefonnummern von uns Chorbetreuenden bei ihr. So übersetzte ich auf dem Posten, und die Sängerin wurde gegen Kaution freigelassen. Sie war todunglücklich und hörte nicht auf zu weinen. Sie hatte grosse Angst vor der Reaktion der Chorleitung. Zusammen mit der Office-Managerin des EJCF beschlossen wir, dass niemand von dem Vorfall erfahren würde. Nach dem Zwischenfall hatte das Mädchen Angst vor seinem Soloauftritt im Abschlusskonzert. Der Chor sang ein schönes, melancholisches Klagelied. Die Stimme des Mädchens im Solopart klang berührend, vielleicht besonders für mich, weil ich wusste, was sie durchlebt hatte.

Eine Begebenheit zum Moskauer Kinderchor Vesna von 2016?

Da gab es eine unheimliche Begegnung im vollbesetzten Tram. Dabei stiess ich einen Mann mit schwarzen Haaren, schwarzen Augen und schwarzem Bart an und entschuldigte mich bei ihm dafür. Er starrte mich während der ganzen Fahrt aggressiv an. Ich unterhielt mich mit den russischen Sängerinnen und immer, wenn ich zu ihm schaute, sah ich seinen grimmigen Blick. Ich dachte, er fühle sich in seiner Ehre verletzt und befürchtete Schwierigkeiten. Plötzlich sagte er auf Russisch zu mir: «Sie sprechen gut Russisch». Auf meine Frage antwortete er einsilbig, dass er aus dem Kaukasus komme. Nach diesem Kompliment stieg er aus. Ich war verblüfft und erleichtert.

Zwei Jahre später war ein weiterer russischer Chor aus Jekaterinburg zu Gast, diesmal der Knaben- und Männerchor der Kinderphilharmonie Swerdlowsk. Welche Begegnung war dabei prägend?

Der Chor sang zusammen mit dem Bündner Chor Incantanti ein russisch-orthodoxes Lied zu Ehren der Muttergottes. Die Intensität war beeindruckend.

Ein anderes Mal führte der Abt von Kloster Mariastein den russischen Chor in die Kapelle in der Felsenhöhle. Mit seiner Genehmigung sangen sie dort ihr Marienlied. Es war sehr stimmungsvoll. Die anwesenden Besucher waren überrascht, das Lied schien sie in ihrer andächtigen Stimmung zu berühren.

2021 gastierten zwei Schweizer Jugendchöre aus Uster und Thalwil am EJCF. Warum keine auswärtigen Chöre?

Das war im Corona-Jahr mit entsprechenden Reisebeschränkungen. Das Singen war nur möglich nach täglichen Selbsttests und mit Maske. Aber die Jugendlichen bewältigten die Umstände mit Bravour. Sie studierten Gesänge mit der gastierenden finnischen Dirigentin Sanna Valvanne ein, was auch für mich eine schöne Begegnung war.

Dein letztes Jahr als Chorbetreuer 2023 mit dem Mädchenchor Shchedryk aus Kyjiw muss beklemmend gewesen sein?

Der Krieg wurde als Thema eher verdrängt und wich der unbändigen Freude am Singen und Auftreten. Die Mädchen feierten das gemeinsame Singen mit anderen Chören in befreiender Friedfertigkeit. In Rheinfelden bestaunten sie die schönen Häuser der Altstadt. Es gab aber doch einige Momente der Trauer. Die Mädchen sahen am Morgen auf ihren Apps, dass Kyjiw bombardiert worden war. Heftigster Moment war, als zwei Sängerinnen die Nachricht bekamen, dass ein Verwandter beziehungsweise ein Bekannter im Krieg umgekommen sei. Danach sangen sie trotz allem wieder aus voller Kehle.

Ein eindrücklicher Moment war nach einem Konzert im Dom von Arlesheim. Zufällig hörte ich, wie im Keller, der als Garderobe für den finnischen Kammerchor des Gymnasiums Vaskivuori diente, ein Junge Finlandia von Sibelius anstimmte. Andere fingen nach und nach an mitzusingen, bis der ganze Chor einstimmte. Der Gesang stieg immer mächtiger aus dem schweren, alten Gewölbe hinauf ins Freie.

Sibelius hat die Hymne während der Periode der russischen Unterdrückung komponiert. Sie wurde zum Symbol des finnischen Freiheitswillens. Der Liedtext entstand später während des Zweiten Weltkriegs, als Finnland seine Unabhängigkeit im Winterkrieg und Fortsetzungskrieg gegen die Sowjetunion verteidigte.

Am nächsten Tag waren der ukrainische und der finnische Chor in der Unimensa. Nach dem Essen bat mich jemand vom finnischen Chor, mich mit dem ukrainischen Chor zu ihnen zu setzen. Die Sängerinnen und Sänger stellten sich im Kreis um uns herum auf und intonierten Finlandia.

Mir liegt sentimentaler Patriotismus fern. Aber dieses Erlebnis hat mich nur noch geschüttelt. Ich realisierte, dass ich einen Chor mit jungen Leuten betreute, die zu Hause gerade Ähnliches erlebten, wovon die Finlandia-Entstehungsgeschichte erzählt und dass dies auch mit der Geschichte meiner Herkunft zu tun hat.

Warum jetzt aufhören?

Ich habe mir überlegt, ob ich es überhaupt schaffe aufzuhören. Aber ich muss mit meinen Kräften haushalten. Das «private Konzert» in der Unimensa war für mich ein passender Schlusspunkt für den Einsatz als Chorbetreuer. Zwischen dem ersten und dem letzten Festival hat sich viel mehr ereignet, als ich hier erzählen kann. Es war eine erlebnisreiche Zeit. Es war wunderbar, ein Teil des grossartigen Festivals zu sein. Es gab viele interessante Begegnungen und ganz viel Musik. In der Festivalorganisation herrscht eine gute und optimistische Stimmung. Ganz besonders schätze ich Kathrin Renggli als Leiterin des Festivals mit der grossen Organisation und komplexen Logistik, aber vor allem auch als Mensch mit ihrer herzlichen und motivierenden Art.

Mit all diesen Erinnerungen ist es schön, nun in den «Ruhestand» zu treten. Bei der letzten Begegnung in der Unimensa verabschiedete ich mich mit einigen ermutigenden Worten von «meinem» ukrainischen Chor. Die Chorleiterin Marianna Sablina hiess mich willkommen in der Ukraine. «Nach dem Krieg dann» fügte sie hoffnungsvoll hinzu.

Arvo, ich danke dir herzlich für das tiefgründige Gespräch!