Gesellschaftlicher Spiegel der Schweiz

Vor 125 Jahren wurde der Schweizerische Tonkünstlerverein gegründet. Ein kurzer Abriss seiner bewegten Geschichte bis zur Auflösung vor acht Jahren.

Der Schweizerische Tonkünstlerverein (STV) war seit seiner Gründung 1900 für die Entwicklung zeitgenössischer Musik in der Schweiz zentral. Mit jährlichen Tonkünstlerfesten, Zeitschriften, Tonträgern und Preisen prägte er Kanon und Diskurs bis zur Auflösung 2017. Die Tätigkeiten haben sich in einem Archiv niedergeschlagen, das seit Kurzem zugänglich ist, und wurden dank einem unlängst abgeschlossenen Forschungsprojekt des Schweizerischen Nationalfonds an der Hochschule der Künste Bern aufgearbeitet. Die Aktivitäten des STV ebenso wie sein Funktionieren verweisen auf Entwicklungen, Kontinuitäten und Brüche. Heute, acht Jahre nach seiner Auflösung, lässt sich die Vereinsgeschichte von hinten her lesen. Was hat den STV in den Untergang gerissen, nachdem er 117 Jahre funktionierte? Hat er sich selbst erfolgreich überflüssig gemacht oder haben sich einfach die Zeiten geändert?

Als der STV 1975 sein 75-jähriges Jubiläum feierte, war er auf dem Höhepunkt nationaler Ausstrahlung. Dass der langjährige Ehrenpräsident Paul Sacher sondierte, ob sich der Bundesrat in corpore einladen liesse, zeigt die Selbsteinschätzung. Immerhin: Bundesrat Hans Hürlimann hielt eine Rede, versprach mehr Subventionen und schrieb auch einen Beitrag zur Festschrift.

Misslungene Reformen und innerer Zwist

In diesen altehrwürdigen Verein brachte der Präsident Klaus Huber Bewegung. Zunächst stiess er viele Reformen an. Das Tonkünstlerfest 1982 in Zofingen war ein erster, wenn auch unbeholfener Versuch, ästhetische Fronten aufzuweichen und improvisierte Musik zu integrieren. Die verstärkte Mitwirkung von Frauen und Ausländern war Huber wichtig. Allerdings verhielt er sich bei der Umsetzung taktisch so ungeschickt, dass beides vorerst scheiterte. All dies verstand der Achtundsechziger als Beitrag zur Partizipation. Doch seine Sitzungsführung war zeitraubend. Mangelnde Verfügbarkeit und illoyales Verhalten führten zu Konflikten, die der Ehrenpräsident Sacher in einem Scherbengericht zu schlichten versuchte. Huber wolle demokratisch sein, sei aber autoritär, äusserte Hans Ulrich Lehmann und Jean Balissat befand: «Unser Präsident hat eine starke Persönlichkeit, aber dies ist kaum auf das Amt des Präsidenten übertragbar.» (1)

Eric Gaudibert war schockiert über eine eigenmächtige Selbstbeurlaubung Hubers, was Verachtung und Egozentrik sowie einen Verstoss gegen die Ethik offenbare. Urs Frauchiger sprach ihm jede Eignung für das Amt ab: «Ein Präsident muss Manager sein, über organisatorische Fähigkeiten verfügen und Zeit zur Verfügung haben. Er forderte ihn daher auf, sein Amt niederzulegen.» (2) In seiner letzten Präsidialansprache holte Huber zur Generalabrechnung aus: Der STV brauche «dringend Erneuerung». Er ortete einen «Schützengrabeninstinkt» und warnte vor einer «Sezession».

Dissonanzen und frischer Wind

Auch beim folgenden Präsidenten Jean Balissat kam es beim Auftakt zu greller Disharmonie mit einer gezielten Attacke. Zum Tonkünstlerfest 1986 in Fribourg, wo Balissat als Dirigent des offiziellen Blasmusikkorps auch einen hohen gesellschaftlichen Status genoss, veröffentlichte die Vereinszeitschrift Dissonanz eine Abrechnung durch Jürg Stenzl. Eine Relektüre der Polemik und ihrer Begleitdokumente zeigt vordergründig das Bedauern eines sich progressiv verstehenden Musikwissenschaftlers gegenüber einer angeblich regressiven Entwicklung des Komponisten. Aufgehängt an der Kritik an einem kurzen Klavierstück wird aber die ganze Malaise sichtbar: Unbehagen an Machtballung und Geringschätzung der zeitgenössischen Musik aus der Suisse romande.

Der Konflikt trieb einen Keil zwischen die Kulturen der Deutschschweiz und der Romandie. Aus dem Sturm im Wasserglas wurde ein Aufstand der Jungen gegen die Autoritäten, der Avantgardisten gegen die Traditionalisten. Vor allem zeigte sich ein unterschiedliches Verständnis über die Aufgabe von Musikkritik. Während Stenzl in der Schweizerischen Musikzeitung Bruchlinien wie die zwischen Traditionalisten und Avantgardisten respektive West- und Deutschschweizern spiegelte, nahm Keller in Dissonanz die Auseinandersetzung vorweg: die Emanzipation der Frauen, die Wahrnehmung der Improvisation, die Aufarbeitung der Vereinsvergangenheit. Diese aufsässige Haltung brachte der Zeitschrift die verächtliche Bezeichnung «Parteiorgan» ein.

Ein neuer Wind wehte unter Daniel Fueter. Der Aufbruch wurde programmatisch inszeniert: Zum eidgenössischen Jubiläumsjahr 1991 skizzierte Fueter eine Utopie, die sich am Nationaldichter Gottfried Keller inspirierte: «Endlich wäre zu träumen von kulturell interessierten, querköpfigen Staatsschreibern beziehungsweise öffentlich geförderten, politisch aktiven Künstlern, welche sich mit aktuellem Schaffen innerhalb und ausserhalb der Landesgrenzen beschäftigen.» Dass Fueter dieses Manifest gerade zum Jahr entwarf, wo sich die Schweiz auf sich selbst besann, war brisant und läutete die weitere Öffnung des Vereins ein, gegenüber Improvisation, Frauen, Ausländern, die nun erstmals ins Fest integriert wurden.

Komponistenpreise als ästhetische Richtungsvorgaben

Prestigereich waren die Komponistenpreise. Ihre würdevolle Verleihung widerspiegelte das Selbstverständnis des STV. Der sich über die Jahre nur langsam ändernde Diskurs lässt sich vor allem aus den Würdigungen ablesen. Zu Beginn standen traditionelle und nationale Werte, man betonte vermeintlich typisch schweizerische Qualitäten wie meisterliches Handwerk. In der Nachkriegszeit ist ein bewusster Abgrenzungsdiskurs von der Avantgarde zu verfolgen, in Würdigungen und Wahl eher rückwärts bezogener Preisträger. Erst spät wurden Kriterien wie Innovation, Originalität, Internationalität und Vermittlungskompetenz wichtig.

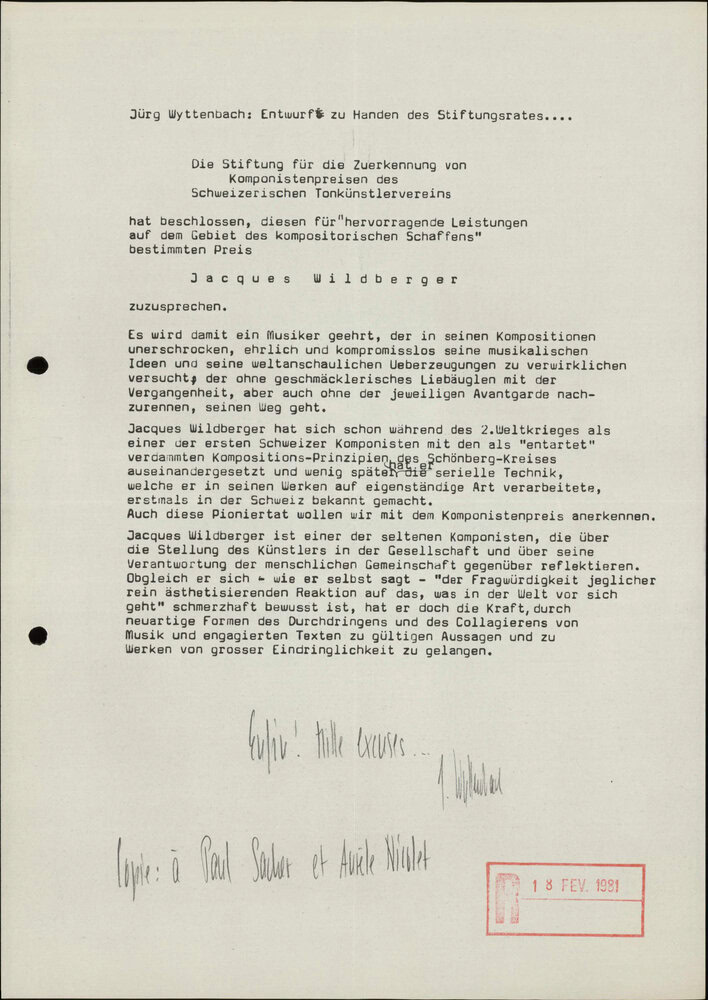

Noch 1981 stiess Jürg Wyttenbachs Laudatio auf Jacques Wildberger bei Jurypräsident Paul Sacher wegen dem ungewohnt politischen Ton auf: «Beim zweiten Durchlesen stört mich im 2. Absatz, 3. Zeile: ‹als entartet verdammten›. Da der Nationalsozialismus in der Schweiz glücklicherweise nie an die Macht gekommen ist, sollten wir ihn hier auch nicht zitieren. Darum bitte ich Sie, diese drei Worte zu streichen. Auch der Anfang des 3. Absatzes gefällt mir bei der zweiten Durchsicht nicht sonderlich. Ich glaube, es gibt noch sehr zahlreiche Komponisten, die über die Stellung des Künstlers in der Gesellschaft nachdenken!»

Zum Konflikt kam es Jahre später: Es wurden Namen diskutiert, Rolf Liebermann und Peter Mieg, die man gleich wieder eliminiert, sowie Armin Schibler und Julien-François Zbinden: «Herr Sacher ist der Meinung, dass beide den Preis 1987 erhalten sollten.» (3) Aurèle Nicolet opponierte und verlangte, dass man niemanden auszeichne – oder aber Hans Ulrich Lehmann. Der Entscheid wurde vertagt. Sacher spürte wohl, wie sein Einfluss schwand. Er ging einen Kompromiss ein, liess den inzwischen verstorbenen Schibler fallen zugunsten von Lehmann: «Meine Herren, Sie wissen, dass sich in der französischen Schweiz ein Malaise ausbreitet. Kleine Gesten in intellektuellen und künstlerischen Kreisen werden besonders beachtet. Aus den angedeuteten Gründen möchte ich auf unsere Entscheidung zurückkommen und Ihnen dringend empfehlen, unseren Preis dieses Jahr den Herren Lehmann und Zbinden zuzusprechen. Ich möchte damit den Versuch unternehmen, etwas zur Verbesserung zwischen der welschen und deutschen Schweiz beizutragen.»

Um zu unterstreichen, wie wichtig ihm dies war, schrieb Nicolet auf seiner Norwegen-Tournee einen ausführlichen Brief, spielte mit rhetorischen Fähigkeiten und charmanter Empathie und bewirkte, dass statt Zbinden nun doch Gaudibert (und Lehmann) ausgezeichnet wurde: «Natürlich, wie jeder andere auch, spüre ich das musikalische Malaise in der Schweiz. […]. Dieses Unbehagen ist auch nicht das ‹exklusive› Privileg der Schweiz, aber notwendigerweise ist es tiefer in einem Land zu spüren, das weder willens noch in der Lage ist, sich selbst in Frage zu stellen und sich nur an die Werte der Vergangenheit klammert. Das garantiert ihm materiellen Wohlstand, isoliert es aber geistig und kulturell immer mehr vom Rest Europas und der Welt. Um auf das von dir angesprochene Problem zurückzukommen, bezweifle ich stark, dass die Verleihung des STV-Preises an J. F. Zbinden die Situation der Schweizer Musik im Allgemeinen und die des STV im Besonderen in irgendeiner Weise entspannt. Will man sowohl die Ziege wie den Kohlkopf aufstellen? Das ist eine reflexartige Haltung, die in unserem ‹guten alten› Land erlernt und erworben wurde. Wenn es richtig ist, einen Romand zu wählen, werde ich meine Stimme E. Gaudibert geben. Aber ein Ticket Lehmann-Zbinden scheint mir nur unsere Verwirrung zu dokumentieren, während die Wahl des Tandems Lehmann-Gaudibert einen Geschmack und eine Verbundenheit mit musikalischen Werten ausdrückt, die wir verteidigen und fördern wollen.»

Gleichgewicht und Kulturschocks

Der STV war bemüht, das labile Gleichgewicht zwischen den Sprachkulturen zu bewahren und gegenseitiges Interesse zu fördern. Präsidenten wechselten im Turnus, im Vorstand galt eine garantierte Minderheitenvertretung, in Zeitschrift, Festen und CDs versuchte man sich im Ausgleich. Konflikte gab es gemäss Alt-Präsident Nicolas Bolens kaum: «Sicherlich gab es ein Unbehagen, das wir alle spürten. Es war mehr auf der Ebene der Funktionsweise des Vorstands als auf der Ebene der Ästhetik.» Das Zusammenführen empfand er als wichtige Aufgabe: «Die Positionen konnten sehr unterschiedlich sein, aber es geht auch darum, Respekt zu lernen. Die Denk- und Arbeitsweisen sind nicht die gleichen, was uns zu einem Dialog, zu kulturellen Begegnungen zwang. Kulturelle Begegnungen, ja, Kulturschocks, die diese Feste waren, die der STV ermöglicht hat. Und ich finde das wichtig für den nationalen Zusammenhalt. Das macht die Momente des Dialogs aus, der Begegnung.»

Ausländer, Frauen und Improvisatoren als Minderheiten

Ausländische Komponisten und Musiker waren anfänglich den Schweizer Kollegen gleichgestellt. In einem grossen Bogen zeigten sich dann unter wechselndem politischem Kontext, aber auch aus Konkurrenzangst zunehmende Ausgrenzungstendenzen, bis es in den letzten Jahrzehnten schrittweise zu einer erneuten Öffnung kam. Protektionismus und spätere Integration erfolgten im autonomen Nachvollzug, teils parallel zur zeitpolitischen Gesetzesnovellierung, teils verzögert.

Frauen waren laut Statuten zwar gleichberechtigt, de facto wurden sie aber lange weitgehend von Macht, Ehre und Geldtöpfen ferngehalten. Auch hier erfolgte die Entwicklung parallel zur staatspolitischen Emanzipation. Leugnen oder Nicht-Wahrhaben des Geschlechterungleichgewichts ist aber bis in jüngste Zeit zu beobachten. Umso stärker fallen Persönlichkeiten ins Gewicht, die diese Entwicklungen vorwärtsbrachten, von der Besetzung von Vorstandsämtern bis zum Umgang mit Gesuchen, Auswahlen und spezifischen Themen.

Auch Improvisatoren wurden lange ausgegrenzt. Erst in zaghaften Öffnungsschrittchen nahm man sie wahr und berücksichtigte sie, nachdem sie zuvor wegen fehlender professioneller Ausbildung nicht ernst genommen oder an unpassenden Kriterien gemessen worden waren. Einen Einblick in den Kampf um Wahrnehmung, Wertschätzung, Geld, aber auch in Selbstverständnis und Ideologie gewährt hier die Kontroverse um einen negativ aufgenommenen Artikel Thomas Meyers in Dissonanz, der letztlich aber der Improvisationsszene einen neuen Schub verlieh – nicht zuletzt auch bei Pro Helvetia, wo der angegriffene Meyer als Stiftungsrat wirkte.

Tonträgerproduktion mit ungeklärten Zielen

Auch wenn der Zweck der selbstproduzierten Tonträger nie explizit definiert wurde, kann man aus der gelebten Praxis doch gewisse Absichten herauslesen: Es galt das zeitgenössische Musikleben in der Schweiz zu dokumentieren. Für die vertretenen Komponisten und Interpreten bedeutete es Visitenkarte, Ehrung und PR-Instrument. Schweizer Radiosender konnten ihren Kulturauftrag erfüllen, ausländische Stationen musikalische Neugier und Informationsbedürfnis befriedigen. In Anspielung auf bisherige Gepflogenheiten stellte Pierre Sublet die Grundsatzfrage: «Wollen wir jemanden lancieren oder jemandem eine Freude machen, wollen wir etwas Repräsentativeres?», worauf Roman Brotbeck mit seiner ihm eigenen Radikalität forderte: «Man muss sich fragen, was man z. B. in New York gerne hören würde.»

Zu Tode gespart oder überlebt?

2017 strich das Bundesamt für Kultur die Subventionen für den STV. Daraufhin schloss er sich mit anderen Verbänden zum Berufsverband Sonart zusammen. Die Gründe scheinen auf den ersten Blick klar: politischer Druck und finanzielles Ausbluten. Eine Untersuchung der Vereinsdokumente kombiniert mit Zeitzeugeninterviews zeigt aber, dass das Ende vielfältige Ursachen hatte und sich früh ankündigte: teure Verbandsstrukturen, eine inhaltliche Öffnung als Kultur des Outsourcings, wodurch die Diskurshoheit aufgegeben wurde. Vernachlässigt wurde der Kontext: Der STV war ein Akteur unter vielen geworden. Seine Bedeutung verblasste, Veranstalter zeitgenössischer Musik fanden sich nun in der ganzen Schweiz. Das Tonkünstlerfest war in anderen Festivals aufgegangen, wodurch das Ausbleiben des eigenen Publikums zwar weit mehr als wettgemacht werden konnte, das einzigartige Profil aber verschwand.

Gleiches galt für die CD-Reihe, die man immer weniger selber prägen konnte und schliesslich ebenfalls aufgab wie viele andere Tätigkeiten vom Solisten- bis zum Komponistenpreis, vom Schreibaufenthalt in der Tessiner Arbeitsresidenz Carona bis zur Musikeragenda. So verlor man den Kern des früheren Profils, vergraulte ältere Mitglieder. Lange beharrte man auf der kulturellen Mission und vernachlässigte das vom Bund geforderte Dienstleistungsverständnis.

Bedeutete dieses Verschwinden nun eine fahrlässige oder gar mutwillige Zerstörung von Musikstruktur? Aus der Rückblende ist nur eine ambivalente Antwort möglich. Man hat sich selbst ausgegrenzt, war auch ein bisschen arrogant dabei, man hat sich zu lange mit sich selbst beschäftigt, und das politische Wetterleuchten zwar wahrgenommen, aber zu wenig reagiert und taktisch Chancen verpasst. Man kann das Ende aber auch positiv deuten: Der STV hat seine Mission erfolgreich erfüllt. Er hat sich überflüssig gemacht, weil sich die Situation geändert hat. Und er überlebt sich selbst in neuen Dienstleistungen, die gerade während der Covid-Krise enorm wichtig waren, angeboten von der Nachfolgeorganisation Sonart, in kulturellen Aktivitäten, die anderswo aufgenommen wurden, und im kollektiven Gedächtnis, zahlreichen Dokumenten und der Reflexion darüber.

__________

Anmerkungen:

(1) Protokoll der ausserordentlichen Vorstandssitzung des STV vom 18. 1. 1981, S. 2–6.

(2) Ebd.

(3) Protokoll der Stiftungsratssitzung vom 2. 2. 1986, S. 1.

__________

Im Rahmen des Lucerne Festival Forward finden am 22. und 23. November im Kultur- und Kongresshaus KKL Veranstaltungen zum STV statt: Eine Ausstellung, ein Podiumsgespräch und die Vernissage (22. 11., 16 Uhr) von zwei Sammelbänden :

- Im Brennpunkt der Entwicklungen. Der Schweizerische Tonkünstlerverein 1975–2017, hg. von Thomas Gartmann und Doris Lanz, Zürich: Chronos 2025.

- Musik-Diskurse nach 1970, hg. von Thomas Gartmann, Doris Lanz, Raphaël Sudan und Gabrielle Weber, unter redaktioneller Mitarbeit von Daniel Allenbach, Musikforschung der Hochschule der Künste Bern, Band 19, Baden-Baden: Ergon 2025.

Thomas Gartmann leitete das SNF-Projekt zum STV an der Hochschule der Künste Bern, wo er die Forschung verantwortet.