Es besteht ein grosses Bedürfnis nach Bühnenshows

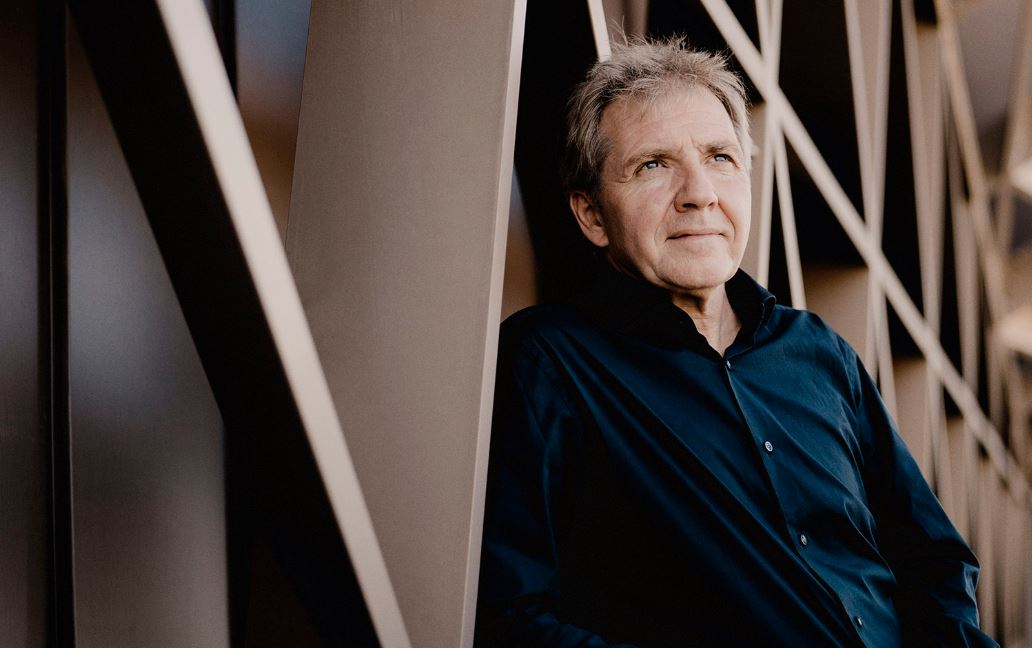

Roger Staub erzählt von seinen Erfahrungen mit grandios inszenierten Auftritten in Los Angeles und in der Schweiz.

Roger Staub wuchs in Thayngen/SH auf und absolvierte eine Typografenlehre, ehe er sich mit 22 Jahren selbständig machte, um beim Theater als Bühnenbildner und Lichtdesigner zu arbeiten. Als Musikfan hat er in verschiedenen regionalen Bands gespielt, ehe er bei der lokalen «Supergroup» Buffalo Ballett für die «Bühnenshow» verantwortlich zeichnete. Dank eines Kulturförderbeitrags von Stadt und Kanton Schaffhausen verbrachte er 2006 zum ersten Mal einige Zeit in Los Angeles und liess sich zwei Jahre später permanent in Kalifornien nieder. Hier wirkte er als kreativer Kopf bei der Konzeption von Shows unter vielen anderen von Beyoncé, Jay-Z, Kendrick Lamar und Steve Jobs mit. 2020 zog er nach Zürich zurück, wo er mit Christoph Eschmann die «strategische Branding-Agentur» LoF* führt.

Die Band Animal Collective hat mir mal erzählt, dass die grossen Arenakonzerte in den USA eine Art Kilbi seien. Die Fans treffen sich lang vor Konzertbeginn auf dem Parkplatz und starten ein Picknick. Hast du das auch so erlebt?

Je nach Venue ist das schon so. Einer der lässigsten Orte in LA ist die Hollywood Bowl, ein riesiges Amphitheater mit 15’000, 20’000 Sitzplätzen. Man kann früh hinein, veranstaltet ein Barbecue, es ist ein richtiges Happening. Oder im Forum im Süden von LA, in Compton, da hat’s einen gigantischen Parkplatz, da trifft man sich vorher zum Bier. Es hängt von der Location ab. Im Staples Centre, ebenfalls in LA, geht man ans Taylor-Swift-Konzert und dann wieder heim, da ist alles durchorganisiert.

Was hat dich damals gereizt an der Verbindung von Musik und visuellen Elementen?

Gute Frage. Ich habe selber immer Musik gemacht, aber nie einen Song geschrieben, von dem ich das Gefühl hatte, ich – geschweige denn ein Publikum – würde den je wieder anhören wollen. Aber die Liebe zur Musik und zum Musikmachen war schon früh da. Mit 14 habe ich in Bands gespielt und alles superlässig gefunden. Von meiner Grafiker-Herkunft her wurde ich vielleicht auch ein bisschen inspiriert vom Schweizer Stargrafiker Hans-Rudolf Lutz, der mit Unknownmix-Diashows, Typografie, Kunst und Musik zu einem visuellen Erlebnis zusammengebracht hat. So was hat mich einfach fasziniert. Später dann mit Buffalo Ballett habe ich angefangen, mittels Licht und Bildwelt irgendwie die Stimmung zur Musik zu inszenieren. Das hat mir gefallen und teilweise auch den Leuten. So ging es dann weiter. Über Züri West und Lovebugs habe ich den Weg durch die Schweizer Musikszene gemacht und irgendwann gemerkt, hey, das ist cool, aber die Herausforderung ist grösser, je grösser die Produktion ist. So bin ich dann auf LA gestossen, einen Ort, wo die wirklich grossen Shows konzipiert werden.

Pink Floyd und Velvet Underground, aber auch die Münchner Band Amon Düül 2, experimentierten in den Sixties von Anfang an mit Bildprojektionen und starteten damit eine erste «Mode» von multimedialen Musik-Shows. Welche Vorbilder hast du gehabt?

Das Problem bestand für mich natürlich ein bisschen darin, dass in der Schweiz wie überall sonst ökonomische Gründe die Grösse von Produktionen diktierten. Noch jemanden auf Tournee mitnehmen, der für Visuals verantwortlich ist, ist eine Investition, die sich im Verlauf einer Tour auch ein bisschen auszahlen muss. Für eine Band wie Züri West war das wohl etwas einfacher, denn über das Jahr hinweg gab sie 50 oder 60 Konzerte, wovon die meisten ausverkauft waren. Das gibt eine gewisse Planungssicherheit und das Geld für eine Bühnenshow lässt sich eher legitimieren. Für kleinere Bands ist es wahnsinnig schwierig, Mehrkosten zu rechtfertigen. Trotzdem besteht oft das Bedürfnis nach einer Bühnenshow. Ich sehe das gerade jetzt bei Ikan Hyu, die denken auch bereits sehr visuell. Ich erkenne eine grosse Lust bei Künstlerinnen und Künstlern, sich auf der Bühne auf irgendeine Art zu präsentieren, die über das rein Musikalische hinausgeht. Was natürlich nicht bei jeder Band gleich sinnvoll ist.

Ikan Hyu sind ein interessanter Fall. Das Duo hat einen ZHdK-Background. Möglicherweise wirkt das Beisammensein von visuellen Künsten, Tanz, Performance und Musik im gleichen Gebäude gegenseitig inspirierend.

Sicher! Das kann total ein Grund sein, wieso gerade in diesem Fall in visuellen Konzepten gedacht wird.

Jetzt aber nochmals: Wer waren deine Vorbilder zu den Zeiten von Züri West?

Klar hat man Vorbilder. Zum Beispiel The Nits und ihr Liveprogramm Urk. Dazu haben sie sehr theatralische Installationen gemacht, was mich auf den Albumcovers immer sehr fasziniert hat. Bezüglich Bühnenshows kam ich ja vom Bühnenbild im Theater her, dem Lichtdesign. Mit einem Scheinwerfer eine Dramatik zu erzeugen, die einzelnen Musiker vor einem Bühnenhintergrund herauszuschälen, das hat mich immer sehr fasziniert. Und dann Anfang der Nullerjahre und sogar noch in meinen frühen LA-Tagen hat das gerade ein bisschen angefangen mit grossflächigen LED-Walls. Vorher hatte man das fast nur bei U2 wirklich erleben können: die Popmart- oder Zoo-TV-Tour. In meiner Wahrnehmung war da zum ersten Mal eine Band mit Video-Screens und LED-Screens in Erscheinung getreten. Die sind dann irgendwann mal auch erschwinglicher geworden für eine breitere Masse von Bands.

Du hast nicht das Gefühl, dass Konzerte dieser Art zu einer Materialschlacht führen, die sich nur noch die erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler leisten können? Dass das Musikgeschäft wie schon einmal in den Siebzigerjahren komplett von den Plattenmultis dominiert wird – was wiederum eine gewaltige Einschränkung der künstlerischen Freiheiten bewirkt?

Das kann gut sein. Ich habe mir natürlich auch schon überlegt: Wie wird die Entwicklung dieser Liveshows verlaufen? Kann dieser Gigantismus überhaupt noch irgendwie weitergehen oder können sich den am Schluss eh nur noch Rihanna, Beyoncé, Rosalia oder Taylor Swift leisten? Ich glaube, es gibt schon die beiden Pole. Die Reichen und die Nicht-so-Reichen. Zu den letzteren zählen bestimmt allerhand Indie-Bands, die das ein Stück weit wollen und sich leisten können. Sie müssen sich mit bescheideneren Mitteln begnügen, kompensieren das aber mit Fantasie und Witz. So bleibt der Gigantismus auf dem Top-Level, wo man sich immer nur mit neuesten Gags gegenseitig zu toppen versucht. Aber es kann schon sein, dass sich gelegentlich eine Überreizung einstellen wird, so wie es bei den Marvel-Superhero-Movies langsam der Fall ist. Ich habe aber das Gefühl, dass wir noch nicht ganz an diesem Punkt angelangt sind. Ausserdem spüre ich seit Längerem, dass es bei gewissen Bühnenshows weniger um einen visuellen Overkill geht, als um eine klare, künstlerische, fast schon installative Haltung. Kendrick Lamar z. B., seine letzte Tour, das war schon fast eine Kunstinstallation, in der er sich bewegte.

Liegt hier die Schnittfläche zur Firma, die du jetzt hast, LoF*, wo es mehr ums Branding geht? Dass Künstler sich genau überlegen, wofür sie stehen und was sie darstellen, und nicht einfach um eine Comicshow?

Das ist natürlich der hehre Anspruch. Die Herausforderung auch, die Lust herauszufinden, was sind die adäquaten Wege, um Künstlerinnen und Künstler im Sinne ihrer Musik und Personality in Szene setzen zu können. Dass es also um die bewusste Wahl von Mitteln geht, nicht einfach darum, etwas mehr LED-Fläche zu haben als Beyoncé. Man sieht immer wieder lässige neue Umsetzungen. Etwa The 1975, die fast mit einem Broadway-Set auf Tour gingen. Sie hatten praktisch keine LEDs, sondern haben eine regelrechte Wohnung nachgestellt, in der sie sich bewegten. Wenn Konzept, Musik und Anspruch der Band übereinstimmen, finde ich das cool.

Kannst du uns ein paar Anhaltspunkte geben über die Ausmasse eines LA-Budgets für den visuellen Auftritt?

Die Budgets im Detail wurden immer sehr unter Verschluss gehalten. Ich kann lediglich sagen, dass für das Bühnenbild locker drei bis fünf Millionen ausgegeben werden und für Video-Content-Design und -Produktion ebenfalls mehrere 100’000 Dollar. Bei einer Welttournee kann man natürlich ganz anders rechnen als bei einer Schweizer Tournee.

Wie hat LA deine Perspektive betreffs Bedeutung einer visuellen Show beeinflusst und verändert?

Der Anspruch einer grossen amerikanischen Produktion ist oft, den Zuschauern das Neueste, Beste, Noch-nie-Dagewesene zu bieten. Und dieser Anspruch und dieses Commitment treibt alle Beteiligten an und motiviert sie. Das versuche ich auch bei meinen Produktionen, um im Rahmen des Möglichen dem Zuschauer ein Erlebnis zu bieten.

Bei grossen Shows wird spätestens seit Madonna und Michael Jackson jeder Lichtkegel genau austariert. Sonst aber wurde die Beleuchtung an Konzerten noch weit in die Neunzigerjahre hinein, ja noch heute, gern stiefmütterlich behandelt. Hängt das mit der Verfügbarkeit von technologischen Mitteln zusammen?

Die neuen Möglichkeiten, all die Elementen zu koordinieren, die auf der Bühne im visuellen Bereich stattfinden, hat natürlich enorm geholfen. Aber man kann ein Konzert nicht unbedingt mit dem Theater vergleichen. Ich komme ja wie gesagt vom Theater her. Im Theater hängen 50 Scheinwerfer, und die sind alle dazu da, die Akteure und das Bühnenbild sichtbar zu machen. Da wird alles millimetergenau eingestellt, ausgeleuchtet, dass keine Schatten im Gesicht auftreten. Im Konzert ist es genau umgekehrt. Man hat 300 Scheinwerfer, und von denen machen 280 irgendein Bild, und 20 sind auf die Musikerinnen und Musiker selber gerichtet. Dort wird das Licht eingesetzt, um Bilder zu kreieren. Es ist ein Gestaltungsmittel, um mit Licht Bilder zu schaffen.

Eine Produktion wie Beyoncé, deine erste in LA, da bist du wirklich ins tiefe Wasser geworfen worden! Ich stelle mir vor, an einer solchen Show arbeiten 50 Leute, jeden Tag gibt es irrsinnig lange Komitee-Meetings. Ist es nicht furchtbar schwierig, eigene Ideen einzubringen? Wie setzt man sich durch als Schweizer in LA?

Es kommt natürlich drauf an, wie fest das Einbringen von Ideen gewünscht wird. Das hat einerseits mit dem Künstler zu tun, wie stark verlässt er sich auf ein eingeschworenes Team. Im Fall von Beyoncé gab es einen Show-Regisseur, einen Creative Director, einen Musical Director – sie hatte ihr Team, mit dem sie zusammen die Show kreierte. Als Teil des Umsetzungsteams hat man partiell noch Möglichkeiten Ideen einzubringen. Bei grösseren Produktionen ist es viel schwieriger. Im Fall von Puff Daddy war es aber ganz anders. Da bin ich wirklich viel mit ihm direkt im Austausch gestanden, wie er sich die Show vorstellte, er hat auch Ideen zugelassen. Es gibt keine Formel, wie das funktioniert.

Bei welchen Produktionen hast du am meisten persönliche Sachen eingebracht?

2015, die Tour mit Puff Daddy mit all den alten R&B-Stars, die mit Puff Daddy unterwegs waren, da war viel Input möglich. Im Fall von Green Day auch. Sobald es in den Rock’n’Roll geht, sind die Teams massiv kleiner als bei einer Pop-Show. Bei einer R&B-Show wie Beyoncé oder Taylor Swift hat man Management, Personal Assistants und blablabla. Ihre Core-Crew sind schon 20 Leute, und mit der restlichen Crew sind es nochmal 100 mehr. Das ist im Rock’n’Roll meistens etwas einfacher und überschaubarer. Bands wie Green Day sind eine recht familiäre Geschichte, dort ist man schneller am Künstler dran.

Wie ist das, wenn man bei der Hauptrobe für eine Show, an der man auf praktischer, kreativer und emotioneller Ebene beteiligt ist, im Publikum sitzt? Und dann bei der Premiere?

Der Moment, wenn im Saal das Licht ausgeht und die Zuschauer zu schreien beginnen in Erwartung ihres Stars, löst immer noch Hühnerhaut aus. Demzufolge ist man selber immer noch aufgeregt und hofft, dass alles klappt. Während der Show ist es dann eher ein Wechselbad der Gefühle zwischen Freude und Erleichterung, wenn es klappt, oder eben Stress und Herzrasen, wenn etwas nicht klappt.

Kannst du dich an besondere Desaster erinnern?

Bei den Swiss Music Awards haben mal kurz vor Türöffnung die Motoren der LED-Wände versagt und mussten teilweise ersetzt werden. Da die Dramaturgie der Show auf die Fahrbarkeit der LED-Wände angewiesen war, war das ein ziemlicher Schockmoment. Aber es hat dann doch geklappt …

Jetzt bist du zurück in der Schweiz. Vor knapp 20 Jahren hast du dich international etabliert. Ist die Technologie unterdessen so weit fortgeschritten, dass du von der Schweiz aus von den Budgets von Los Angeles profitieren kannst?

Das wäre schön, stimmt leider in dem Fall nicht. Ich habe zwar immer noch solche Produktionen, arbeite ja seit fast 10 Jahren mit Def Leppard zusammen, dort besteht ein bisschen die Situation, dass man ein internationales Budget hat, mit dem wir hier von der Schweiz aus operieren können. Aber in gewisser Beziehung ist es auch ein kurzlebiges Business. Man fällt raus, weil neue Leute dazu kommen oder weil der Künstler mit anderen zusammenarbeiten will. Von dem her müsste ich schon ein bisschen in LA sein, um à jour zu bleiben, Leute zu treffen, Agenten. Das hat sich über die letzten Jahre ein bisschen ausgedünnt. Aber mit dem Focus auf unsere Branding Agentur war das auch ein bewusster Schritt. Ich mache jetzt mehr oder weniger das, was an mich herangetragen wird, und bin im Live-Event-Bereich nicht mehr so aktiv am Akquirieren wie früher.

Vermisst du es nicht ein bisschen, das Musikbusiness?

Total. Eigentlich ist es egal, welche Grösse von Produktion es ist, aber schon der ganze Anfang des Konzertes, es wird dunkel, sie kommen auf die Bühne, es wird hell, es geht los. Den Thrill, den vermisse ich teilweise schon, und auch den ganzen Wahnsinn. Mit den Grossproduktionen bist du zum Teil sechs Wochen lang in einem Venue eingeschlossen, kommst um 15, 16 Uhr nachmittags dort an, die Künstler sind am Proben auf der Bühne, Choreos am Einstudieren. Zwischen 19 und 22 Uhr gibt’s vielleicht Durchläufe und Proben mit Künstlern und Band. Dann von 22 Uhr bis 7 Uhr morgens, das ist die Zeit des Kreativteams. Dann sind wir am Programmieren, die ganze Show, jedes einzelne Licht wird programmiert. Um 7 Uhr mit dem Shuttle zurück ins Hotel, schlafen, um 15 Uhr zurück ins Venue. Irgendwann weisst du nicht mehr, ist jetzt Donnerstag oder Sonntag, morgens um 4 oder nachmittags um 5.

Die Aftershow-Partys wirst du auch vermissen …

Natürlich. Wenn man ein bisschen auf dem Level unterwegs ist, fliegt man mit dem Privatflieger irgendwo hin, all die Partys, wo dann die Stars präsent sind, das ist schon ziemlich aufregend. Aber, ja, das hat man dann auch mal gehabt und es ist gut, dass es etwas anderes gibt.

Bleibt der Kontakt zu den Leuten, mit denen du gearbeitet hast, bestehen?

Mit gewissen Leuten schon. Maxwell zum Beispiel, obwohl ich ihn auch schon eine Weile nicht mehr gesehen habe. Es ist sehr cool, wenn man merkt, man schätzt sich gegenseitig, hat Vertrauen.

Was war dein persönliches Show-Highlight?

Jay-Z im Yankee Stadium war bis dato die grösste Hip-Hop-Party und dementsprechend beeindruckend.

Und die beste Party?

Die After-Show-Party mit Puff Daddy in seiner Garderobe nach dem Konzert im Barclay Centre in Brooklyn.

Die besten Shows, die du in der Schweiz erlebt hast?

Evelinn Trouble am m4music. Die Young-Gods-Tribut-Show in Montreux. Hecht im Hallenstadion (Anm. d. Redaktion: Roger Staub war bei dieser Show für den visuellen Auftritt zuständig).

Allein daheim, was hörst du freiwillig?

Sehr gemischt. Von Radiohead bis Prince. Prince ist meine grosse musikalische Liebe seit den Achtzigerjahren. Überhaupt habe ich ein grosses Faible für Black Music generell, von Marvin Gaye bis Kendrick Lamar.

Und jetzt hast du auch wieder Zeit für eine eigene Band?

Genau, haha! Der Entscheid, meinen Lebensunterhalt mit der Inszenierung der Musik zu verdienen, nicht mit der Musik per se, hat mir immer ein bisschen geholfen, glaub ich, ein entspanntes Verhältnis zur Musik zu haben. Wenn ich ans Klavier sitze oder ein bisschen Schlagzeug spiele oder Bass, dann geht’s mir gut. Dann bin ich glücklich, und es muss nicht mehr sein als das.