Il genere del potere

Nel 400° anniversario della sua morte, Shakespeare è ovunque. Come a Basilea e a Zurigo, le nuove produzioni del "Macbeth" di Verdi sono quindi in piena espansione. Un'occasione per esaminare i ruoli di genere in quest'opera, che si lascia alle spalle il cliché della distruzione delle donne malate terminali nelle opere verdiane.

Il passaggio chiave si trova al centro dell'opera. Nel terzo atto, caratterizzato in modo soprannaturale e spettacolare, il comandante dell'esercito Banco appare come l'ultimo di una serie di fantasmi silenziosi di re passati. Ucciso da lui stesso e mai re, regge lo specchio del potere a Macbeth con un sorriso: Banco vede in lui non solo se stesso, ma l'estensione di se stesso nel futuro; la continuazione del suo potere nei suoi discendenti. Il vetro non riflette il corpo esterno, ma si riferisce al corpo dirigente, che esiste indipendentemente dalla presenza fisica. Se Macbeth si guardasse allo specchio, rimarrebbe cieco: l'assassino senza figli si vedrebbe senza futuro, le sue azioni sarebbero condannate alla caducità, il suo potere alla distruzione.

Vista interna e vista esterna

Nello specchio di Banco, anche il corso della trama è invertito, con l'accumulo di potere che si trasforma in un declino del potere. Ma lo sguardo allo specchio caratterizza l'opera anche al di là di questo, perché la questione centrale è: ciò che è visibile all'esterno, ciò che rimane una visione interna, ciò che è "reale", ciò che è "illusione". Questo si riferisce non solo ai suoni - come la campana che sembra incitare Macbeth a commettere un omicidio, o le voci delle streghe e dei fantasmi - ma anche alla visibilità: Chi li vede davvero, i fantasmi degli assassinati, il sangue sulle mani degli assassini e, non ultime, le prime protagoniste dell'opera, le streghe:

"Chi sei? Da questo mondo

o altre sfere?

Mi è vietato chiamarvi donne

la tua barba sporca".

Queste parole di Banco chiariscono già all'inizio che il potere delle streghe risiede anche nella loro intersessualità, che ne enfatizza l'ultraterreno. Tra i due sessi si colloca anche Lady Macbeth, la cui sete di potere la porta a guardare con disprezzo il marito, inizialmente titubante, e i suoi sensi di colpa. Questo ruolo si inverte anche nello specchio di Banco: dopo aver guardato nel futuro, Macbeth è spregiudicatamente sicuro della vittoria e Lady perisce per i suoi sensi di colpa in un delirio sonnambolico. Come già descritto da Freud in Shakespeare, la coppia appare come un'unità complementare con attribuzioni flessibili di ruoli di genere.

Scomparso nel nero o eccessivamente chiaro

Barrie Kosky a Zurigo e Olivier Py a Basilea decidono come affrontare la questione centrale della visibilità nella realizzazione scenica in modi completamente contrastanti. Con l'audace dichiarazione di Kosky di essere "stufo del teatro di scena", la produzione di Zurigo si limita a una pura visione interna, alla disincarnazione.

I personaggi principali sono vestiti con vesti nere medievali quasi neutre e agiscono in un cono di luce. Gli altri scompaiono nel nero degli abissi interiori: La festa, i fantasmi e le apparizioni sono relegati nelle teste e nei cuori dei personaggi, persino Banco e il suo specchio rimangono disincarnati e tuttavia dalla voce potente. Anche loro acquistano una presenza spettrale attraverso la distorsione acustica e visiva. E funziona, anche grazie al magnifico disegno musicale sotto la direzione di Teodor Currentzis, soprattutto negli ultimi due atti, che sa creare eterni archi di tensione e sfoggia una musicalità terrosa.

Al contrario, l'approccio di Basilea ci porta dritti in una sorta di Halloween fascista, in cui l'orrore diventa abbondantemente chiaro: ogni oltraggio e ogni atto soprannaturale viene presentato nei dettagli - persino il crimine contro Re Duncan, mutato in un omicidio in una vasca da bagno e bandito da Verdi dietro le quinte, e i mucchi di cadaveri nel cortile della dittatura. Nell'estetica film-noir di Olivier Py, lo specchio sovradimensionato di Banco rimane accecato dalle macchie dell'età: Non serve a Macbeth come riflesso di se stesso, ma piuttosto a immagini sovradimensionate del potere (statua e ritratto) create durante la musica del balletto, raramente eseguita, che alla fine cadono a terra rumorosamente e accompagnate da lampi.

L'intersessualità delle streghe

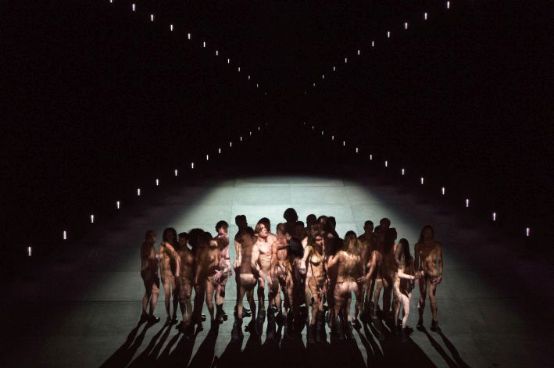

Rimane sorprendente che la soluzione al "problema delle streghe" sia simile in entrambe le produzioni, nonostante questi approcci registici fondamentalmente diversi: entrambi i registi hanno optato per una separazione tra streghe che cantano e comparse nude. A Zurigo, il genere è chiaramente riferito solo visivamente e quindi fisicamente nel caso delle streghe intersessuali: Le comparse mostrano corpi ermafroditi con seni e peni in tremolanti onde di luce elettronica, mentre il coro delle streghe canterine rimane invisibile in nero su entrambi i lati del palco. A Basilea, i cantanti, che rimangono visibili come un coro nero in movimento, sono accompagnati da donne e uomini svestiti - come una visualizzazione di entrambi i sessi, anch'essi staccati dai cantanti, ma in corpi separati.

Entrambe le produzioni trovano quindi modi convincenti per unire i contrasti musicali delle apparizioni delle streghe, che non sono privi di problemi per la realizzazione odierna: la leggerezza danzante e frivola è giustapposta alla profondità d'animo profeticamente impressionante delle profezie. Creando spazi per l'intersessualità visibile attraverso una pronunciata interiorità (come a Zurigo) o mettendo in discussione i ruoli e le voci di genere attraverso una nuova combinazione di suono e immagine radicata nel soprannaturale (come a Basilea) - entrambi gli approcci produttivi incoraggiano urgentemente un ampliamento della visione dei ruoli di genere nelle opere di Verdi: Si tratta di molto di più dell'annientamento di donne canterine dalla bellezza mortale nel ruolo di vittime. Soprattutto quando Shakespeare, con la teoria di genere del suo tempo sullo sfondo, è il padrino.