Im Labyrinth der Labyrinthe

Wo die Welt unübersichtlich geworden ist, lässt sich auch die Kunst so inszenieren: als organisierte Verwirrung. Bericht von den Donaueschinger Musiktagen im Jahr 2025.

Sechs Vokalisten und eine Bratschistin erzählen uns was, auf suggestive und rein musikalische Weise. Ohne verständliches Wort scheinbar könnte diese Musik immerfort durch die Zeit rinnen, aber manchmal spricht sie doch, von Lieb und Treu und Ähnlichem. Das ist nicht neu, bildet aber im Kopf ein reiches Beziehungsnetz. «Die Zuhörenden haben die Freiheit, sich ihren eigenen Weg durch dieses Labyrinth zu bahnen.» So der Komponist Georges Aperghis, dessen Tell Tales mit dem britischen Vokalensemble Exaudi und Tabea Zimmermann den Höhepunkt bei den diesjährigen Donaueschinger Musiktagen bildeten. Das Labyrinth ist wunderbar klar geformt, aber wir wissen nicht, wo uns die Musik, dieser Ariadne-Faden, hinführt.

In sich drehend

Das Labyrinth mag, nicht zum ersten Mal, als Ausdruck einer, unserer, Epoche gelten, in der vieles unübersichtlich geworden ist. Wir sind zwar mittlerweile alle vernetzt, aber auf unterschiedlichen Strängen dieses Netzwerks unterwegs. «Alles wurde schon gemacht, nur noch nicht von allen!», meinte die Musikkritikerin Eleonore Büning in ihrer Festrede zum Anlass, da der Südwestrundfunk SWR seit 75 Jahren federführend beim Festival mitwirkt. Die angloiranische Turntablistin Mariam Rezaei mixte dazu Konzertmitschnitte aus all diesen Jahrzehnten, wobei sie sich zur Organisation von altchinesischen Gongshi, skurrilen Gelehrtensteinen, inspirieren liess. Auch solch wilde Zitatlabyrinthe wollen komplex organisiert sein.

Nun ist ein Labyrinth ja nicht chaotisch, sondern im Gegenteil: höchst elaboriert und durchstrukturiert, allerdings auf unerwartbare Weise. Für das Urlabyrinth des kretischen Königs Minos bedurfte es des grössten Baumeisters der Zeit: Dädalus. Dem konnte man in einigen Stücken nachspüren. In seinem Orchesterwerk The deepest continuity is paradoxically that which continually restarts or renews itself drehte der Deutsche Laure M. Hiendl unaufhörlich ein paar Takte aus der Siebten von Ralph Vaughan Williams, wobei Rhythmus und Orchestration ständig variiert waren. Das war soweit alles klar und leicht zu verfolgen, aber mit der Zeit begannen sich einem die Hörsinne zu verdrehen. Mirela Ivičević mixte in Red Thread Mermaid Liebeslieder aus dem einstigen Jugoslawien zu einer nostalgisch befremdlichen Collage.

In Philippe Lerouxʼ Orchesterstück Paris, Banlieue steht das Orchester für die Grossstadt Paris und die Elektronik für die alltäglich hineinfahrende Vorstadt. Auf sinnliche Weise wird da das Labyrinth spürbar. Der in Montreal lebende Franzose erhielt dafür den Orchesterpreis des SWR-Symphonieorchesters.

Am Faden geführt

In Erinnerung bleiben wird uns aber auch die Raumerfahrung der dritten Art, die Hanna Eimermacher in ihrem semitheatralen Stück Aura inszenierte. Und so weiter: Weitere Stücke durchwanderten so labyrinthisch anmutende Welten, Weltentrennendes und Weltenverbindendes wurde dabei immer wieder thematisiert – und dabei wie von Ariadne verknüpft.

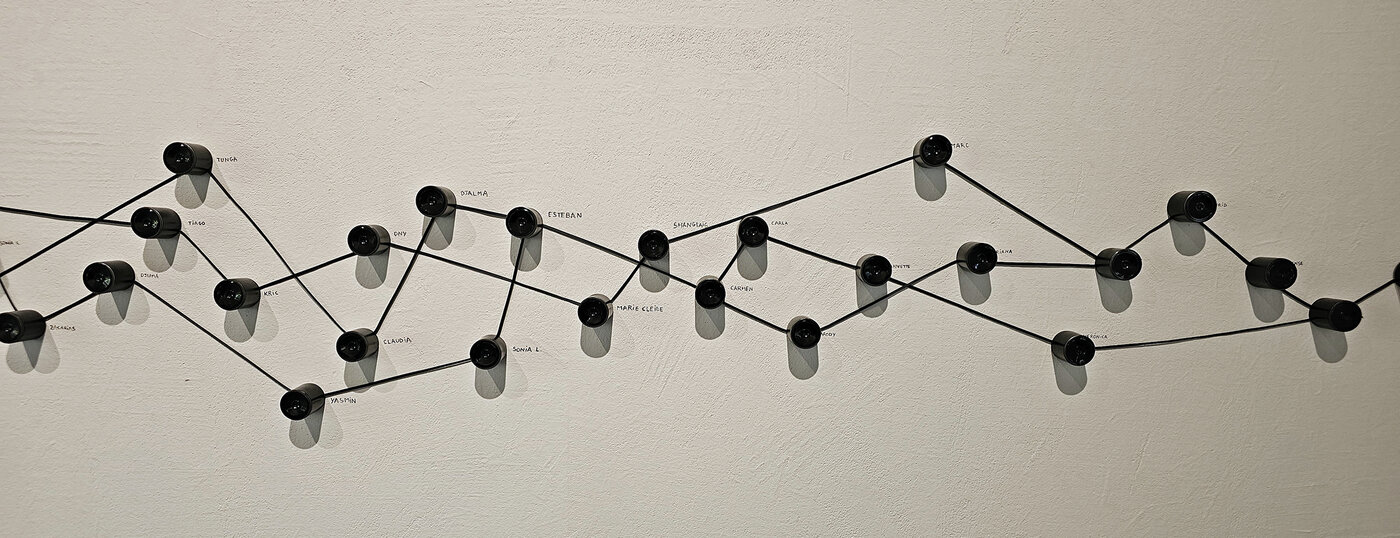

Auch das Kabel wäre so ein Mittel der Vernetzung, ein zwar etwas veraltetes, aber immerhin sichtbares. In ihrer Klanginstallation Labyrinthic Explanation of Knowledge verkabelte die norwegische Künstlerin Ewa Jacobsson ein Sammelsurium von Kuriositäten, von niedlichen Alltagsgegenständen bis hin zu makabren Knetkörpern, und schuf so eine surrealistische Verbindung zwischen Unmöglichem, die apart klang, aber auch etwas beliebig wirkte. Der Franzose Félix Blume nahm für seine Installation Ao Pé Do Ouvido in Rio Gespräche auf, in denen ihm fünfzig Menschen von ihren Lebensträumen berichten – eine persönliche, insgesamt rauschende Polyfonie der kleinen Fluchten und Visionen, die er als verkabeltes Gebilde darstellte. Das Ohr musste ganz nah an die Lautsprecherchen ran, um etwas zu verstehen. Auch da bahnte es sich seinen eigenen Weg.

Von der Windung zum Netz

Was in Donaueschingen fehlte, waren jene Provokationen, mit denen vor zehn Jahren einige Neokonzeptualisten und Diskurskomponisten kontrovers frischen Wind gebracht hatten. Das hätte einen manchmal aus der labyrinthischen Drehung herausgerissen. Stattdessen war das meiste hier sehr solide komponiert. Gekonnt, aber wenig Neues, wie manche bemängelten.

Zu bemerken ist immerhin, dass längst eine angeregte junge Generation das Festival besucht. Die meisten Konzerte waren ausverkauft. Und schliesslich gibt es seit einiger Zeit auch das zukunftsweisende Begleitprojekt «Next Generation», das von den Hochschulen Basel, Bern und Trossingen ausgerichtet wird und bei dem sich Studierende aus aller Welt beteiligen können. Sie werden an das Festival und die Neue Musik herangeführt. In einem Soundlab erarbeiteten einige von ihnen unter Berner Anleitung in diesem Jahr eine Composition-Performance von einer halben Stunde, dies nicht als Sammelsurium von einzelnen Stücken, sondern als Zusammenarbeit: Kollaboration. Es war eine Arbeit von Lernenden, gewiss, aber es war wunderbar zu beobachten, wie sich ein Netz der hörenden Aufmerksamkeit für- und aufeinander im Raum aufspannte.