Paul Klees Geliebte, die Musik

Ein thematischer Schwerpunkt im Zentrum Paul Klee in Bern widmet sich dem Geige spielenden, Mozart hörenden, Bach liebenden, Rhythmen malenden Künstler.

Innerhalb der Dauerausstellung Kosmos Klee. Die Sammlung beleuchten im Zentrum Paul Klee jährlich mehrere Fokusausstellungen einen speziellen Aspekt aus dessen Schaffen oder Gedankenwelt. Die aktuelle Schau Klee musikalisch wurde von Fabienne Eggelhöfer, Chefkuratorin, und Marianne Keller, Archivleiterin im Zentrum Paul Klee, gestaltet und dauert noch bis zum 1.Juni. Ein achtteiliger Podcast und ein Video vertiefen die wenigen gezeigten Objekte.

Eingeleitet wird der Schwerpunkt mit dem viel zitierten Satz aus einem Brief des Künstlers von 1898 an seinen Studienkollegen Hans Bloesch: «Meine Geliebte ist und war die Musik, und die ölriechende Pinselgöttin umarme ich bloss, weil sie eben meine Frau ist.» Klees Liebe galt lebenslänglich der Musik von Bach und Mozart. Sowohl in den besonders aufschlussreichen Musiknoten, die in einer Vitrine und auf einem Notenständer gezeigt werden, als auch in den Schellackplatten, die eine ganze Wand bedecken, zeichnen sich diese beiden Lieblingskomponisten deutlich ab.

Beim Musikhören kein Avantgardist

Erstaunlicherweise fand Klee, als bildender Künstler ein herausragender Avantgardist und bis zuletzt innovativ, nur sehr begrenzten Zugang zur Musik seiner Zeitgenossen. Der Zweiten Wiener Schule und der vom Jazz und amerikanischen Modetänzen inspirierten Neuen Musik der 1920er-Jahre verschloss er sich fast vollständig. So sind denn in der Ausstellung einzig von Platten überspielte Ausschnitte aus Petruschka (1911) neben solchen aus sinfonischen Werken der Wiener Klassik zu hören.

Als Sohn des aus Thüringen stammenden Musiklehrers Hans Klee (1849–1940) lernte Paul Klee siebenjährig Geige spielen. Die Entscheidung, ob er Musiker oder Maler werden solle, fiel ihm lange schwer. Während seiner Ausbildung zum Maler bei Heinrich Knirr in München wirkte er in einem Streichquintett mit, zu dessen Partnern Fritz Stubenvoll zählte. Dessen Vier Lieder aus Stielers «Wanderzeit» tragen die handschriftliche Widmung «Meinem lieben Paul Klee/unserem trefflichen Primgeiger. München 15. Mai 1901».

Sie leiten unter den Exponaten hinüber zur persönlichen Beziehung, die Klee später mit dem Schweizer Komponisten Albert Moeschinger (1897–1985) verband, der damals am Berner Konservatorium unterrichtete. Moeschinger widmete Klee 1934 ein Con grandezza betiteltes Stück für Streichquartett und fand sich im Gemälde Der junge Moe (1938) wieder, das heute der Philipps Collection in Washington gehört. Mit seinem Klavierstück Der Blumenfresser nach Klees verschollenem gleichnamigem Ölbild von 1927 schuf Moeschinger eine der ersten von mehr als 400 Kompositionen, die von Kunstwerken oder Gedanken Klees angeregt wurden.

Kritiker und krachender Bach-Spieler

Von 1903 bis 1906 schrieb Klee zahlreiche Konzertbesprechungen für das Berner Fremdenblatt & Verkehrs-Zeitung und für das Fremdenblatt für Bern und Umgebung. Sie wurden in Schriften. Rezensionen und Aufsätze von Christian Geelhaar herausgegeben (Köln 1976), jedoch nicht in die Ausstellung einbezogen. In jenen Jahren wirkte Klee überdies als Violinist im Bernischen Orchesterverein mit. 1904 lernte er Bratsche spielen, machte davon aber kaum Gebrauch.

Schon bevor er 1906 die deutsche Pianistin Lily Stumpf heiratete, musizierte er mit ihr leidenschaftlich. Seiner als Sängerin ausgebildeten Mutter Ida Frick (1855–1921) schrieb er 1900: «Wir spielen Bach, dass es nur so kracht.» Klee besass zwei Geigen. Die kostbare von Testore bewahrte er zu Hause auf, wo er mit seiner Frau musizierte. Auf dem anderen Instrument spielte er im Atelier.

Bauhaus-Woche in Weimar

Die legendäre «Bauhaus-Woche» im August 1923 bezog mehrere Werke zeitgenössischer Komponisten ein, die für die Aufführungen selbst nach Weimar kamen. Bei dieser Gelegenheit lernten Paul und Lily Klee sowohl Béla Bartók und Ferruccio Busoni als auch Paul Hindemith und Igor Strawinsky persönlich kennen. Ausser Strawinsky, den Klee sehr schätzte, ohne jedoch etwas von ihm zu spielen, fand keiner dieser Komponisten Eingang in Klees umfangreiche Plattensammlung.

Seinen Tagebüchern vertraute er den Satz an: «Immer mehr drängen sich mir Parallelen zwischen Musik u. bildender Kunst auf.» Auf sehr anschauliche Weise sichtbar gemacht werden diese in der Ausstellung unter verschiedenen Aspekten in Rhythmus und Takt und Polyphonie betitelten Werkgruppen. Deutet die Federzeichnung Segelschiffe, leicht bewegt die Bewegungen eines Taktstocks an, so ist die Zeichnung Spiegel Kanon (auf 4 Ebenen) als visuelle Umsetzung einer vierstimmigen, polyfonen Komposition zu interpretieren. Grafische Umsetzungen von bachscher Musik nahm Klee in seine pädagogischen Texte auf.

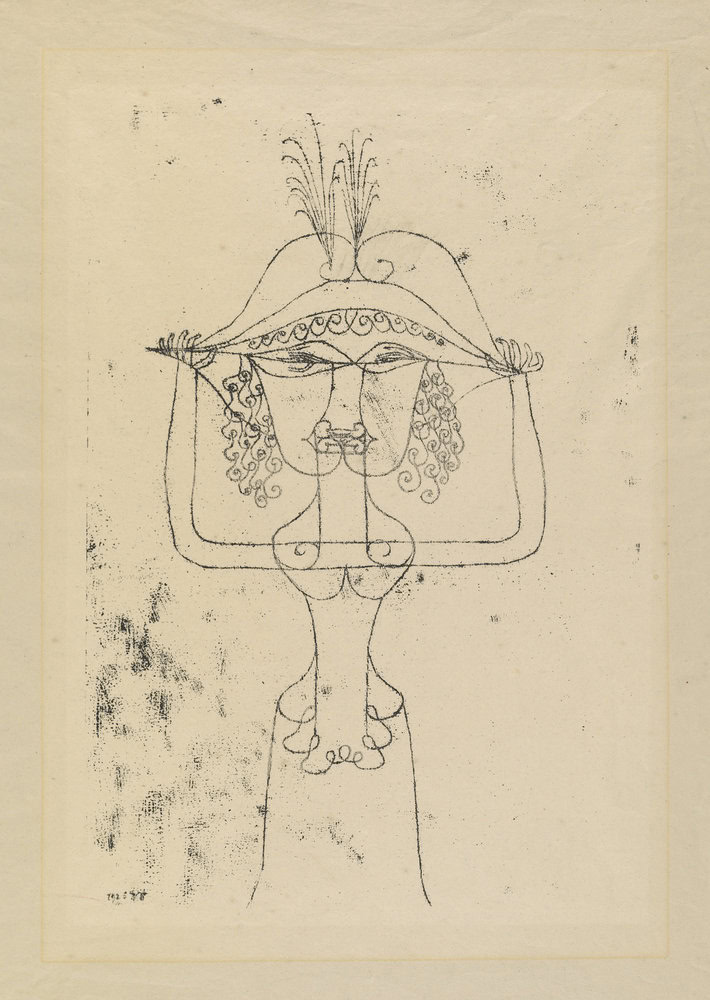

Als fleissiger Besucher von Opernaufführungen setzte er seine Eindrücke nicht selten mit Ironie um. In der Werkgruppe Bühne und Podium stechen etwa die Lithografie Die Sängerin der komischen Oper (1925) oder Anspielungen an Kompositionen von Offenbach hervor.

Da zur Ausstellung weder eine Wegleitung noch ein Flyer oder eine Werbekarte erschienen ist, sei auf das Buch Paul Klee und die Musik zur gleichnamigen Ausstellung in der Schirn, Kunsthalle Frankfurt (Nicolaische Verlagsbuchhandlung Beuermann, Berlin 1986) hingewiesen. Online stellt das Zentrum Paul Klee acht zehnminütige Podcasts sowie ein rund sechsminütiges Video ergänzend zur Verfügung.