Neue Orchestermusik für das Land

Mit Kompositionsaufträgen fördert orchester.ch neue Werke. Das Publikum soll nicht nur Neuartiges zu hören bekommen, sondern intensiver an der Musik teilhaben.

Wie häufig erklingt zeitgenössische Schweizer Orchestermusik in unseren Sinfoniekonzerten? Wie oft überhaupt ist dort Helvetisches zu hören, selbst Gestandenes wie Honegger oder Schoeck? Die Frage beschäftigt nicht nur die Pro Helvetia, die auftragsgemäss das einheimische Schaffen fördern soll, sondern auch die Orchester selber. Vor einem Jahrzehnt lancierte die Pro Helvetia das Projekt œuvres:suisses, bei dem sich elf Sinfonieorchester mit je drei Uraufführungen beteiligten. Ziel war es nicht nur, neue Stücke zu unterstützen, sondern sie auch in Umlauf zu bringen. Das war kein Misserfolg; einige der Stücke wurden tatsächlich aufgegriffen. Aber man durfte sich nicht darauf ausruhen.

Teilhaben statt erklärt bekommen

So hat orchester.ch, der Dachverband von fünfzehn Schweizer Berufsorchestern, neuerlich die Initiative ergriffen. «Für aktuelle Musik in der Gesellschaft» und «Neue Töne braucht das Land» titelt der Verband frohgemut auf seiner Homepage. Der Übertitel «zusammen, insieme, ensemble» deutet ein Surplus an. Es geht nicht nur um Uraufführung, sondern auch um Musikvermittlung: «Zur Aufführung kommen Werke zeitgenössischer Musik, die über Kompositionsaufträge an in der Schweiz arbeitende Komponistinnen und Komponisten entstanden sind – und sowohl die Bedeutung des Austauschs mit der Gesellschaft als auch Partizipation, Inklusion und Teilhabe berücksichtigen.»

Neuerer und Traditionalisten

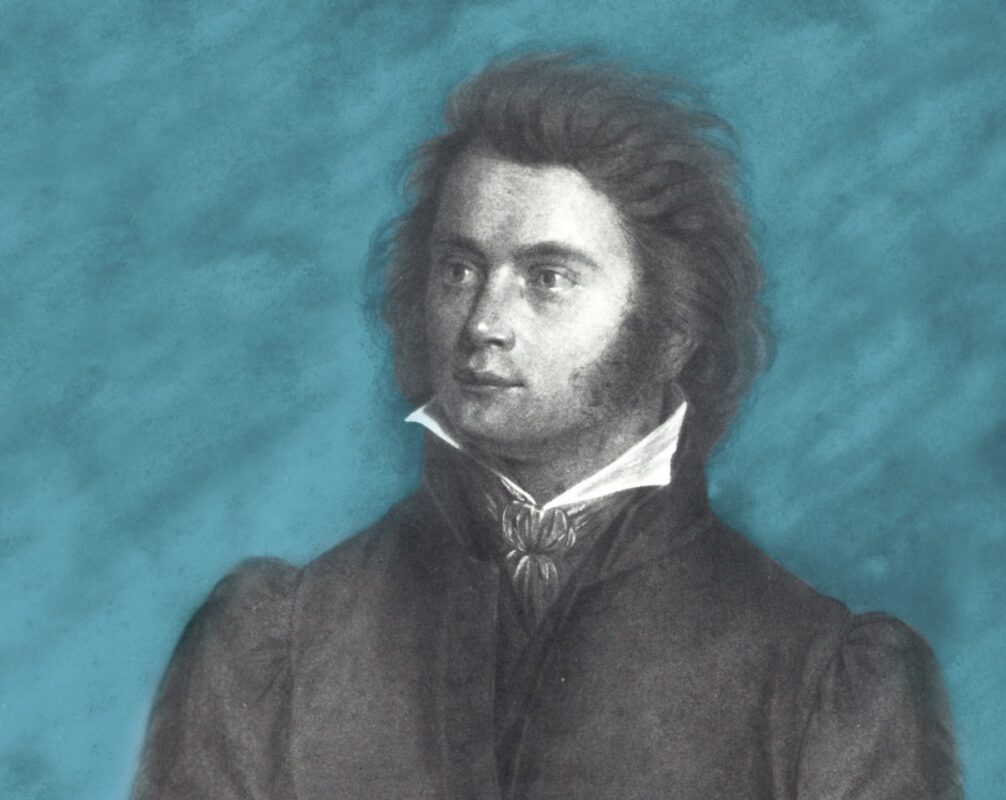

Musikvermittlung also – und deutlich mehr als das. Keine blossen Erläuterungen, sondern eine Musik, die sich von selber erklärt, im Teilhaben. Interessant ist der Vergleich der beauftragten Komponisten und Komponistinnen. Von den 29 Namen, die bei œuvres:suisses beteiligt waren und damals gestandene Positionen innerhalb der Neuen Musik repräsentierten, taucht nur noch einer erneut auf: Richard Dubugnon, kein Avantgardist, sondern ein versierter, farben- und erzählfreudiger Komponist. Daneben erscheinen meist jüngere Musiker und Musikerinnen, die zwischen den Genres stehen und mit ihnen spielen. Das weist auf einen Paradigmenwechsel hin: Das zeitgenössische Musikschaffen hat sich gewandelt und auseinanderdividiert, wie besonders an den Orchesterwerken deutlich wird, die auf ein grösseres Publikum zielen. Da sind die Neuerer, die es jenseits der spezialisierten Festivals etwas schwerer haben, weil sie Konventionen in Frage stellen; hier die Traditionalisten, die den Apparat, wie man ihn so schön nennt, bedienen wollen und können.

Frühlingshoffnung mit Kinderchor und Drums

Von den zehn Stücken, die zwischen dem 11. und 24. Mai in drei Sprachregionen aus der Taufe gehoben wurden, seien hier zwei sehr unterschiedliche herausgegriffen. In seinem Muttertagskonzert, das Vivaldi und vor allem dessen Vier Jahreszeiten gewidmet war, stellte das Luzerner Sinfonieorchester ein neues Stück mit dem passenden Titel The New Spring vor. Geschaffen hat es der aus Oklahoma stammende Jazzmusiker und Komponist Jalalu-Kalvert Nelson. Seine politisch motivierte Komposition Jim is Still Crowing schaffte es jüngst ins Finale um den renommierten Pulitzer-Preis.

Seit längerem lebt er in Biel. Und in der Schweiz wird seine Musik allmählich stärker beachtet, zu Recht, denn sie verbindet Engagement und Eingänglichkeit, Experiment und Erzählhaltung. Die Hoffnung auf einen neuen Frühling wird in musikalischen Bildern ausgedrückt, Vivaldi-Anklänge stehen neben illustrativen Geräuschpassagen. Das nimmt das Ohr sofort ein und überfordert es nicht. Mindestens ebenso wichtig wie das Resultat war jedoch die Vorbereitung. Nicht nur das Luzerner Sinfonieorchester war beteiligt, sondern auch die Luzerner Kantorei, ein Kinderchor also. Hinzu kam der Drum Circle Luzern, der viel zum rhythmischen Drive beitrug. Und die Geräuschebene hatte die Klasse 4B der Volksschule Kriens erarbeitet, unterstützt vom Perkussionisten Miguel Ángel García Martin.

Intensiver Klangeindruck mittendrin

Die eigentliche Uraufführung von Richard Dubugnons Passacaille concertante erfolgte am 13. Mai in einem barock-neobarocken Programm des Zürcher Kammerorchesters und fügte sich dort bestens ein. Der aus Lausanne stammende Komponist hat dafür die alte Form mit spätromantischen Klängen gefüllt und schön zum Gleiten gebracht. Am Sonntagnachmittag zuvor fand die Musikvermittlung dazu statt, in einer öffentlichen Probe, die allerdings mehr sein wollte. Die Kulturvermittlerin Lisa Stepf entwickelte zusammen mit Lena-Catharina Schneider, der künstlerischen Leiterin des ZKO, ein partizipatives Erlebnisformat unter dem Titel Hereinspaziert. Das Publikum, darunter zahlreiche Kinder, wurde in Gruppen von etwa zwölf Personen unterteilt, die zwischen vier Stationen wechselten. Bei den einen gaben der Komponist bzw. der Dirigent Daniel Hope eine kurze Einführung ins Werk; bei den anderen beiden sass man mitten im Streichorchester entweder in den höheren oder den tieferen Registern. Die Musikerinnen und Musiker liessen sich gern auf das Gespräch mit den Laien ein. Im Zentrum stand dabei weniger das neue Werk als die Intensität des Klangeindrucks, die man dort erlebte. Man hatte teil.