Erste Saison mit Esther Hoppe

Vor wenigen Wochen hat die Schweizer Geigerin die künstlerische Leitung der Camerata Zürich übernommen. Auch sonst versucht das Ensemble Neues, bleibt bei Programmausrichtung und Leitungsmodell aber beim Bewährten.

Die fünfzehn Streicherinnen und Streicher im kleinen Saal der Tonhalle Zürich musizieren (bis auf die Cellisten) selbstbewusst im Stehen, die künstlerische Leiterin koordiniert das musikalische Geschehen vom ersten Pult aus. Vor jedem der vier gespielten Werke gibt Esther Hoppe eine kurze Erläuterung. Kann man bei den einleitenden Schubert-Tänzen und Franz Schrekers Intermezzo op. 8 den homogenen Streicherklang der Camerata Zürich bewundern, offenbart sich bei Hindemiths Vier Temperamenten und Haydns Klavierkonzert in G-Dur Ronald Brautigam als vielseitiger Pianist. Hoppes Ausführungen könnten allerdings noch etwas freier daherkommen, und die Aufstellung des Flügels, bei der man nur den Rücken des Pianisten sieht, ist wenig publikumsfreundlich.

Die Werkauswahl dieses zweiten Abokonzerts ist durchaus typisch für die Programmausrichtung der Camerata: Zeitgenössisches (im weitesten Sinn) gemischt mit Klassischem, Raritäten in Kombination mit Repertoirestücken. Blickt man auf die ganze Saison, bemerkt man, dass auch Schweizer Komponisten eine wichtige Rolle spielen. Esther Hoppes Einstandskonzert vom September wurde mit Othmar Schoecks Sommernacht eröffnet. Seit der Gründung des Ensembles im Jahr 1957 durch Räto Tschupp zählen das Zeitgenössische und das Schweizerische zu den Konstanten der Programmierung. Vom Repertoire her knüpft Hoppe also durchaus an die Tradition der Camerata an. Bei der zeitgenössischen Musik achtet sie besonders darauf, dass diese gut in das übrige Programm eingepackt wird. Im fünften Abokonzert beispielsweise stehen Alfred Zimmerlins Gezeiten der Zeit der «Schweizer-Sinfonie» Mendelssohns gegenüber.

Näher zum Publikum

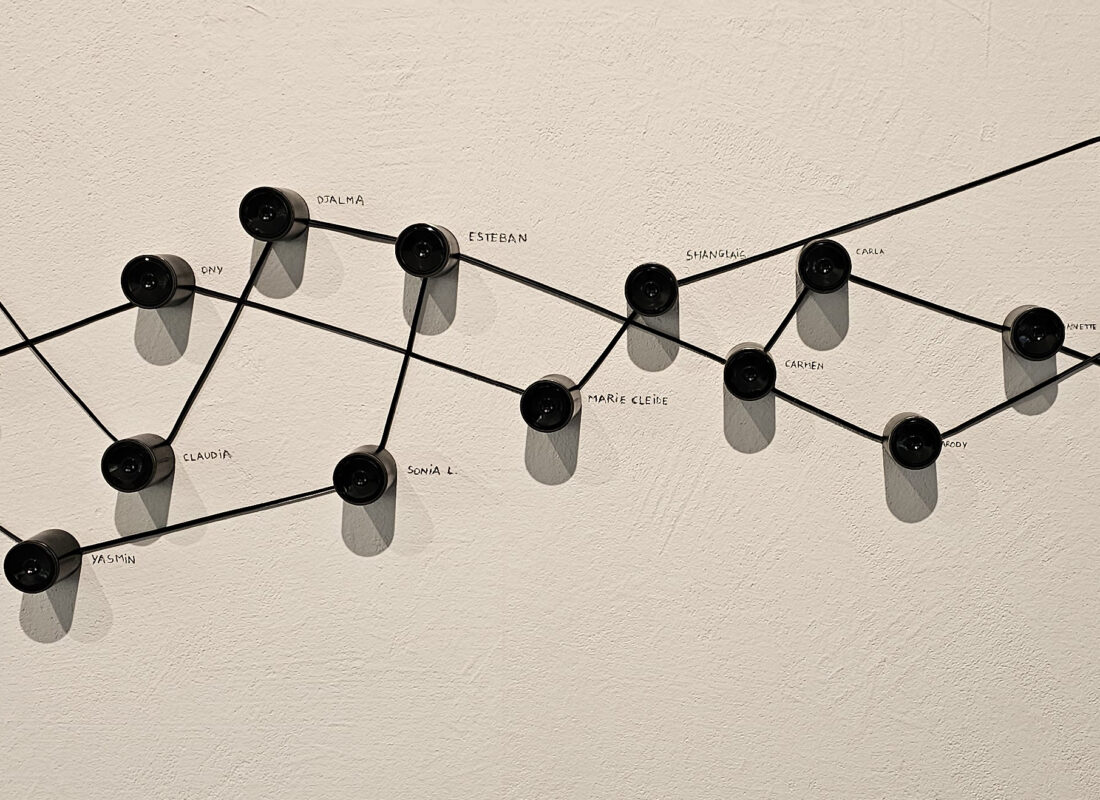

Die Moderation der Konzerte durch Hoppe selbst und ausgewählte Ensemblemitglieder ist eine bemerkenswerte Neuerung: Das Orchester will aus der Anonymität heraustreten und ein Gesicht bekommen. In die gleiche Richtung zielt die neugeschaffene Podcast-Reihe auf der Website, die eine Beziehung zwischen dem Ensemble und dem Publikum herstellen soll. Nicht ganz neu ist die Einsetzung eines Artist in Residence: in dieser Saison eben Ronald Brautigam, einer der wenigen Pianisten, die sowohl auf dem modernen Flügel als auch auf dem Hammerklavier spielen. Hoppe bildet mit Brautigam und ihrem Ehemann Christian Poltéra auch ein Klaviertrio. Neues gibt es ebenso bei der Musikvermittlung: Im Anschluss an die samstäglichen Abokonzerte finden am Sonntagmorgen Kinderkonzerte für Vier- bis Zehnjährige statt, bei denen Evamaria Felder den Kids eines der aufgeführten Werke spielerisch nahebringt. Über die ganze Saison erstreckt sich das Projekt «Camerata@School – Vivaldi Recomposed», bei dem eine Schulklasse der Stadt Zürich auf der Basis von Vivaldis Vier Jahreszeiten ein Konzertprogramm entwickelt und aufführt.

Eigenverantwortliches Musizieren

Esther Hoppe ist in Zug geboren, hierzulande aber (noch) nicht so bekannt ist, weil ein grosser Teil ihrer bisherigen Karriere im Ausland verlief. Nach einer ersten Phase in der Schweiz, unter anderem mit dem von ihr gegründeten Tecchler-Trio, wirkte sie ab 2009 als Erste Konzertmeisterin des Münchener Kammerorchesters. Seit 2013 bekleidet sie eine Professur für Violine an der Universität Mozarteum Salzburg. Zusätzlich konzertiert sie als Solistin in einem internationalen Rahmen. An ihrer neuen Funktion bei der Camerata gefällt Hoppe, Programme gestalten zu können, die zum Orchester passen. Zudem habe das Ensemble eine überschaubare Grösse.

Schon unter Hoppes Vorgängern Thomas Demenga und Igor Karsko praktizierte die Camerata das Modell der nichtdirigierenden künstlerischen Leitung: «Ohne Dirigent muss jeder im Orchester genau wissen, welche Funktion er hat. Es ist ein Musizieren, das sich an der Kammermusik orientiert.» Dass mit diesem Modell etwas mehr Probenarbeit vonnöten ist, nimmt Hoppe in Kauf, weil es die Eigenverantwortung der Mitglieder fördere.

Limitierte Ressourcen

Und wie steht es mit der Konkurrenz zum Zürcher Kammerorchester, das auf dem Platz Zürich eine dominierende Rolle einnimmt und mit Daniel Hope einen international bekannten Geiger als Leiter hat? Esther Hoppe sieht das gelassen: «Ich sehe die beiden Orchester nicht als Konkurrenten. Die Camerata Zürich hat ein sehr klares künstlerisches Profil und bewegt sich bewusst abseits des Klassik-Mainstreams. In ihrer Unterschiedlichkeit ergänzen sich beide Ensembles und bereichern das Musikleben der Stadt.» Finanziell sind die Spiesse allerdings nicht gleich lang. Das Jahresbudget der Camerata liegt im mittleren sechsstelligen Bereich. Immerhin konnte die Eigenfinanzierung in den vergangenen Jahren auf 40 Prozent gesteigert werden. Die Subventionen der Stadt Zürich betragen gegenwärtig 380 000 Franken. Dass bei diesen limitierten Ressourcen ein künstlerisch doch recht ambitioniertes Profil herausschaut, ist bemerkenswert.