Anton Heiller wirkte auch in die Schweiz

Dozenten der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien schreiben über die österreichische Orgelkultur im 20. Jahrhundert, insbesondere den Wiener Organisten, Komponisten und Orgelpädagogen Anton Heiller.

Auf den ersten Blick scheint diese Publikation eher einen regionalen Fokus zu haben, indem sie die Orgelkultur unseres östlichen Nachbarlandes zum Thema macht, die im schweizerischen Kirchenmusik- und Konzertwesen heute wohl einen Platz am Rand einnimmt. Es zeigt sich allerdings schnell, dass die vier Beiträge aus der Feder dreier Dozenten an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien sehr wohl von höchstem Interesse sind.

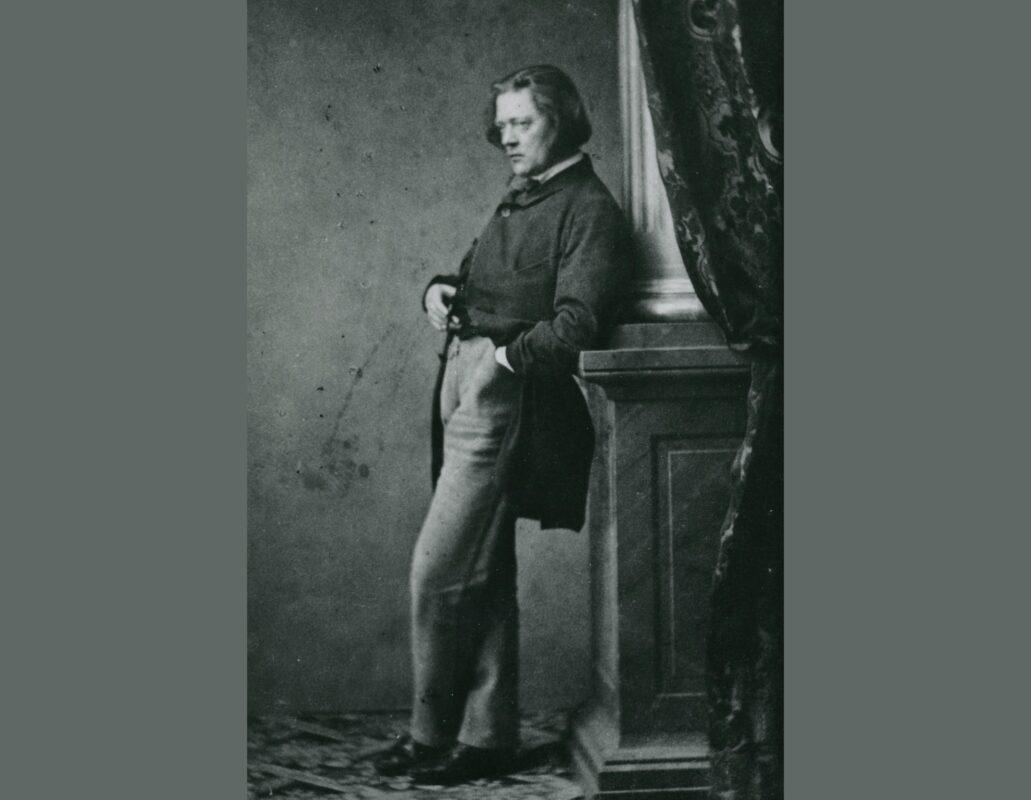

Im Zentrum steht der Wiener Organist, Komponist und Orgelpädagoge Anton Heiller (1923–1979), der in den Jahren seiner Unterrichtstätigkeit nicht nur eine grosse Schar von Schweizer Organisten ausgebildet und geprägt hat, sondern auch durch seine Konzerttätigkeit und Schallplatten-Aufnahmen mit unserem Land sehr eng verbunden war. Roman Summereder gibt in seinem dreiteiligen Beitrag zunächst eine knappe, aber faszinierende Übersicht über Orgelkomposition im 20. Jahrhundert, die auch weniger bekannte Strömungen und Komponistennamen einschliesst und damit den Fokus erfreulicherweise etwas vom doch oft sehr dominanten französischen Orgelschaffen weglenkt.

Nach Skizzen von Heillers Biografie und Ästhetik stellt Summereder dann dessen gesamtes Orgelwerk mit kurzen analytischen Beschreibungen, Informationen zum Hintergrund der Werke und ihrer Geschichte bis hin zu den Notenausgaben und allfälligen Korrekturen und Druckfehlern vor. Um den Interpreten Heiller geht es im dritten Teil, und zwar nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, in Bezug auf Bach, sondern auf Werke Max Regers, Franz Schmidts und Paul Hindemiths. Eine Faksimile-Wiedergabe von Regers Choralfantasie Wachet auf, ruft uns die Stimme mit Registrierungen für die Rudigier-Orgel im Linzer Dom illustriert Heillers Vorgehensweise, das Werk auf ein «stilfremdes» Instrument zu übertragen; das Resultat ist auf der beigelegten CD zu hören, ebenso ein weiteres Werk sowie die bekannte Improvisation über Ave Maris Stella. Wertvolle Angaben zu Heillers Registrierpraxis in Hindemiths Orgelsonaten erlauben Rückschlüsse auf die Arbeit zwischen Interpret und Komponist und auf Hindemiths Zugang zur Orgel.

Anschliessend beleuchten zwei Texte von Wolfgang Kreuzhuber die Geschichte und Ästhetik der Marcussen-Orgel im Linzer Dom und den damit verbundenen Klangwandel in einem noch relativ lange eher einem spätromantischen Orgelklang verpflichteten Land. Am Beispiel der Orgel von St. Ursula in Wien (1968) und ihrer Vorbilder wird dieses Thema im letzten Kapitel von Peter Planyavsky noch weiter ausgeführt.

Fazit: eine ausserordentlich interessante Publikation, die eine Fülle von Informationen vermittelt über jenen Aufbruch der Klänge (dies der Titel einer weiteren, zur Lektüre empfohlenen Publikation von Roman Summereder, Edition Helbling 1995), der auch der Orgelkultur ausserhalb Österreichs, und ganz besonders in der Schweiz, entscheidende Impulse gab.

Organum XX. Stationen österreichischer Orgelkultur im 20. Jahrhundert, Band 4 der Reihe «Wiener Beiträge zu Orgel und Kirchenmusik», hg. vom Institut für Orgel, Orgelforschung und Kirchenmusik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, 2018. 224 S., inkl. Audio-CD, € 35.00