Schlüssige Kombinationskunst

Das musikalische Kunstwerk als Gegenstand der Philosophie. Eine hoch abstrakte analytische Betrachtung, die sich doch auf das eigene Hören auswirken kann.

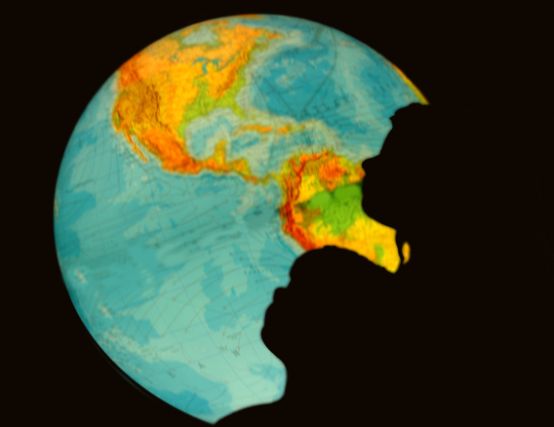

Seit Jahrtausenden beissen sich Philosophen die Zähne an der Musik aus – an dieser seltsamen Zeitkunst, die so schwer zu fassen ist, die an einer Krankheit leidet, die man vom Menschen kennt und die als Autismus bekannt ist. Musik entzieht sich, wenn man ihr zu nahe kommt. Sie gleicht dem Pudding, der nicht an die Wand zu nageln ist. – Gunnar Hindrichs, 42-jähriger Professor für Philosophie an der Universität Basel, beeindruckt all das nicht. Er ist kein Psychologe, dafür aber geschult an Metaphysik wie am spekulativen Denken, hat Musikwissenschaft betrieben inklusive einer intensiven Auseinandersetzung mit Theodor W. Adorno. Was er nun in Die Autonomie des Klangs versucht, ist nicht weniger als eine Klärung grundlegender Fragen: Was macht das musikalische Kunstwerk aus? Und: Worin kann eine Ontologie der Musik bestehen, also ihre umfassende Seinsbestimmung?

So etwas liest sich nicht wie ein Witz im Blick. Hindrichs setzt eine Kenntnis von Adornos Materialbegriff ebenso voraus wie Helmut Lachenmanns ästhetische Schriften und massgebliche Entwicklungen der Musikgeschichte vom 13. Jahrhundert bis zur Jetztzeit. Es gelingt Hindrichs tatsächlich, all dies schlüssig zu kombinieren. Das verdankt sich einer unbedingten Konzentration auf seine Ausgangsfragen sowie einer hohen Abstraktionsfähigkeit. In 252 Paragraphen und sechs Kapiteln durchschreitet er grundlegende Aspekte von Musik: Das musikalische Material kommt modifiziert zur Sprache, vom musikalischen Klang geht es über musikalische Zeit und Raum hin zum musikalischen Sinn und zum musikalischen Gedanken.

Solch Elementares kann nicht ohne Reibungsverluste, ohne Exklusion vonstatten gehen. Notenbeispiele gibt es keine, ebenso wenig konkrete Werkbezüge. Wenn sich Hindrichs auf die Musikgeschichte bezieht, geschieht es meist in Form übergreifender Termini, die den progressiv gesinnten Philosophen verraten. Musique concrète, Neuer Konzeptualismus, Musique spéctrale sowie Lachenmanns Musique concrète instrumentale – all das kommt vor, wobei das diesen Erscheinungen zugrunde liegende geräuschlastige «Material» doch sichtlich in Reibung gerät mit den gebildeten Kategorien. Im Sinne seiner ontologischen Bestimmung muss Hindrichs das in Kauf nehmen. Er leugnet das nicht, unterscheidet dabei zwischen Denken über Musik und Denken in Musik.

Die immanente Seinsbestimmung des musikalischen Kunstwerks berührt sich mit Ideen absoluter Musik. Hindrichs schliesst aussereuropäische wie funktionale Musik ebenso aus wie institutionelle, musiksoziologische oder musikethnografische Fragen, denen er unübersehbar skeptisch gegenübersteht. Sein Verdienst mindert das nicht. Nach der Lektüre hört man Musik anders. Sein kühl analytischer Blick wird wärmer in der direkten Begegnung mit Klingendem. Allein dadurch ist einiges gewonnen!

Gunnar Hindrichs, Die Autonomie des Klangs. Eine Philosophie der Musik, 272 S., Fr. 24.50, stw 2087, Suhrkamp, Berlin 2014, ISBN 978-3-518-29687-5