Romantischer Barock

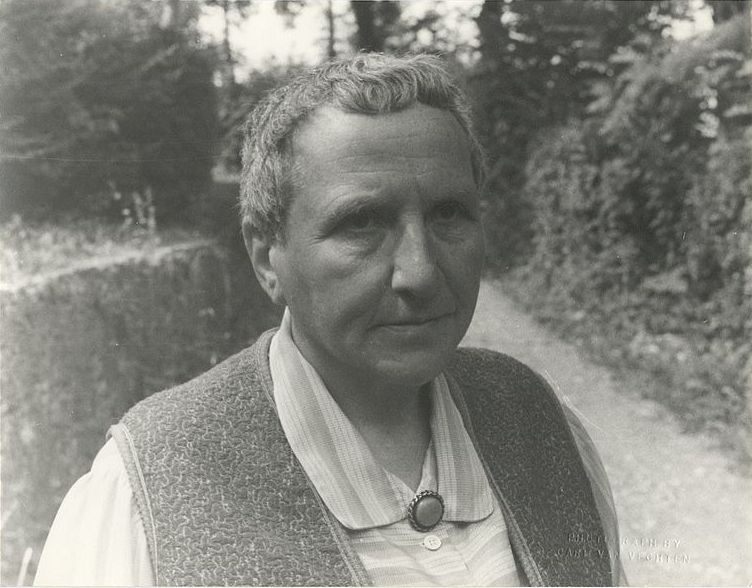

In der «Holberg-Suite» meinte Edvard Grieg seine Persönlichkeit zu verstecken, seine Handschrift bleibt in diesem wichtigen Werk für Streichorchester aber immer erkennbar.

Griegs Suite Aus Holbergs Zeit gehört zu den Hauptsäulen des Repertoires für Streichorchester. Damit der rassige Rhythmus im ersten Satz, die wunderschönen Kantilenen in den mehrfach geteilten Stimmen der mittleren Sätze und der in den Soli virtuose Rigaudon angemessen zur Geltung kommen, braucht es aber Ausführende auf hohem Niveau. Für mich ist diese Suite ein Stück für professionelle, allenfalls semiprofessionelle Kammerorchester. Und ein herrlicher Einstieg in die Musik für ambitionierte jugendliche Streicherinnen und Streicher!

Umso mehr begrüsse ich das Erscheinen dieser Neuausgabe bei Henle, die allen heute unverzichtbaren Komfort bietet: Taktzahlen in der Partitur und in allen Stimmen, grossformatiges Papier in dicker Qualität, Stimmensatz 3/3/2/2/1, klares Notenbild und einen aufführungstauglichen Seitenumbruch. Wer digital unterwegs ist, kann Partitur und Stimmen auch in der Henle-App erwerben.

Zuerst für Klavier, dann für Streichorchester

Edvard Grieg komponierte die Suite 1884 anlässlich des 200. Geburtstags des norwegischen Universalgelehrten und Dichters Ludvig Holberg (1684–1754), den er auch als «Molière des Nordens» bezeichnete. Der Fassung für Streichorchester ging die Version für zweihändiges Klavier voraus (ebenfalls bei Henle erhältlich, HN 432). Sie ist heute weniger bekannt als das vom Komponisten im Februar 1885 fertiggestellte Arrangement für Streichorchester. Es scheint, dass Edvard Grieg den Streicherklang bereits beim Komponieren des Klavierwerks im Ohr hatte. Der vierte Satz «Air» ist eines der schönsten Streicherstücke, eine Musik für die einsame Insel!

Der Herausgeber Ernst-Günter Heinemann nennt die Erstausgaben von Partitur und Stimmen bei Peters in Leipzig (1886) mit den handschriftlichen Eintragungen des Komponisten als wesentliche Quellen. Grieg dirigierte die Uraufführung in Bergen am 13. März 1885 (aus handschriftlichen Stimmen) selbst. Das Autograf, welches danach dem Verlag als Stichvorlage diente, ist leider verschollen. Bogenstriche und gelegentliche Fingersätze, die in den Stimmen eingetragen sind, dürften bereits dort vorhanden gewesen sein und ganz den Vorstellungen des Autors entsprechen. Sie wurden in diese Henle-Ausgabe übernommen. Doch – keine Sorge — es sind deren wenige, und sie sind alle gut!

Grieg kann sich nicht verleugnen

Wenn es sich bei der Holberg-Suite auch um «romantischen» Barock handelt, der mit heutigen Erkenntnissen der historisch informierten Musikpraxis wenig gemein hat, ist sie doch ein wertvolles Zeitdokument der Rezeption von Barockmusik zu Griegs Zeiten. Das Werk lässt uns schmunzelnd zur Kenntnis nehmen, wie sein romantischer Schöpfer durch das barocke Idiom hindurch immer wieder erkennbar bleibt, entgegen seiner Bemerkung in einem Brief an Julius Röntgen von 1884: «Es ist eigentlich als Ausnahme eine gute Übung, seine eigene Persönlichkeit zu verstecken.»

Edvard Grieg: Aus Holbergs Zeit. Suite im alten Stil op. 40, Fassung für Streichorchester, hg. von Ernst-Günter Heinemann; Partitur, HN 3320, € 22.00; Stimmensatz, HN 3322, € 45.00; Studienpartitur, HN 7012, € 10.00; G. Henle, München