Jazz, Rock&Pop-Nachwuchs

Am 31. August trafen sich neun Bands im Rahmen des zweiten Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs (SJMW) Jazz Rock&Pop zum «Come Together» im Jazzclub Moods in Zürich.

Neun Bands hatten sich beim zweiten Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb Jazz Rock&Pop, der sich dieses Jahr in einem neuen Format präsentierte, für das Finale, das Come Togehter im Moods, qualifiziert. Die Bands wurden von einer neunköpfigen Jury bewertet. In der Jazz-Jury sassen Hans Peter Künzle, Florian Heeb, Thomas Dobler, Urs Röllin und Gregor Frei. Die Rock&Pop-Bands wurden von Martin Lehner, Daniel Schwarz, Claudio Cappellari und Christophe Rosset bewertet. Urs Schnell von der Suisa-Foundation moderierte den Anlass. In jeder Kategorie wurde eine Band zur besten gekürt. Es gab Sonderpreise und Eltern, Lehrer und Zuhörer hatten die Möglichkeit, sich mit der Jury und den Bands auszutauschen.

Auszeichnungen und Sonderpreise

Zur «Best of Band Jazz» wurde die Berner Band M’Adam(e) gewählt. Neben dieser Auszeichnung durfte die Band als Sonderpreis einen Auftritt im Rahmen des Schaffhauser Jazzfestivals 2014 entgegennehmen.

In der Kategorie Rock&Pop holte sich die Gruppe Funk Alliance aus dem Berner Jura den Titel «Best of Band Rock&Pop». Zudem darf die Band dank einem Sonderpreis an den Stanser Musiktagen 2014 auftreten.

Das Jakob Kulke Jazz Quintett bekam einen Gutschein für einen kostenlosen Besuch eines Jazz-Kurses im Rahmen der Musik-Kurswochen Arosa 2014 und BOBaDROP erhielt den EMCY–Preis (European Union of Music Competition for Youth). Dieser Sonderpreis bringt der Band ein Preisträgerprofil bei emcy.org und eventuell ergeben sich daraus Konzerte oder Masterclasses für Jazz in Europa.

Musikdorf Ernen mit Prix Montagne ausgezeichnet

Dem Musikdorf Ernen ist der mit 40’000 Franken dotierte Prix Montagne 2013 der Schweizer Berghilfe und der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) zugesprochen worden. Eingereicht worden sind 50 Projekte.

Die SAB und die Berghilfe verleihen den Preis zum dritten Mal. Die Jury um Präsident Bernhard Russi nominierte neun Favoriten. Alle nominierten Projekte hätten Modellcharakter und leisteten auf vorbildliche Weise einen Beitrag zur Wertschöpfung, Beschäftigung oder wirtschaftlichen Vielfalt im Berggebiet, schreiben die Berghilfe und die SAB.

Gegründet worden ist das Musikdorf Ernen vom 1999 verstorbenen Pianisten und Musikpädagogen György Sebök. Seit über 20 Jahren finden in Ernen Konzerte mit namhaften, international bekannten Grössen der klassischen Musik statt. Diese sowie die internationalen Meisterkurse und die Schreibseminare mit Donna Leon, haben das Walliser Dorf bis über die Landesgrenze hinaus bekannt gemacht.

Teilchen, Wellen, Kristalle

Neben Werken von Chaya Czernowin und Ludwig van Beethoven gelangte Michael Pelzels zweites Streichquartett zur Uraufführung.

Dass die seitlichen Kirchenfenster, durch die das Licht hereinfiel, verschieden farbige Puzzleteile zeigten, schien sehr zum Konzertprogramm zu passen, das unter dem Titel Revolution Kammermusik 2 am Morgen des 24. August in der Luzerner Lukaskirche stattfand. Das französische Quatuor Diotima und das amerikanische JACK Quartet präsentierten die Schweizer Erstaufführung des Werkes Anea Crystal der israelischen Komponistin Chaya Czernowin, dieses Jahr Composer in Residence beim Lucerne Festival, die Uraufführung des Streichquartetts vague écume des mers des Schweizer Komponisten Michael Pelzel, das als Auftragswerk für das Lucerne-Festival entstanden ist, und das Streichquartett cis-Moll op. 131 von Ludwig van Beethoven.

Aus Zweien wird ein Drittes

Zwei Puzzleteile, die perfekt ineinandergreifen und so etwas Drittes ergeben, hat Chaya Czernowin mit Anea Crystal aus dem Jahr 2008 geschaffen. Fasziniert von der Perfektion von Kristallstrukturen hat sie zwei Streichquartette komponiert, die sich so ergänzen, dass sie gleichzeitig gespielt, ein Oktett bilden. Der erste Teil Seed I, gekonnt präsentiert vom Quatuor Diotima, beginnt mit einem Motiv der Bratsche, das an orientalische Klänge erinnert. Es verliert sich im Folgenden in Glissandi und Tonrepetitionen, die weitaus weniger Lücken lassen, als das Konzept der ineinandergreifenden Streichquartette erwarten liesse.

Die vier Musiker des JACK Quartets widmeten sich konzentriert und präzise den etwas wilderen, raueren und stärker auseinanderstrebenden Klängen von Seed II. Gern hätte man gleich im Anschluss gehört, wie das Experiment der zusammengefügten Teile ausgehen würde. Die beiden Ensembles setzten sich jedoch erst später zum Oktett für Chaya Czernowins Anea zusammen. Motive und Charakter der Einzelstücke blieben erkennbar und ragten als solche aus dem Gesamtklang hervor. Darüber hinaus entstand jedoch ein Eindruck von breiter Flächigkeit, bei der man sich manchmal etwas mehr Transparenz, mehr Pausen und Stille gewünscht hätte.

-

- Foto: Vinzenz Niedermann

- Michael Pelzel

Anregungen in und aus östlicher Richtung

Pre-art bringt Musikerinnen und Musiker über politische Grenzen hinweg in Kontakt und erkundet musikalische Grenzen. Nach einem Konzert am Vorortfestival in Wallisellen sind im Herbst in Boswil und andernorts die pre-art soloists und das Convergence New Music Ensemble mit neuen Werken zu hören, auch solchen, die für den pre-art-Kompositionswettbewerb entstanden sind.

«Dieses Stück führt an die Grenzen des Spiel- und Hörbaren», warnt Boris Previsic im Walliseller Zwicky-Areal, bevor er seine Querflöte in ein akrobatisches Hauch- und Atemmanöver lenkt: Er setzt an zum beeindruckenden Stück DAH (bosnisch für «Atem») des bosnischen Komponisten Aliser Sijaric (*1969), welches dieser auf der Basis von Studien über den Atem von Schizophrenen komponierte. Mal unruhig stockend, mal tänzelnd narrativ lotet es die Grenzen zwischen Ton und Hauch, zwischen Klingen und Zischen aus, dokumentiert Atemverlust und Aufatmen, Sinnverlust und Sinngewinn gleichzeitig.

Mit seinen einführenden Worten benennt Previsic ein Prinzip, das nicht nur das Konzertprogramm des engagierten Vorortfestivals «Blick in den Osten!» (16. bis 18. August 2013) treffend beschreibt, sondern gleichzeitig für ein zentrales Anliegen von pre-art steht: Es sind die Grenzen oder eher: ihre Überwindung; jene zwischen Ländern und Kulturen und jene, die Stile, Genres und Traditionen umgeben. pre-art, 2001 von Matthias Arter und Boris Previsic gegründet, verschrieb sich von Anfang an dem Austausch mit und der Förderung von jungen Musikschaffenden aus marginalisierten Regionen Europas, hauptsächlich aus Südosteuropa und dem Kaukasus. Neben der Organisation von Kompositionswettbewerben, Künstleraufenthalten, Meisterklassen, Instrumenten- und Notenhilfe und anderen Fördermassnahmen für begabte Musikerinnen und Musiker aus diesen Regionen zeichnen sie verantwortlich für eine beeindruckende Vielfalt an interkulturellen Kunstprojekten hüben wie drüben.

Aber nicht nur kulturelle Grenzen stehen dabei stets im Fokus, sondern auch künstlerische: «pre-art lotet ästhetische Grenzen aus und ermöglicht so neue künstlerische Wege», heisst es in ihrer Charta. Tradition werde mit Gegenwart konfrontiert, Zentrum mit Provinz, über das «sogenannt Randständige» drücke sich in der Differenz zum Etablierten «das Wesentliche unserer Kultur» aus. Grenzen ausloten bedeutet aber ebenso Annäherung und das Thematisieren von Gemeinsamkeiten. So werden innere Grenzen zum Gegenstand: etwa im pre-art-Projekt «Safientriennale», einem transdisziplinären Kunstspektakel, das die Bergregionen des Kaukasus und des Balkans mit dem ebenfalls marginalisierten Schweizer Safiental verbindet. Oder im 2001 in Sarajewo gegründeten Sonemus-Ensemble unter der Leitung von Aliser Sijaric, das Musikerinnen und Musiker aus den noch immer zäh zusammenarbeitenden Nachfolgestaaten Jugoslawiens zusammenbringt, also Grenzüberwindung vor Ort leistet.

Ausgleichendes und Unversöhnliches

Im Zwicky-Areal wird deutlich, dass diese Grenzarbeit auch eine hohe ästhetische Produktivität entwickelt. Im Stück Jazz Exprompt des jungen weissrussischen Komponisten Andrey Tsapko (*1987) entfaltet sich eine zwischen ziehenden Akkordeonklängen, tiefen Bassvibrationen und griffigen Melodiezitaten oszillierende Jazzvision, die leichtfüssig Neues mit Altem und Östliches mit Westlichem ausgleicht. Zu keiner Versöhnung der Gegensätze kommt es im Stück OFF der Mazedonierin Darija Andovska (*1979). OFF steht für Oblivion, Fade und Farewell, Bezeichnungen für einen Wechsel des «Aggregatszustands» zitiert bei Shakespeare. Diese Übergänge spürt Andovska auf, lässt sie aber unvermittelt stehen. Mit ganzem Körpereinsatz der Musiker – Matthias Arter an der Oboe, Vladimir Blagojevic am Akkordeon, Aleksander Gabrys am Kontrabass und Boris Previsic an den Flöten – ertönt eine dramatische und zugleich lustvolle Auseinandersetzung mit dem Scheinbaren. «As if there was …» hauchen sie zwischen Stampfen und Klopfen, bevor es in hohen Quietschlauten der Flöten weitergeht bis zu einem strawinskyhaften Chaosausbruch, dem auch die tiefen Bassstimmen keine Bodenhaftung mehr bieten können. Neben anderen neuesten Kompositionen aus Armenien und Russland ist das Konzert in Wallisellen durch die G-Dur Triosonate von J. S. Bach umrahmt. Dem Eruptiven, Aufwühlenden steht damit das Wohlgesetzte, Flüssige entgegen. Nur das als basso continuo «eingeschmuggelte» Akkordeon verleiht dem Bekannten einen Hauch von Grenzgang.

-

- Foto: Jano Demetrashvili

- Convergence New Music Ensemble

Jugendchor Cantacanti am Eurotreff 2013

In der deutschen Stadt Wolfenbüttel findet vom 4. bis 8. September 2013 der 16. Eurotreff statt. Mit dabei ist der Chor der Kantonsschule Wattwil.

Ziel des Festivals: Kinder und Jugendliche aus ganz Europa sollen Gelegenheit erhalten, sich durch Musik kennenzulernen und gemeinsam zu singen. In Ateliers mit Chordirigenten aus Frankreich, Spanien und Deutschland werden die Chöre neues Repertoire zum Thema «Klänge der Natur|Sounds of Nature» erlernen.

Cantacanti, der von Max Aeberli geleitete Chor der Kantonsschule Wattwil hat bereits 2011 an einem Eurotreff in Wolfenbüttel teilgenommen. Der rührige Chor nimmt in der Schweiz häufig an Wettbewerben teil. Am Schweizerischen Chorwettbewerb 1999 hat er in Zug einen ersten Preis gewonnen, am gleichen Wettbewerb 2002 in Vevey einen dritten Preis und am ChorOpen 2005 in Gossau/St.Gallen ebenfalls einen ersten Preis.

Webseite des Eurotrreffs: www.amj-musik.de/eurotreff2013

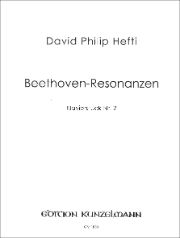

Beethoven erahnen

Eine anspruchsvolle Klavierkomposition mit «doppeltem Boden».

David Philip Hefti schrieb seine Beethoven-Resonanzen, sein zweites Klavierstück, im Auftrag des Musikkollegiums Winterthur. Die Aufgabe bestand darin, ein Klavier-Solowerk mit Bezug auf Beethovens Sinfonik zu schreiben. Hefti nahm als Ausgangspunkt für sein Stück das Thema aus dem langsamen Satz der 7. Sinfonie.

«Die kompositorischen Mittel wurden in diesem Klavierstück insofern reduziert, als auf die erweiterten Spieltechniken im Innern des Flügels … verzichtet wurde. Durch den Einsatz aller drei Pedale und verschiedener Pedaleffekte wird dennoch eine vielschichtige Palette an Klangfarben erreicht. Zudem entsteht ein Spannungsfeld zwischen freien und exakt notierten Passagen sowie zwischen scharfen Attacken und zart resonierenden Echotönen, die immer wieder Beethovens Musik in diffuser Klanggestalt erahnen lassen.» Diese präzise und sehr zutreffende Beschreibung stammt vom Komponisten selber. Tatsächlich sind die Beethoven-Zitate nur an wenigen Stellen vordergründig wahrnehmbar. Viel dominierender sind die Resonanzen, welche mit Hilfe des oft verwendeten Tonhaltepedals dem Stück einen «doppelten Boden» verschaffen.

Entstanden ist eine anspruchsvolle Komposition, die auch unabhängig von Beethovens Thematik bestehen kann, eben als Klavierstück Nr. 2. Und obwohl nur traditionelle Spieltechniken zur Anwendung kommen und der Notentext sich klar und plausibel liest, erfordert das Werk – wie sich der Schreibende selbst überzeugen konnte – eine gehörige Portion Geduld und Disziplin beim Einstudieren …

David Philip Hefti: Beethoven-Resonanzen, Klavierstück Nr. 2, GM 1880, Fr. 21.00, Edition Kunzelmann, Adliswil 2012

Besser nicht zu Tränen gerührt

Emotionen wie Weinen, Wut oder Zorn, aber auch Staub, Wind, kalte Luft, Reizgase und so weiter bringen die Augen zum Tränen. Das kann insbesondere beim Musizieren zu Problemen führen.

Georg von Arx — Oft treten wässerige oder gar tränende Augen nur in speziellen Situationen auf. Bei anspruchsvollen visuellen Tätigkeiten wie zum Beispiel Lesen, Arbeit am PC oder beim Musizieren, können schon leicht wässerige Augen zu einer erheblichen Leistungsverminderung führen. Häufige Gründe für tränende Augen sind Bindehautentzündungen, trockene Augen, Lidfehlstellungen, Abflussbehinderungen in den ableitenden Tränenwegen und vieles anderes mehr. Auf diese Ursachen soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden.

Für Musiker und Musikerinnen sind funktionelle Störungen, die keine offensichtliche Ursache zu haben scheinen, wichtiger, da sie schwer zu kontrollieren sind. Im Zusammenspiel von lokalen und zentralen Steuerungsfaktoren bei visuell anspruchsvoller Tätigkeit verursacht eine zentral, das heisst durch das Hirn und Nervensystem gesteuerte Verminderung der Lidschlagfrequenz eine vermehrte Verdunstung des Tränenfilms und somit ein relativ trockenes Auge.

Je mehr wir uns auf unsere visuelle Aufgabe konzentrieren, desto seltener wird der Lidschlag. Der Tränenfilm wird instabil, bricht auf und verursacht einen «Trockenheits-Reiz» der Hornhaut, der seinerseits nun über einen Reflexbogen eine vermehrte, teils überschiessende Tränensekretion auslöst. Dies kann insbesondere bei ungenügender Beleuchtung (zum Beispiel im Orchestergraben) noch verstärkt werden, da wir dann reflektorisch die Augen noch mehr «aufreissen» und noch weniger häufig blinzeln. Die optimale Beleuchtung des Notenpultes (ohne Blendeffekte!) ist daher auch in dieser Hinsicht wichtig.

Ein Lidschlag oder Blinzeln ist ein schnelles, meist unwillkürliches und unbemerkt ablaufendes Schliessen und Öffnen der Augenlider (Lidschlussreflex), das in erster Linie der Aufrechterhaltung des Tränenfilms und somit der optimalen optischen Qualität des visuellen Systems dient. Pro Minute blinzeln wir normalerweise etwa 12 bis 15 Mal, also alle 4 bis 6 Sekunden, wobei dies über eine Zeitspanne von durchschnittlich 300 bis 400 Millisekunden geschieht. Die durch den Lidschluss bedingte Dunkelphase wird nicht bewusst wahrgenommen, da die visuelle Wahrnehmung in den zuständigen Bereichen des Gehirns kurz vor dem Blinzeln unterdrückt wird.

Monotone visuelle Arbeit, insbesondere wie bereits erwähnt bei zusätzlich mangelhafter Beleuchtung des Arbeitsfeldes und Arbeiten mit hohen visuellen Anforderungen führen zum Starren auf das Arbeitsfeld mit Abnahme der Lidschlagfrequenz um mehr als 50 Prozent. Häufige, aber kurze Unterbrechungen der Arbeit für einige Minuten können die Befeuchtung der Hornhaut ausreichend verbessern, so dass keine vermehrte reflektorische Tränensekretion und somit kein wässeriges Auge entsteht.

Weinen kann Ausdruck ausgeprägter Emotionen sein wie Schmerz, Trauer, Hilflosigkeit, Angst, Gefühl tiefer Kränkung und Ungerechtigkeit. Diese emotional verursachten Tränen spielen bei professionell Musizierenden insofern keine Rolle, als sie in Ausübung ihres Dienstes die Emotionen zu kontrollieren gelernt haben. Das «Tränenzentrum» ist nämlich mit verschiedenen Hirnregionen wie zum Beispiel dem limbischen System («Gefühlszentrum»), aber auch mit dem Frontalhirn vernetzt. Die Funktionen des Frontalhirns betreffen die Aufnahme und Verarbeitung (Kontrolle) von sensorischen Informationen für Wahrnehmung, Denken, Sprache, motorische Operationen, Aktivitäts-, Bewegungs- und Handlungssteuerung, Willkürbewegungen und -handlungen, Bewusstsein, höhere intellektuelle Prozesse sowie emotionell-affektive Aspekte des Verhaltens.

Trotzdem kann ein besonders «rührendes» Musikstück schon einmal die entsprechende emotionale «Taste» berühren und uns zum Weinen bringen, was dann die klare Sicht auf das Notenblatt trüben kann. Nicht ganz selten kommt es auch zu wässerigen oder gar tränenden Augen durch eine schlecht korrigierte Fehlsichtigkeit. Denn das Auge muss sich dann viel mehr anstrengen, um gut sehen zu können. Auf die beruflichen Bedürfnisse individuell und optimal angepasste Sehhilfen können Abhilfe schaffen.

Dr. med. Georg von Arx

Augenarzt FMH

Admedico Augenzentrum

Fährweg, 4600 Olten

> info@admedico.ch

Die Sängerin Esther Ackermann scheint bei diesen Lieder nicht an die Zuhörer zu denken – zur Freude der Zuhörer.

In Südfrankreich mit jüdisch-spanischen Wurzeln geboren, sog die in Genf lebende Sängerin Esther Ackermann in ihrer Kindheit die jüdischen Lieder regelrecht auf, die ihr die Mutter zum Einschlafen sang. So erzählt sie. Fasziniert von der Musikalität der Sprache soll sie mit sieben Jahren ihr erstes Gedicht geschrieben haben. Nun, fast 40 Jahre später, hat sie diese Lieder mit dem Gitarristen Paco Chambi unter dem Titel A la una yo naci eingespielt. Es ist ein kurzes Album mit zwölf Stücken – totale Spielzeit gerade mal 31 Minuten – geworden, auf dem sie mit grosser Zartheit die Kindheit und die jüdische Kultur besingt. Und sie tut es intensiv und konzentriert und mit so kindlicher Lust, als ob sie einfach nur für sich beim Gemüserüsten vor dem Haus unter einem schattigen Baum singen würde. Das schafft eine eindringliche Intimität, die umso mehr berührt, als sie den Zuhörer in eine Welt eintauchen lässt, die Sehnsüchte weckt, ohne in volkstümliche Süsslichkeit zu verfallen. Vielleicht ist es die heitere Wehmut ihrer Lieder, dass daraus eine sehr persönliches Album geworden ist. Es hat, was schöne und gute Musik ausmacht: Sie vermag uns zu berühren.

Die einfachen Lieder werden von einer klassischen Gitarre unaufdringlich und mit viel Gespür in folkloristisch-jazzigem Stil begleitet. Mehr braucht diese Musik nicht. Und so hat man man schnell das Gefühl: Hier musizieren zwei Künstler, denen es nie um technische Aufdringlichkeit und Raffinesse geht, sondern einzig um Ausdruck. Passend dazu ein Glas Wein am Bistrotisch und den Traum, irgendwo nach Süden zu entfliehen. – Zum Glück gibt es für A la una yo naci die Repeat-Taste.

-

00:00

- A la una yo naci

-

00:00

- Los bilbilikos

-

00:00

- La Serena