Schweyzer dantz

Hiesige Volksmelodien aus Renaissance und Barock für Melodieinstrument und Begleitung in heutiger Notation bereitgestellt.

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Sammlung von rund 90 einstimmigen Melodien, die Christoph Greuter aus Handschriften und Drucken des 16. und 17. Jahrhunderts schweizerischer Provenienz oder mit Bezug zur Schweiz zusammengetragen und für den praktischen Gebrauch eingerichtet hat, ist ein Glücksfall. Der Autor, an der Schola Cantorum Basiliensis diplomierter Lautenist und Spezialist für historische Zupfinstrumente, kennt sich auch in verschiedenen Gitarrenstilen aus. In seinen umfassenden Studien bis hin zur E-Gitarre in Slidetechnik erkannte er, dass sich ältere Volksmusik der Schweiz nicht nur für historische, sondern für alle Melodieinstrumente eignet.

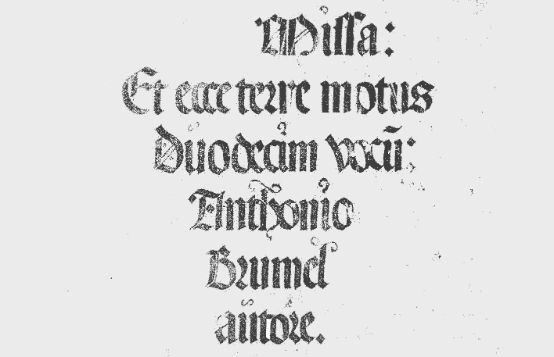

In aufwendigen Recherchen hat der Forscher und Berufsmusiker 20 Handschriften aus der Schweiz, vor allem aus der Universitätsbibliothek Basel und der Fundaziun Planta in Samedan, und einige gedruckte Lauten- und Orgeltabulaturen (Griffschriften) auch aus den Nachbarländern nach weltlichen Schweizer Melodien (z. B. Schweyzer dantz, Zürich Tantz, Marche suisse, Solothurner danz, Pretigauwer Dantz) durchsucht und sie in den originalen Tonarten transkribiert. Als Ergänzung finden sich in Buchstaben notierte Akkordfolgen für begleitende Instrumente, so dass sich die Edition für historisch orientierte Instrumentalisten, fürs Laienmusizieren und ganz besonders für musikpädagogische Bedürfnisse anbietet. Christoph Greuters professionell eingerichteter Melodienschatz wird aber auch Spielleute und Folkies begeistern, die sich ihr Material bislang selbst aufbereiten und in Tabulaturschrift überlieferte Stücke recht und schlecht in heutige Notation übertragen mussten. Die nun so leicht zugänglichen Schweizer Renaissance- und Barock-Melodien dürften zudem Komponisten und experimentelle Volksmusiker zur weiteren Verarbeitung inspirieren.

Das 60-seitige Notenheft konzentriert sich auf Tänze und Lieder, die der Herausgeber in 15-jähriger Arbeit gefunden und bearbeitet hat. Für einen zweiten Band wünschte man sich Melodien, auf die in schweizerischen Flugblattliedern hingewiesen wird und die sich meistens auffinden lassen. Es empfiehlt sich zudem, unter den historischen Basler Fasnachtsmärschen jene zu prüfen, die aufs Feldspiel der alten Eidgenossen zurückgeführt werden können.

Christoph Greuter hat in dankenswerter Weise Einzelleistungen von Arnold Geering, Hans in der Gand, Martin Staehelin, Joachim Marx, Robert Grossmann und anderen Musikwissenschaftern und -ethnologen gesichtet, um weitere Funde ergänzt und alle Melodien für die Praxis harmonisiert. Er hat damit eine Lücke in den schweizerischen Musikdenkmälern gefüllt und einen wesentlichen Beitrag zum immateriellen Kulturerbe geleistet.

Radix. Früheste Schweizer Musik im Volkston. Musik in der alten Eidgenossenschaft aus Musikhandschriften und -drucken des 16. und 17. Jahrhunderts, hg. von Christoph Greuter., Bestellnr. 1068, Fr. 29.00, Mülirad Verlag, Altdorf 2014