Das nicht kommerzielle Notenschreibprogramm «MuseScore» und das ebenfalls frei zugängliche Notensatz-System «Lilypond» sind prüfenswerte Alternativen zu den kommerziellen Angeboten. Eine Vertiefung des Themas «Notenschreiben auf dem Computer» und eine Replik auf das Interview mit Marcel Vonesch in der Schweizer Musikzeitung 6/2015.

Musik und Computer – das ist ein ebenso brisantes Themenfeld wie ein recht umkämpfter Markt. Ein Markt zudem mit speziellen Bedingungen: Der Kundenkreis der Musiker ist normalerweise nicht übermässig technik-affin, er hat zu Recht kein gesteigertes Interesse daran, für Tage und Wochen die Steinway- mit der Laptop-Klaviatur zu vertauschen. Er möchte schlicht ein handliches Werkzeug, das ihm die effektive Erledigung seiner Aufgaben erlaubt – was in technischer Hinsicht dann wiederum sehr anspruchsvoll ist.

Die Aufgabenstellungen sind zudem von Person zu Person so radikal unterschiedlich wie die Arbeitsgebiete und Arbeitsweisen. Die berühmte Mund-Propaganda hilft dem Anfänger da wenig: Das Anpreisen irgendeiner favorisierten Softwarelösung hat etwa den gleichen Informationsgehalt wie die begeisterte Mitteilung, das blutdrucksenkende Medikament XY habe im eigenen Fall wunderbare Erfolge erzielt.

Was hingegen helfen könnte, eine begründete Auswahl zu treffen, wären konkrete Hintergrundinformationen. Dass ich glaube, hier einige Anmerkungen beitragen zu können, erklärt sich aus meiner beruflichen Bandbreite: Ich habe seit Beginn der 90er-Jahre als konzertierender Musiker, Musikpädagoge und Ensembleleiter, aber vor allem als Musikwissenschaftler und als Gestalter von Musikbüchern mit unterschiedlichster musikorientierter Software intensiv gearbeitet, zudem unter diversen Betriebssystemen.

Für die Bewältigung der breit gefächerten Aufgaben war ich geradezu gezwungen, mir kontinuierlich einen kritischen Überblick über die jeweils aktuellen Lösungen der Software-Entwicklung zu verschaffen. Dazu gehörte natürlich auch die Arbeit mit Produkten wie Sibelius, Finale, Capella oder ihren weniger berühmten Kollegen. Dazu gehörte aber auch die Kenntnis und Nutzung freier Software (dazu gleich mehr). Welcher Handwerker würde ernstlich auf eine Ausstattung setzen, die ihm in einem einzigen «Super-Multifunktions-Allround-Werkzeug» die Bewältigung aller Aufgaben vom Rasenmähen übers Tapetenablösen bis zur Altbausanierung verspräche? …

Frei und gratis ist nicht dasselbe

Um ein häufiges und verhängnisvolles Missverständnis gleich vorneweg zu korrigieren: «Freie Software» hat sachlich sehr wenig mit «Gratissoftware» zu tun. «Frei» wird hier im Sinne von «freier Rede» gebraucht, nicht von «Freibier». Freie Software unterliegt einer Lizenz, die es jedermann erlaubt, sie mehr oder weniger nach Belieben zu benutzen (zu verändern, umzuarbeiten, sie gesamt oder in Teilen anderswo einzubauen, sie aber auch zu verschenken, für die Ausbildung zu nutzen, ihre Funktionsweise zu studieren, sie in Geräte einzubauen etc.). Das Attribut «frei» bezieht sich dabei vor allem auf den «Quelltext», also die vom Programmierer geschriebene Konstruktionsanleitung, mit der schliesslich die fertige Programmdatei automatisiert hergestellt («kompiliert») wird. Ein relativ belangloser Nebeneffekt ist, dass es naturgemäss kaum sinnvoll ist, ohnehin frei verfügbare Software zu verkaufen …

Ein Programm hingegen wie etwa der bekannte Adobe-Reader ist zwar kostenlos, jedoch keineswegs «frei» – es ist «proprietär». Das heisst, nur der Eigentümer – die Firma Adobe – hat Zugriff auf den Quelltext, nur er kann deshalb diese Software verändern. Der fertige Adobe-Reader kann lediglich kopiert werden, so, wie er ist. Um ihn z.B. an ein Betriebssystem-Update anzupassen, bedarf es bereits unabdingbar des Quelltextes. (Nebenbei kann auch niemand aus dem fertigen Programm ohne Weiteres ersehen, ob es ausser den offensichtlichen noch unerwünschte Funktionen besitzt – Stichwort «Schad-Software»).

Die landläufige Idee, freie Software sei die Domäne von gelangweilten Hobby-Entwicklern mit dem Drang zur Selbstdarstellung, die zeitweilig mal bei einem Projekt mitmachen, um dann in «richtigen Software-Firmen» ihre eigentliche Lebensaufgabe zu finden, ist eine lustige Karikatur – mehr nicht.

Copyright-freie Software ist vielmehr eine technische Notwendigkeit in der Entwicklung jedweder Form von moderner Software. Seit Beginn der 90er-Jahre besteht Software praktisch immer aus einer Vielzahl einzelner Module, die zum Teil in vielen Programmen enthalten sind, da sie identische Funktionen zur Verfügung stellen. Wäre qualitativ hochwertige Software grundsätzlich copyright-belastet, müsste die Entwicklung jedes neuen Programms praktisch bei Null beginnen – was jeder Software-Entwicklung ein rasches Ende bereiten würde. Insofern besteht auch der Quelltext praktisch aller Kauf-Programme – Notensatz- oder andere musikalische Programme machen da keine Ausnahme – zu einem gewissen Teil aus freiem Software-Code. Nicht ohne Grund sponsert etwa die Firma Microsoft freie Software-Projekte mit respektablen Summen.

Abgesehen davon gibt es grosse Bereiche, in denen unablässig Software produziert wird, ohne dass irgendwelche Verkaufsinteressen bestehen: Universitäten erstellen Spezialsoftware für unterschiedlichste Fachgebiete, Studenten, Doktoranden und Habilitanden realisieren fortlaufend Software-Projekte. Rechenzentren, Forschungszentren und moderne Filmstudios könnten ohne hochflexible und transparente freie Software nicht arbeiten, sie steuern regelmässig Module und Fehlerkorrekturen zu freien Software-Projekten bei. All diese Software steht naturgemäss frei zur Verfügung – und ist, ach ja, auch gratis …

Allein die Offenheit des Quelltextes ist es, die eine gemeinsame Entwicklung in zum Teil weltweiten Entwickler-«Communities» erlaubt. Organisiert wird sie auf Internet-Entwicklungsplattformen und gesteuert durch (frei verfügbare) hochspezialisierte Datenbanksysteme. So werden Qualität und Kompatibilität der Beiträge sichergestellt und dem verantwortlichen Haupt-«Maintainer» eine effektive Kontrolle ermöglicht. Nicht anders arbeiten auch kommerzielle Software-Firmen.

Die oft kolportierte Idee übrigens, freie Software sei in Ermangelung der ordnenden Hand einer Firma eine notwendigerweise kurzlebige Sache, ist eine recht laienhafte (wenn auch von den Werbetrommlern der Softwarebranche immer wieder gern benutzte) Vorstellung, die mit der Realität nichts zu tun hat. Heute weiss jeder Facebook-Nutzer, dass Dinge, die einmal in die unendlichen Weiten des World Wide Web eingetaucht sind, schier nicht mehr zu beseitigen sind – das gilt auch für Quelltext. Das «Verfallsdatum» freier, kollaborativer Projekte ist tendenziell sogar langfristiger als das vieler proprietärer Angebote – logisch, sie können nicht von einer kollabierenden Firma in den Abgrund gerissen werden und sind nicht an einzelne Personen gebunden. Projekte wie das professionelle Textsatzsystem Latex, das freie Betriebssystem FreeBSD (das im Herzen aller Apple-Computer seinen Dienst verrichtet) oder der Verschlüsselungs-Standard PGP existieren seit der Frühzeit der Computerentwicklung, den 70er- und frühen 80er-Jahren.

Dass auf diese freie, «kollaborative» Weise natürlich auch musikbezogene Software entsteht, die der proprietären absolut ebenbürtig ist, kann also kaum noch verwundern. Der wesentliche Unterschied zu proprietärer Software ist, dass diese Projekte naturgemäss über keinen Werbe-Etat verfügen.

WYSIWYG und WYGIWYM

Niemand redet gern über seine Grenzen – da machen die Hersteller von Musik-Software keine Ausnahme. Eine solche, quasi naturgegebene Grenze bildet für Notenschreibprogramme das «WYSIWYG»-Prinzip: What You See Is What You Get (Was du siehst, ist das, was du bekommst). Jede Änderung soll mit allen ihren Auswirkungen auf den Rest des Dokumentes unmittelbar auf dem Bildschirm angezeigt werden. Um bei einem Notenschreibprogramm die Tastaturangaben einigermassen verzögerungsfrei wiederzugeben, muss das gesamte Dokument viele Male pro Sekunde durchgerechnet und neu auf dem Bildschirm dargestellt werden. Das heisst: Dem Prozessor stehen zum Setzen des Dokumentes nur Sekundenbruchteile zur Verfügung.

Nun ist qualitativ hochwertiger Notensatz eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Die Organisation der Details einer Partitur bedingt ungleich aufwendigere Mechanismen: Die Elemente sind nicht wie bei einem Textprogramm (Word o. ä.) ausschliesslich zeilenweise angeordnet, sondern sie stehen kreuz und quer über die Seitenfläche hinweg in komplexen Wechselbeziehungen. Der damit anfallende Rechenaufwand fordert auch aktuelle Prozessoren schon bei kleinen Notensätzen mehrere Sekunden lang, einige Minuten sind bei grösseren Arbeiten keine Seltenheit. Würde ein WYSIWYG-Programm tatsächlich Notensatz auf dem Niveau des klassischen Notenstiches versuchen, spränge nach jedem Tastendruck oder Mausklick der Bildschirminhalt für die besagte Zeit wild hin und her, der Notentext wäre währenddessen unzugänglich, bis das neue Satzbild endlich «stünde». Keine Frage also, dass Software wie Finale, Sibelius, Capella oder MuseScore hier einen anderen Weg gehen muss: sie muss es bei einer relativ groben Schätzung belassen und wie Textprogramme praktisch ausschliesslich zeilenweise arbeiten (mit Nachlässigkeiten, an die wir uns leider durch die Allgegenwart dieser Drucke gewöhnt haben). Die ausgefeilte Grafik der verwendeten Zeichen und eine sorgsame Auswahl der eingegangenen Kompromisse sorgt zwar vordergründig für ein ästhetisches Bild. Genau besehen ist aber z. B. die Platzausnutzung stets deutlich schlechter als bei tatsächlich hochwertigem Notensatz. Meiner Erfahrung nach entsprechen 6 Handsatz-Seiten bei gleicher Zeichengrösse zwischen 8 und 12 Seiten eines beliebigen WYSIWYG-Satzes. Das heisst: Es gibt deutlich mehr und schlechter positionierte Wendestellen, eine weniger lesefreundliche Verteilung der Partiturdetails auf der Seite, dazu eine Vielzahl mikro-typografischer Sünden, die man meist erst im direkten Vergleich mit handgesetzten «Originalen» bemerkt. Wohlgemerkt: Dabei geht es nicht um Ästhetik, sondern vor allem um Lesbarkeit und damit z. B. um die Reduzierung von Fehlerquellen bei der Aufführung!

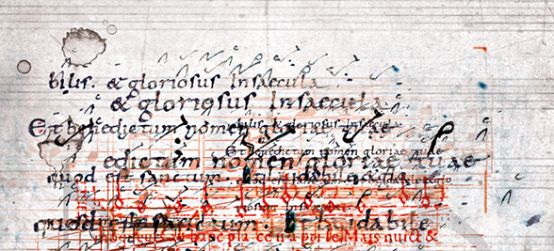

Es ist leider nicht beides gleichzeitig zu haben: WYSIWYG-Geschwindigkeit und professionelles Layout (so nachdrücklich die Software-Werbung das auch behaupten mag). Das Notensatz-System Lilypond (wie auch das verwandte, weniger verbreitete System MusiXTeX) muss deshalb einen völlig anderen Weg gehen, um dem klassischen Standard des Notenstichs wenigstens nahezukommen: Die Noteneingabe erfolgt zunächst in Form einer Art To-Do-Liste, einer schlichten Textdatei, anhand derer das Programm später das fertige Satzbild berechnet – unter Anwendung der typografischen Regeln des klassischen Notenstiches. Diese Liste wird auf Knopfdruck in ein beliebiges geeignetes Ausgabeformat wie etwa .pdf umgewandelt (was dann jeweils eine Kaffeepause lang dauert). Dieser Lösungsansatz wird gemeinhin mit «WYGIWYM» bezeichnet: What You Get Is What You Meant – du bekommst, was du gemeint hast. Das Resultat ist in der Tat ein praktisch makelloses Satzbild, gleichzeitig ein minimaler Umfang der Partituren. Interessanterweise sinkt mit Lilypond-Material tatsächlich die Fehlerquote der Ensembles, die ich damit ausstatte – der besseren Lesbarkeit wegen.

Allerdings bedingt die hohe typografische Qualität der Lilypond-Sätze einigen Einarbeitungsaufwand – die Einstiegshürde entspricht meiner Erfahrung nach etwa dem, was Sibelius oder Finale zu Beginn erfordern. Aber keine Angst: Da Lilypond von Musikern für Musiker entwickelt wird, entspricht die Denkweise hinter dem Programm im Grunde den gewohnten musikalischen Konzepten. Und da Lilypond im musikwissenschaftlichen Umfeld eine grosse Bedeutung hat, ist kaum ein Sonderfall denkbar, für den nicht bereits Lösungen entwickelt worden sind. Für den Einsteiger gibt es eine methodisch sehr gut gemachte Serie von Lern-Videos, die die ersten Schritte erleichtern (youtube: lilypond tutorial 1 bis 25), dazu ein einführendes Lern-Handbuch sowie ein Nachschlagewerk für Spezialfälle (s. für alle Informationen lilypond.org). Eine ziemlich raffiniert gestaltete Eingabe-Oberfläche namens Frescobaldi erleichtert die Arbeit zusätzlich entscheidend. Komplizierte und umfangreiche Partituren erfordern trotzdem gelegentlich eine langwierige Fehlerkorrektur. Dafür sind Textunterlegung, Druck von Einzelstimmen oder Auszügen und Ausgabe in alle irgendwie sinnvollen Formate unübertroffen elegant gelöst (und, für den Satzprofi, eine direkte Zusammenarbeit mit dem Satzsystem Latex vorgesehen). Darüber hinaus ist eine Reihe von Funktionen verfügbar, die mit WYSIWYG-Programmen kaum umzusetzen wären. Da Lilypond-Dateien simple Text-Dateien sind, belegen auch grosse Werke nur wenige Kilobyte, und es ist völlig egal, unter welchem Betriebssystem und mit welchem Texteditor sie bearbeitet werden (was auf Wunsch alle Hilfsmittel des gewohnten Textprogramms für die Arbeit an Lilypond-Dokumenten verfügbar macht).

Intuitive Bedienung

Um nicht unnötig mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen, benutze ich parallel als «musikalischen Notizblock» MuseScore, ein ebenfalls freies (WYSIWYG)-Programm, das sich in seiner aktuellen Version im Funktionsumfang und Satzbild von den aktuellen Versionen von Sibelius und Finale allenfalls marginal unterscheidet (Download und alle nötigen Infos: musescore.org – wo es ebenfalls eine Reihe sehr hilfreicher Einführungsvideos gibt). Abgesehen von allen satztechnischen Manipulationen und weitestgehender Anpassbarkeit aller Partiturdetails, wie sie auch die kommerziellen Programme bieten, erlaubt das freie MuseScore selbstverständlich den Import einer breiten Palette von Formaten – 22 an der Zahl, inklusive einiger proprietärer Formate, dazu eine (experimentelle) Scan-Funktion zum Einlesen von Notentext und Rück-Übersetzung von pdf-Dateien in bearbeitbare/abspielbare Notensatzdateien. Für die Weiterverarbeitung vorgegebener Midi-Dateien (etwa aus dem Petrucci-Project IMSLP oder verwandten Portalen) gibt es also keinen Unterschied zu proprietären Programmen. Der Start gelingt durch den pragmatischen Aufbau und umfangreiche Layout-Vorlagen erfahrungsgemäss ohne allzu viel Schweisstropfen und Frustrationen.

Über das freie Standard-Format .xml ist der Austausch mit Finale-, Sibelius-, Capella-, Forte- oder Ouverture-Benutzern ebenso problemlos, wie es der Austausch dieser proprietären Programme untereinander ist, und der Export in alle üblichen Sound- und Grafik-Formate ist in gleicher Weise möglich wie das bequeme Einspielen per Keyboard – um nur die wichtigsten Details zu nennen.

Was die Klangausgabe (Sequenzer-Funktion) angeht, so unterscheiden sich die Möglichkeiten nicht merklich: Instrumental- und Vokalklänge sind den Notensystemen beliebig zuzuordnen und per Klick zu wechseln, die verwendeten Klangpakete (Soundfonts) sind mit einem Mausklick beliebig austauschbar, alle Klänge sind hinsichtlich Lautstärke, Raumakustik und Intonation nach Belieben zu verändern, für Übezwecke ist ein Metronom automatisch zuschaltbar, Dynamik und alle gängigen Wiederholungszeichen werden ebenso wiedergegeben wie verschiedene rhythmische Inegalisierungen oder Effekte wie Streichertremolos. Die Ausgabe als Midi- oder Audio-Datei bzw. als beliebige Grafik erlaubt dann die nahtlose Weiterbearbeitung mit beliebigen Programmen. Für Sonderwünsche und pädagogische Zwecke steht, wie bei den anderen Programmen auch, eine stetig wachsende Sammlung von Hilfsfunktionen (Plug-ins) zur Verfügung. Für die Bearbeitung auf mehreren Computern oder die Arbeit in Gruppen steht ein Online-Speicher zur Verfügung.

Speziell interessant (z. B. für meine editorische Arbeit) ist jedoch die enge Anbindung an Lilypond: MuseScore-Dateien lassen sich nach Lilypond exportieren und dort weiterverarbeiten, so dass mit vertretbarem Nachbearbeitungsaufwand «der Batzen und das Weggli» zu haben sind: intuitive, unkomplizierte Noteneingabe plus flexible Soundausgabe (MuseScore), anschliessend perfekte Satzqualität (Lilypond).

Dank der freien Lizenz beider Systeme ist es also keine Frage des Geldbeutels, sondern einzig und allein des Interesses, ob man mit Notenschreiben à la MuseScore – Sibelius – Finale – Capella auskommt, oder ob man für hochwertigen Notensatz den intellektuellen Aufwand von Lilypond/Frescobaldi treiben möchte.

Drum prüfe, wer sich ewig bindet …

Eine Gefahr, der nicht allein Sibelius-, Finale- oder Capella-Benutzer ausgesetzt sind, darf abschliessend auf keinen Fall unerwähnt bleiben. Wer durch Copyright «geschützte» Programme benutzt, geht ungewollt das Risiko ein, dass bei einem Ende der Versorgung mit Updates sein Programm nicht mehr installierbar ist. Spätestens nach einem Versionssprung des Betriebssystems ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass ein Update notwendig wird. Fehlt dies, etwa, weil die Herstellerfirma nicht mehr existiert oder die Produktion umgestellt hat, ist eine Installation nicht mehr möglich. Damit sind alle Daten, die mit diesem Programm erstellt wurden, nicht mehr zugänglich: sie können ja logischerweise von anderen Programmen nicht gelesen oder bearbeitet werden. Der gängige Name für diesen Sachverhalt ist Vendor-lock-in (Anbieter-Verkettung). Vendor-lock-in ist alles andere als eine theoretische Gefahr: Es hat mir in der Arbeit mit proprietärer Software mehrfach den irreparablen Verlust ansehnlicher Teile meiner Arbeit beschert, und inzwischen bedrohen die Folgen des Vendor-lock-in weite Bereiche der öffentlichen Verwaltung.

Nun zeigt bereits ein erster kurzer Blick in Wikipedia, dass die Herstellerfirmen der beiden Platzhirsche Sibelius (Avid Technology, Inc./USA) und Finale (Hersteller: MakeMusic/USA) seit etwa 2012 in ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Es gibt also heute keinerlei Garantie dafür, dass die Programme nach durchaus denkbaren Umstrukturierungen oder einem (Teil-)Verkauf weiterentwickelt werden – Notenschreib-Software ist leider bei hohem Entwicklungs-Aufwand ein relativ unrentables Nischenprodukt. Da der Quellcode dieser Programme aber natürlich dem Copyright unterliegt, ist er im negativen Fall unausweichlich verloren.

Doch derart pessimistisch muss man nicht einmal denken: Es genügt schon, künftig auf das Programm eines anderen Herstellers umzusteigen, um nach einiger Zeit bei den eigenen, älteren Partituren vor verschlossenen Türen zu stehen.

Sollten hingegen die Hauptentwickler eines freien Programms ihre Arbeit beenden, so ändert sich – gar nichts. Der Quellcode steht weiterhin auf einer der freien Plattformen bereit und kann von der interessierten Community problemlos aktualisiert und weiterentwickelt werden (was die fast ausnahmslose Regel ist). Für den hypothetischen Fall, dass mit einem Schlag weltweit alles Interesse an einer Software enden sollte, bliebe immer noch die letzte Version des Quellcodes abrufbar, damit ist das Programm prinzipiell jederzeit wiederherzustellen. Ausserdem kann der unverschlüsselte Text freier Notendateien jederzeit von anderen Programmen gelesen oder konvertiert werden.

Conclusio

Es geht mir nun keinesfalls darum, irgendjemanden zu restriktionsfreier Software zu «bekehren» – was hätte ich auch davon? Ich bin lediglich der Auffassung, dass zu jeder mündigen Entscheidung die Kenntnis aller wesentlichen Faktoren gehört. Der Blick durch die Werbebrille der Industrie ist da im besten Falle eine der möglichen Perspektiven, und begeisterte Empfehlungen von Kollegen sagen mehr über deren Bedürfnisse aus als über die eigenen.

Aus den dargestellten Sachverhalten ergeben sich aber einige Konsequenzen und Überlegungen:

- Wer als Anfänger auf der Suche nach einem geeigneten Notenschreibprogramm (nicht: Notensatzprogramm!) ist, sollte es vernünftigerweise zunächst mit dem freien MuseScore versuchen (das auch, anders als die proprietären Schwesterprogramme, für alle gängigen Betriebssysteme erhältlich ist). Eventuell sollte er für eigentlichen Noten-Satz das Gespann MuseScore und Lilypond/Frescobaldi hin und wieder ausprobieren. Sollte er dann tatsächlich noch für ihn wichtige Funktionen vermissen, steht ihm der Griff zu proprietären Lösungen immer noch frei. Aber er weiss in diesem Falle sehr viel genauer, was er will und braucht. Und er hat die Sicherheit, später jederzeit auf seine bereits erstellten Dokumente zugreifen zu können.

- Es bleibt natürlich jedermann unbenommen, sich ein prestigeträchtiges Kaufprogramm anzuschaffen und sich an einer aufwendig animierten, durchgestylten Bedienungsoberfläche zu erfreuen. Wer allerdings mit Schülern, Studenten, Kursteilnehmern oder anderen Lernenden arbeitet, muss sich die Frage gefallen lassen, ob er es verantworten kann, durch die Verpflichtung zu teurer kommerzieller Software unwillkürlich soziale Selektion zu betreiben, während faktisch gleichwertige freie Lösungen zur Verfügung stehen. Ist es zudem korrekt, Schüler oder Studenten durch die Entscheidung für ein Kaufprogramm in die dauernde Abhängigkeit von kostenpflichtigen Updates zu führen, ohne die ihnen über kurz oder lang der Zugriff auf die eigenen Arbeiten versperrt wäre?

- Wäre der Grund für die Favorisierung kommerzieller Programme die beliebte Formel «Das machen eben alle!» (neudeutsch: «Das ist halt der Standard!») oder, schlimmer: die Unkenntnis von Alternativen, so spräche dies für alles andere als für Sorgfalt und Berufsethos …

Voilà: Die Informationen liegen auf der Strasse (des Internets). «Tolle lege» – «Nimm und lies!», sagt Augustinus.

Moderner gesagt: Googelt und informiert euch!

Kontakt: joerg.fiedler@bluewin.ch

Vertiefende Informationen