Christoph Müller übernimmt Klosters Music

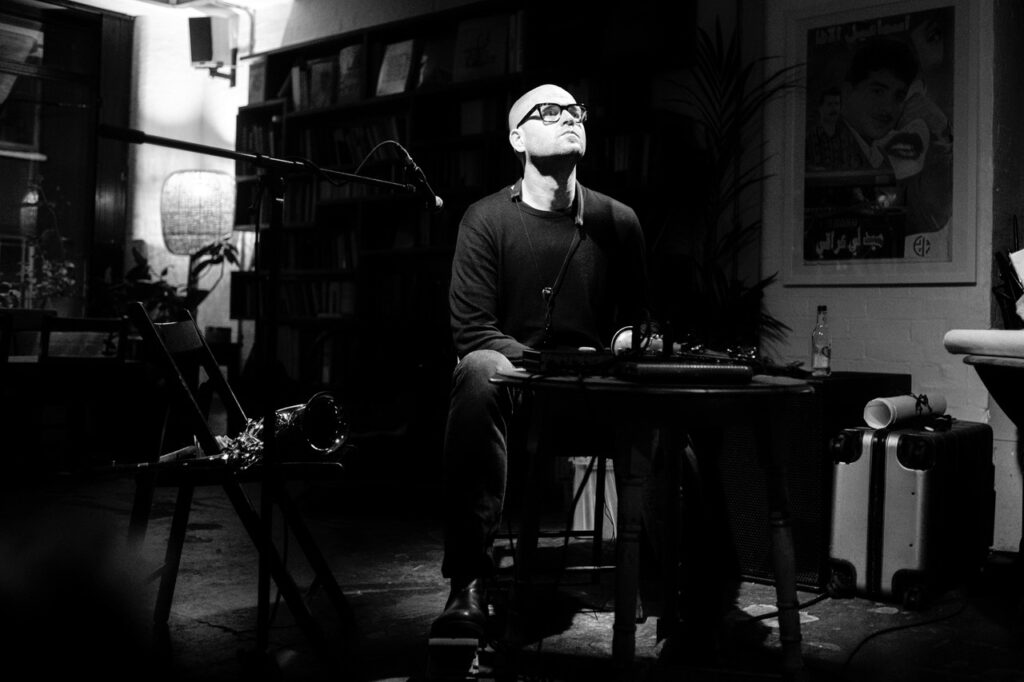

Der Basler Kulturmanager Christoph Müller wird Künstlerischer Leiter von Klosters Music. Er folgt in dem Amt auf David Whelton.

Müller übernimmt die Funktion beim bündnerischen Festival am 1. November 2026. Er tritt die Nachfolge von David Whelton an, der sich mit der kommenden Festivalausgabe (31. Juli – 9. August 2026) als künstlerischer Leiter verabschiedet. Ab 2027 wird Müller im Rahmen von Klosters Music mit dem «Klosters Fine Violin Summit» ein zusätzliches Projekt lancieren, das Musik und Geigenbaukunst verbindet. Das von ihm neu geplante Projekt hat auch mit Müllers Tätigkeit als Vizepräsident der Schweizer Stradivari-Stiftung Habisreutinger-Huggler-Coray, der bedeutendsten Schweizer Institution für den Erhalt und die Vergabe von historischen Streichinstrumenten, zu tun.

Veranstalterin von Klosters Music ist die Stiftung Kunst & Musik, Klosters. Mit der Gründung der Stiftung und dem gleichnamigen Förderverein wurde im Frühjahr 2019 eine Basis geschaffen, um ein kulturelles Angebot zu entwickeln. Die Stiftung wird zukünftig in den Bereichen Kunst und Musik in Klosters, im Prättigau und darüber hinaus verschiedene Stilrichtungen und Formate realisieren.

Müller hat von 2002 bis 2024 das Gstaad Menuhin Festival geleitet. Er übernimmt 2026 auch die künstlerische Leitung der Settimane Musicali Ascona. Der 1970 geborene Kulturmanager ist ausgebildeter Cellist und war ab 1996 in verschiedenen Funktionen für das Kammerorchester Basel tätig. Seit 2011 ist er der künstlerische Delegierte und Konzertmanager des Orchesters.