Zweifler nicht Värslischmied

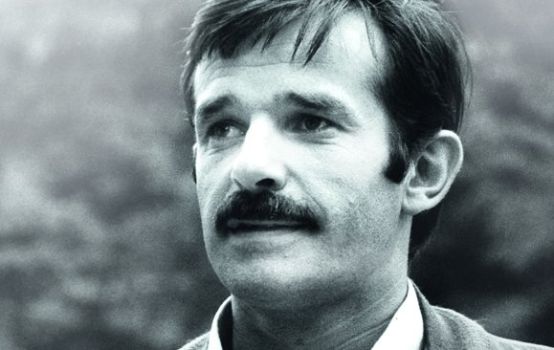

Eine Biografie zeigt Hintergründe und unbekannte Seiten von Mani Matter.

Da sitzen sie: die Gymnasiasten Phil, Bendicht, Alex und Dani in einem Lokal in der Berner Altstadt. Genervt von der Omnipräsenz des Troubadours in den Deutschvorträgen und der scheinbar politischen Belanglosigkeit seiner Texte haben sie eben beschlossen, das nächste Konzert im Bierhübeli zu stören. Als es schliesslich soweit ist, kommt aber alles anders; die Jungs schweigen, irgendwie hat sie dieser Mann, wie er da vorne mit seiner Gitarre steht, nun doch beeindruckt.

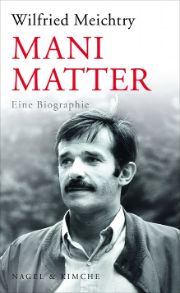

Diese Szene schildert der Historiker und Schriftsteller Wilfried Meichtry in der neu erschienenen Biografie über Mani Matter (1936–1972). Schon zu Lebzeiten war der Berner Troubadour ein Idol. Heute, 40 Jahre nach seinem Unfalltod, ist die Popularität ungebrochen: Seine Lieder sind längst Volksgut geworden. Weniger bekannt war bislang die Person dahinter, Mani Matter selbst.

In einer spannenden Sprache schreibt sich Meichtry durch Matters Leben und zeigt einen Mann, der mehr war als ein «Värslischmied»: Familienvater, Philosoph, Politiker, Rechtskonsulent, Kunstliebhaber, Schauspieler und vieles mehr. Besser als in der ebenfalls von Meichtry für das Schweizerische Nationalmuseum konzipierten Ausstellung schafft es der Autor, die Person Matter dem Lesenden näherzubringen und auch unbekannte Aspekte aufzugreifen: das abgebrochene Germanistik-Studium etwa, den passionierten Schach- und Boulespieler, den schlechten Verlierer.

Während die Persönlichkeit Matters in ihrer beeindruckenden Vielseitigkeit erfahrbar wird, bleiben die Liedtexte abwesend – eine Parallele zur Zürcher Ausstellung, die es ebenfalls verpasst hat, zu zeigen, wie genial und tiefgründig Mani Matters Chansons eigentlich sind. In seiner spielerischen Sprache ist kein Wort zufällig gewählt, die Texte sind intensiver Arbeit entwachsen. Zudem ist es schade, dass Meichtry auf genaue Quellenangaben der zahlreichen Zitate verzichtet, und so eine genauere Kontextualisierung verunmöglicht.

Nichts desto trotz beschreibt der Autor einen Mann, der Zeit seines kurzen Lebens immer wieder gezweifelt hat, sich nie sicher war, ob er nun Akademiker oder doch Chansonnier werden sollte. Ein Mann, der das Rampenlicht nie geliebt hat. Mit der Biografie will Meichtry nicht zuletzt eines verhindern: dass Mani Matter auf einen Sockel gehoben wird. Das gelingt ihm auf überzeugende Art und Weise.

Wilfried Meichtry, Mani Matter. Eine Biographie, 308 S., CHF 34.90, Nagel & Kimche, München 2013, ISBN 978-3-312-00559-8