Die diesjährigen, nämlich 45. Wittener Tage für neue Kammermusik fanden vom 26.bis 28. April statt. Seit 24 Jahren werden sie vom WDR-Redaktor Harry Vogt geleitet – sein langjähriger Vorgänger in gleicher Position war Wilfried Brennecke; er ist im vergangenen Sommer verstorben. Mit grosser Spannung erwartete man die Uraufführung des im Auftrag des WDR (Westdeutscher Rundfunk Köln) und des Lucerne Festivals entstandenen Violinkonzerts von Dieter Ammann, das den krönenden Schlusspunkt des letzten der sechs Hauptkonzerte darstellte. Die Solistin Carolin Widmann und das WDR-Sinfonieorchester spielten unter der Leitung von Emilio Pomàrico. Kaum hörbar begann das Werk ohne Bogen, einmal gezupft, einmal auf dem Griffbrett getippt und noch einmal gezupft, verheissungsvoll unkonventionell. Es begab sich aber nur allzu schnell in die von berühmten klassisch-romantischen Violinkonzerten vorgeprägte Grammatik der schönen Melodik, die von Läufen und vor allem von Akkordbrechungen unterbrochen wird, wobei manches, ja allzu vieles im Orchesterklang unterging, woran weder der hervorragende Dirigent noch die Intensität der Solistin Schuld trugen. Es ist ein virtuoses Konzert, 24 Minuten lang, gegen Ende mit einer grossen Kadenz voller Trillerwerk und darum gelegten Akkordbrechungen.

Orchester- statt Kammermusik

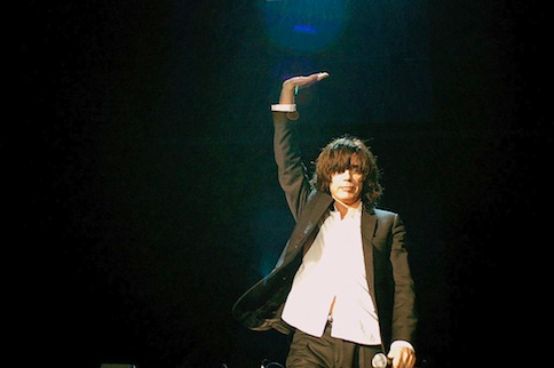

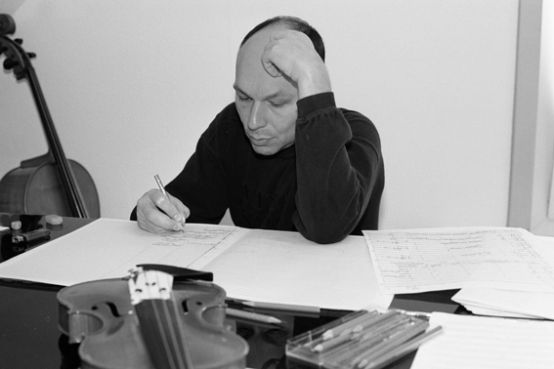

Die zuvor gehörte Kammermusik von Ammann vermochte wesentlich mehr zu überzeugen: sein zweites Streichquartett, das sogenannte Distanzenquartett, vom französischen Quatuor Diotima hinreissend gespielt, das Piece for Cello mit dem programmatischen Untertitel «Imagination against numbers» und vor allem das zehn Minuten dauernde Flöten-Klarinetten-Duett Cute, ein geradezu meisterliches Stück zeitgenössischer Klangentwicklung, das von Martin Fahlenbock und Shizuyo Oka vom ensemble recherche auch meisterlich wiedergegeben wurde. Kernergebnis des musikalisch illustrierten öffentlichen Interviews: Ammann, geboren 1962 in Aarau, der als Rockmusiker und Jazzer aufgewachsen ist, lehnt es ab, ein Werk von Anfang an ganzheitlich zu disponieren, vielmehr arbeitet er sich Note um Note, Idee um Idee weiter voran, jederzeit für alle Möglichkeiten offen. Das bekommt einem lebhaften Duett überaus gut, einem gross angelegten Orchesterstück wohl weniger. Der Auftritt des grossen WDR-Sinfonieorchesters, unter Verstoss gegen das Leitthema Kammermusik, war so etwas wie eine kleine Finanzdemonstration, die zeigen sollte, dass der WDR das Festival weiterführt und beibehalten wird, obwohl die Stadt Witten pleite ist und nichts mehr an die Kosten beitragen kann.

Unerwartete Sound-Experimente überzeugen

Die Konzerteröffnung mit den ungemein witzigen, auf eine Art Vogelgezwitscher reduzierten und insofern die Subtilität eines Anton Webern erreichenden Variationen für 23 Instrumente, genannt Quickly, ein Spätwerk (1994) des 1996 verstorbenen Niccolò Castiglioni, war allerdings eher kammerorchestral; und auch Si l’essence et sans fard von Julien Jamet ist im Satz ausserordentlich ausgespart, im Sinne seines Lehrers Pesson barockisierend idyllisch, sehr eigen in seiner Beschaulichkeit, während Vykintas Baltakas in saxordionphonics für Saxofon (Marcus Weiss), Akkordeon (Teodoro Anzellotti) und Orchester mit mächtigem Blechstaccato in metrischen Verschiebungen auffährt, doch dann die Blöcke in transparente Stücke zerlegt.

Im Übrigen war unter den insgesamt 15 Uraufführungen, zum grössten Teil Auftragskompositionen verschiedener Institutionen, wenig, das man als gelungen bezeichnen dürfte. Aber neben einem sehr virtuosen früheren Trio (1998, Klarinette-Cello-Klavier) von Georges Aperghis haben zwei Neulinge sehr überzeugt: der 25-jährige Türke Emre Sihan Kaleli mit seinen Seventeen Thoughts on a Chamber Concerto, in denen er die zwölf Instrumente in einen dichten, sehr bewegten, harfenartigen Sound versetzt, und der 37-jährige Ungar Márton Illés, der ein Klarinetten-Cello-Klavier-Trio mit einem um einen Viertelton tieferen Keyboard im Klang unheimlich bereichert und zu spannungsvollen Steigerungen führt. Der Amerikaner Ming Tsao, Musiker und Musikwissenschafter, der heute in Göteborg lebt, hat – was bis heute noch keiner versucht hat – Stockhausens Plus Minus von 1963 voll ausgearbeitet und nach den originalen Formeln mit viel Fantasie, Klangsinn und einem Hang zu geistreichen Überraschungen in überzeugender Art eine halbstündige Musik produziert.

Dass die Japaner die Aspekte des Klangs besonders pflegen, ist nicht neu. Was die 43-jährige Misato Mochizuki in outrenoir versucht hat, das «jenseitige Schwarz» des Malers Pierre Soulages durch eine Studie in leiser Tiefe musikalisch anzugehen, ist ehrenvoll gescheitert: Langeweile macht sich breit. Und dasselbe geschieht, in anderer Weise, in den Sombras von Alberto Posadas, komponiert für Sopran (Sarah Maria Sun), Klarinette (Carl Rosman) und Streichquartett (Quatuor Diotima) in fünf ineinander übergehenden Besetzungen (Text Cioran) mit 66 Minuten Dauer, der Gesang immer in allerhöchsten Höhen.

Trotz des Geldmangels lieferte die Stadt einen wertvollen Beitrag mit öffentlichen Kleinveranstaltungen an verschiedensten Orten, die sie Wittendrin nannte: mit einem interaktiven Selbstspielklavier in einer Tramhalle (Peter Ablinger), mit Türen ins Nichts, die bei Öffnung klingen (Tür zu, es rauscht! von Erwin Stache), mit Klang-TÜV/Musikverkauf aus Haushaltsauflösungen (Matthias Kaul), Retrouvailles (zwei Bekannte treffen sich auf der Strasse, präzise gespielt von Richard Dubelski und Christian Dierstein) und einem grossen Umzug inklusive Strassenbahn (Beiläufige Stücke: Mauersegler von Manos Tsangaris in der Regie des Autors). Mit solchen kleineren und grösseren Aktionen wird die Stadtbevölkerung auf das wichtige und bereits traditionsreiche Ereignis aufmerksam gemacht. So sind die Konzerte mehr oder weniger ausverkauft, wobei freilich die auswärtigen Besucher den Grossteil ausmachen.