Bei der Führung durch Oh Yeah! Popmusik in der Schweiz rät Popchronist Sam Mumenthaler: «Kopfhörer einstöppseln und zuhören, unbedingt.» Denn die Ausstellung im Museum für Kommunikation in Bern erschliesst sich dem Besucher nicht zuletzt dank umfangreichen Audiodokumenten – die Macher haben nahezu 420 Minuten an Hörmaterial zusammengetragen. An zahlreichen Stationen lässt sich in die Popgeschichte eintauchen. Man kann vergessenen Schweizer Singleperlen wie Honolulu Rock (1960) von den Honolulu Girls oder Be Bop A Lula (1963) von Les Faux Frères aus der Romandie lauschen. Oder den Kommentaren von Radiomoderator François Mürner – Spitzname: FM – folgen, der bei seinen Einspielungen unter anderem darauf besteht, dass der Pop der Neunzigerjahre besonders kreativ gewesen sei.

Hörbar machen

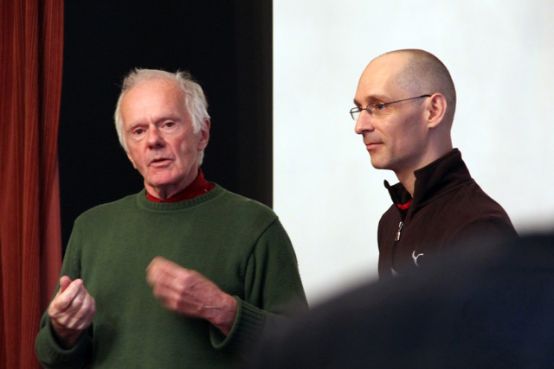

Die auf zwei Räume und über 350 Quadratmeter verteilte Schau wartet nicht zuletzt mit Originalobjekten auf. So begegnet man einem Verstärker von Jimi Hendrix, Hazy Osterwalds Trompete mit Namen «Susy» oder einer blutbeschmutzten Setlist von Züri West. Mumenthaler, bis 1986 Schlagzeuger bei den Berner Mundartrockern, erinnert sich an die Begleitumstände: «Bei einem Konzert in Schaffhausen sprang Sänger Kuno Lauener hoch, stiess an die tiefe Decke, holte sich einen Schwartenriss und musste kurz ins Spital.» Das Ziel der zwei Kuratoren, Kurt Stadelmann und Sam Mumenthaler, war es jedoch nicht, bloss unzählige Memorabilien zusammenzutragen, sondern sie wollten den Pop, Rock und Punk ins Zentrum stellen. Anders als die im vergangenen Jahr vom Basler Museum für Musik präsentierte Sonderschau pop@basel (siehe SMZ 12/2013, S. 26) ist der Blickwinkel in Bern nicht lokal, sondern national – und überaus breit. «Wir wollten keine Ausstellung zu irgendwelchen Stars machen», betont Stadelmann. Oh Yeah! Popmusik in der Schweiz lebe vielmehr vom Sound und den gezeigten Videoclips. «Wir möchten Emotionen auslösen.»

Die Frage, wie man Musik zeige, habe sich bei den Vorbereitungen als grösste Herausforderung herausgeschält, sagt Mumenthaler. Die technische Lösung, dass ein Besucher seinen Kopfhörer bloss einzustöppseln und nicht erst einen Startknopf zu drücken braucht, war auf dem Markt nicht aufzutreiben. Das Museum für Kommunikation hat es trotzdem hinbekommen.

Vor zwanzig Jahren wäre eine derartige Schau noch nicht machbar gewesen, ist sich Stadelmann sicher. Wohl auch, weil sich die Medien bis weit in die Achtzigerjahre kaum je seriös mit dem Thema Pop auseinandersetzten. Als vor 30 Jahren die Privatradios in der Schweiz entstanden und sowohl DRS3 als auch sein Westschweizer Pendant, Couleur 3, gegründet wurden, kam frischer Wind auf. Dies führte zu einer Professionalisierung der Musikszene – und zwar auf sämtlichen Ebenen. Ein Brief, wie ihn die Honolulu Girls, die erste Girl Group der Schweiz, noch 1960 aufsetzten, wäre 25 Jahre später nicht mehr denkbar gewesen: Die vier Baslerinnen fragten – und das schier untertänig – beim Radiostudio ihrer Heimatstadt an, ob sie denn wohl einmal beim Sender spielen könnten.

Akzente setzen

Weil das Thema Pop schier unermesslich ist, galt es, auszuwählen und Akzente zu setzen. «Wir stellten im Voraus bewusst keine Thesen auf», sagt Mumenthaler. Solche hätten sich zwar im Verlaufe der Vorbereitungen ergeben, wurden aber nie in den Vordergrund gerückt. Auch auf den Blickwinkel der Musiker hat man verzichtet. «Wir wollen nicht vermitteln, wie ein Popsong entsteht, sondern ihn historisch aufarbeiten.» Weil ein bisschen Lokalkolorit sein darf, widmet sich Oh Yeah! Popmusik in der Schweiz auch der Berner Szene. Während Mani Matter bei den Anhängern des Rocks lange einen schweren Stand hatte, wusste Polo Hofer die Anschubhilfe der Zürcher Minstrels und ihres Hits Grüezi wohl, Frau Stirnimaa zu nutzen: Es gelang ihm, die Mundart im Rock salonfähig zu machen. Von dieser Pionierarbeit profitierten und profitieren nachfolgende Künstler wie Stiller Has, Patent Ochsner oder Gölä.

Aber egal, ob in Bern, Zürich oder Basel: «Pop hat mit Jugend zu tun. Man redet nicht über Songs, man macht sie», sagt Mumenthaler. Inzwischen ist Pop natürlich längst nicht mehr nur Vorrecht der Jugend. Das lässt sich etwa daran ablesen, dass ein Kuno Lauener bereits seit 1984 im Geschäft ist und Stephane Eicher gar noch vier Jahre länger. Oh Yeah! Popmusik in der Schweiz wertet nicht. Musikalische Leichtgewichte wie DJ Bobo oder Peter, Sue & Marc finden sich einträchtig neben Yello oder den Young Gods, die zu den wenigen bahnbrechenden Popkünstlern gehören, die unser Land bis dato hervorgebracht hat. Die Ausstellung verhehlt nicht, dass die Schweiz ein Hort der Kopisten ist. Trends werden hierzulande nicht geschaffen, man importiert sie.

Selber wühlen

Auf eine eingehende Betrachtung der letzten 15 Musikjahre wird verzichtet. Grund dafür sei die mangelnde Distanz, sagen die beiden Ausstellungsmacher. Stattdessen beschränkt man sich auf 42 Musikvideos aus dieser Zeit, von King Pepe bis Heidi Happy. Der Besucher soll sich selbst ein Bild machen. Oh Yeah! Popmusik in der Schweiz kommt einem wohl sortierten Fundus gleich, in dem man nach Lust und Laune wühlen darf. Goldene Schallplatten, Musikmagazine und Konzertplakate lassen die Vergangenheit aufflackern. Man entdeckt, sieht und hört – und aus der geplanten Besuchsstunde werden im Nu deren drei. Nach 60 Jahren mag der Pop seine subversive Kraft eingebüsst und an gesellschaftlicher Relevanz verloren haben, er fasziniert aber weiterhin. Oder wie sagt doch François Mürner? «Popkultur ist einfach sexy.»

Die Ausstellung ist noch bis zum 19. Juli zu sehen, jeweils dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Wie das Museum am 4. Juni mitteilt, wird Oh Yeah! bis zum 30. August 2015 verlängert. Grund dafür sei der ausserordentliche Erfolg dieser Ausstellung.

www.mfk.ch