Die Ordnungszahl «erste» sagt es: Der Kulturgipfel soll zu einem regelmässigen, wohl jährlichen Anlass werden, bei dem kulturinteressierte und kulturpolitisch versierte Personen aus Politik, Kunst, Wirtschaft, Kulturmanagement und Behörden die Kulturpolitik unseres Landes erörtern. Der Auftakt in der Berner Kunsthalle stand unter der Schirmherrschaft von Bundesrat Alain Berset und wurde getragen von SRG SSR, Pro Helvetia und Loterie Romande. Begrüsst wurden die Anwesenden durch die Co-Präsidenten der Parlamentarischen Gruppe Kultur, die Nationalräte Jean-François Steiert und Kurt Fluri. Letzterer führte aus, kurz vor Ablauf der Vernehmlassungsfrist zur Kulturbotschaft 2016–2019 könne es nicht darum gehen, die darin vorgeschlagenen Massnahmen dazulegen. Der Begriff «Nationale Kulturpolitik» habe aber verschiedentlich zu Stirnrunzeln geführt, da ja die Kulturförderung in der Schweiz vor allem eine kantonale und kommunale Aufgabe sei.

Politische Kultur ist auch Kulturpolitik

Bei der Überleitung zum Referat von Bundesrat Alain Berset sprach der Moderator Eric Facon versehentlich von «culture politique» (politischer Kultur) anstelle von «politique culturelle» (Kulturpolitik), ein Versprecher, den Bundesrat Berset aufnahm und in den Raum stellte, das gehöre vermutlich zusammen. In seinem Referat wurde diese Annahme untermauert.

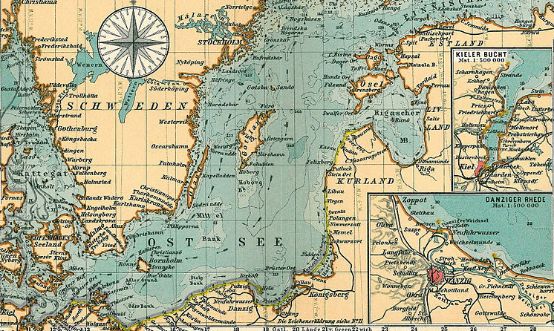

Ein Kulturgipfel – er dachte wohl eher grundsätzlich an ein Nachdenken über Kultur als an diesen Anlass in filzausgeschlagenen Räumen – sei so gefährlich wie Bergsteigen. Stolpersteine könnten auftauchen, Gletscherspalten sich öffnen. Der Kulturminister zitierte Alphonse Daudets Romanfigur Tartarin de Tarascon, der sich auf seiner Schweizerreise vor den Gletscherspalten fürchtete, worauf man ihn beschwichtigte, die Spalten seien mit weichem Schnee ausgepolstert und ein Hotelportier warte in der Tiefe nur darauf, einem das Gepäck abzunehmen. «Nicht nur Tartarin und viele ausländische Beobachter staunen über unser Land und über unsere Abgründe, die oft gar keine sind. Wir sind selber manchmal etwas verwirrt über die Vielfalt der Schweiz oder deren Widersprüchlichkeit, die ja auch eine Facette der Vielfalt ist.» In dieser Vielfalt, aber auch angesichts des Auseinanderdriftens von Szenen und Gruppen sei ein Konsens zum Stellenwert der Kultur und der Mehrsprachigkeit wichtig.

Bei der Mehrsprachigkeit sind Kulturpolitik und politische Kultur besonders eng verbunden. Das Erlernen einer anderen Landessprache hat auch eine kulturelle Dimension, eröffnet den Zugang zur Kultur der anderen. Angesichts der Abkehr vom Frühfranzösisch in einigen Kantonen und der Favorisierung des Englischen betonte Berset: «Wenn wir die Sprachenfrage nicht mehr ernst nehmen, schwächen wir die Schweiz von innen.» Muss hier die nationale Kulturpolitik eingreifen, weil die politische Kultur, gemeinsam ausgehandelte Bildungsziele auch umzusetzen, abhanden kommt? Die Förderung von Schüleraustauschen über die Sprachgrenzen hinweg und von literarischen Übersetzungen sind jedenfalls wichtige Bestandteile der neuen Kulturbotschaft. (Neben dem Fremdsprachenunterricht wäre hier auch an die immer noch ausstehende Umsetzung des neuen Verfassungsartikels zur musikalischen Bildung insbesondere im Bereich der Schulmusik zu denken.)

«Wenn Kompromisse unvermittelt aufgekündigt werden, wird die Politik unberechenbar. Damit verliert die Schweiz eine ihrer grössten Stärken», führte Berset weiter aus. Föderalismus funktioniere nur, wenn jeder Kanton auch seine Verantwortung gegenüber der Schweiz als Ganzes wahrnehme. Nur aus der Kenntnis des eigenen und des anderen erwachse kulturelle Identität. Eine kohärente nationale Kulturpolitik könne nicht darin bestehen, eine nationale Kultur schaffen zu wollen, sondern bedeute die gemeinsame Anstrengung, die kulturelle Vielfalt zu stützen. Ohne vielfältige kulturelle Identitäten fallen wir unweigerlich in die etwas einfältige Haltung der Verteidigung einer Identität.

In der abschliessenden Podiumsdiskussion hatte es Gesprächsleiter Roger de Weck, Generaldirektor der SRG SSR, schwer, brennende Anliegen und Reibungsflächen aufzuspüren. Dazu sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Bundesrat Berset, Brigitte Häberli, Ständerätin und Vizepräsidentin der Kommissionen für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerates (WBK-S), Karin Niederberger, Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbands, Pedro Lenz, Schriftsteller und Walter Kielholz, Verwaltungsratspräsident der Swiss Re, wohl einfach in zu unterschiedlichen Gebieten tätig.

Pedro Lenz, der pro Jahr rund 200 Lesungen absolviert und Gemeindebibliotheken und Vereinslokale vom Boden- bis zum Genfersee kennt, meinte, diese kleinräumigen Strukturen seien unglaublich stark und gut verankert. Glücklicherweise! Die nationale Kulturpolitik braucht sie. Gletscherspalten öffnen sich erst, wenn sie sich nicht mehr als Teil eines Ganzen begreifen.