Die Beiträge zur Krise bei der Schweizer Musikzeitung in der Oktober-Nummer haben viele Leserinnen und Leser zu Stellungnahmen animiert. Wir veröffentlichen hier die Briefe und Nachrichten in chronologischer Reihenfolge.

Die Briefe in französischer Sprache finden Sie hier.

28. November

Die Delegierten des Vereins Schweizer Musikzeitung übergeben die Herausgabe der Schweizer Musikzeitung per 1. Januar 2015 an die NZZ Fachmedien AG. Weitere Details dazu finden Sie hier.

Als Hobby-Cellist und neu Pensionierter vertrete ich sicher nicht die Mehrzahl der Leserschaft.

Ich erhalte die SMZ wohl als Mitglied der SMG.

Sie hat mein Verständnis für die Abläufe und die Zusammenhänge des Kulturbetriebs verbessert. Ich glaube, wenn diese Informationen nicht mehr in Papierform gestreut werden, geht den Kulturschaffenden sehr viel verloren. Gerade in meiner Generation gibt es viele, die zwar mit der Informatik umgehen können, manchmal nur minimal, die aber nie auf die Idee kommen würden, sich diese Informationen im Netz zu suchen. Alle diese Sympathisanten und ihre Ausstrahlung auf jüngere Generationen würden Euch nach und nach verloren gehen. Das Resultat wäre abnehmendes Interesse an der Musik und an den Problemen und Möglichkeiten, abnehmende Kenntnis von Veranstaltungen und damit weniger Besucher, bis nur noch ein Kern übrig bleibt, der den ganzen Betrieb nicht allein tragen kann und immer elitärer wird. – Dann ist es fast zu spät.

Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Abonnenten nicht bereit sind, für diese Zeitschrift in ihrer gegenwärtigen Form etwas mehr zu bezahlen.

Ueli Heiniger, St.Gallen

27. November

Als seit 30 Jahren im Ausland lebender Schweizer Komponist möchte ich doch hoffen, dass die verschiedenen Musikverbände sich aufraffen werden, die einzige Fachzeitschrift im Land entsprechend finanziell zu unterstützen, um ihr eine vernünftige Basis zu garantieren. Für uns im Ausland lebende Musiker ist Ihre geschätzte Zeitung oft der einzig informative Kontakt mit der Schweizer Musikszene.

Thomas Fortmann, Arcidosso (I)

28. Oktober

Redaktion. Nach einer Sitzung des Vorstandes mit einigen Präsidentinnen und Präsidenten der Mitgliederverbände konkretisieren sich die Pläne, damit die Schweizer Musikzeitung auch weiterhin gedruckt erscheinen kann. Noch hängt aber einiges in der Luft. Die ausserordentliche Delegiertenversammlung wird am 28.11. abschliessend entscheiden.

- Foto: SMZ

27. Oktober

Die SMZ ist gerade in Druckform ein für Musiker zentrales Informationsorgan, das sich mit der Dissonance bestens ergänzt.

Ein Zurückfahren der SMZ auf ein ausschliessliches Online-Format wird Musiker-Interessen nicht gerecht und grenzt die Menge der Menschen, die durch die SMZ erreicht werden, auf höchst unglückliche Weise ein, denn die Druckversion liegt in Musikschulen und -Hochschulen aus und lädt zum Blättern ein. Für die Online-Version müsste man bewusst auf die Seite gehen, und das werden viele, die einfach mal so in die Zeitung hineinlesen, nicht tun. Damit schränkt sich die Verbreitung der SMZ-Inhalte auf drastische Weise ein und wird so auch für Anzeigenkunden uninteressanter.

Darum plädiere ich für eine Weiterführung der Printversion.

Burkhard Kinzler, Professor an der ZHdK

Ich fände es sehr schade, wenn die Schweizer Musikzeitung von der Bildfläche verschwinden würde!

Warum sollte die Musikzeitung nicht etwas kosten?

Das wäre mir lieber als eine online-Ausgabe, die ich wahrscheinliche nicht lesen würde.

Aline Du Pasquier, Basel

22. Oktober

Web ist vielleicht die halbe Stimme

Social media. Das papierlose Büro. Intranet. Blog. Aber kennen Sie auch Spam? Oder Shitstorm? Das papierlose Büro ist unmöglich. 90 Prozent der E-Mails sind ärgerliche Spam. Ein zunehmender Anteil im Netz ist Shitstorm, Eskalation, Entrüstung. Wir hangen an der elektronischen Nadel, und die tägliche Dosis Computer ruft vielerorts bereits nach Alternativen.

Wenn Sie in der Suchmaschine «Schweizer Musikzeitung» tippen, bekommen sie ungefähr 27‘600 Ergebnisse. Geben Sie «Musikverlag» ein, sind es ungefähr 406‘000. Das heisst für mich: Im Web verlieren echte Informationen zunehmend an Wert. Wahrscheinlich werden wir durch die Digitalisierung in Zukunft ahnungsloser sein als heute. Vielleicht kehren wir in 20, 30 Jahren zu dem Stadium zurück, das bis zum Aufstieg der Zeitungen im 17. Jahrhundert herrschte: dem der öffentlichen Ahnungslosigkeit. Wollen wir das? Wollen das die Schweizer Musikverbände wirklich? Die Musikerinnen und Musiker? Die Verlegerinnen und Verleger? Die Forscherinnen und Forscher? Die Musikschulen?

Es braucht im modernen Diesseits beides: Online und Print – je mit der Nutzung der eigenen Stärke. Eine reine Web-Lösung führt ins virtuelle Jenseits.

Erich Herger, Altdorf, Redaktor des Mülirad-Verlags, Lehrbeauftragter der Universität Fribourg, Departement für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung

Über die beiden Musikpublizistinnen Sibylle Ehrismann und Dr. Verena Naegele bin ich vor etwa fünf Jahren auf die SMZ aufmerksam gemacht worden. Seither lese ich jede Ausgabe immer wieder mit neugierigem Interesse, grosser Hochachtung vor dem Niveau der Hintergrundartikel und höchster Bewunderung – um nicht zu sagen Neid – für die Vielfältigkeit im Engagement für das Musikleben in der Schweiz. Chapeau!

Vor allem auf langen Zugreisen ist mir die Printausgabe stets informative Begleiterin. In vielen Archiven und Bibliotheken im In-und Ausland begegnet sie mir wie fast ein Stück Heimat. Und ausgerechnet das will man im Handstreich aufgeben? Auf welchem Niveau wird hier gejammert und warum? Alle Zahlen sprechen das Gegenteil, jeder renommierte Verlag würde Sie darum beneiden!

Die Printausgabe aufzugeben wäre wie das Fundament eines Hauses einzureissen oder nur noch Musik aus der Konserve zu hören. Natürlich geht im Mediensektor nichts mehr ohne «online», die Geschäftsfelder müssen ausgeweitet werden und orientieren sich zuweilen in sehr unterschiedliche Richtungen, aber dahinter stehen weiter die haptischen Produkte, die Printausgaben als «Brands» sind strategisch überlebensnotwendig. Denken Sie nur an die deutsche Wochenzeitung DIE ZEIT, die in andere Sparten expandiert und von Kulturreisen bis Akademie, von Kunst bis Schülercampus ein diversifiziertes Angebot hat. Auch in der Schweiz fanden regelmässige Veranstaltungen statt, so im Theater Basel bei der «RedeZEIT» mit honorablen Gästen wie Micheline Calmy-Rey, Josef Ackermann oder Carla del Ponte. ABER: ohne das Brand DIE ZEIT dahinter, hätten solche Angebote nicht die geringste Chance auf dem Markt. Die SMZ sollte daher diese Basis, ihre Geschichte, ihre Marke nicht leichtfertig aufgeben.

Auch ist die Rezeption in online-Ausgaben komplett anders als die in Printmedien, das weiss man längst und man hat die Inhalte ja auch daran angepasst: für schnelle Information mag das gut sein, aber fundierte Hintergrundartikel werden online kaum vertieft wahrgenommen oder zu Ende gelesen, darum wohl auch überhaupt kaum online publiziert. Gerade darüber sollte man sich mehr Sorgen machen, dass nämlich mit der Printausgabe auch wertvolle Inhalte verloren gehen. Von den Arbeitsplätzen, die daran hängen, ganz zu schweigen …

Dr. Gudrun Föttinger, stellvertretende Direktorin des Richard Wagner Museums in Bayreuth (D)

21. Oktober

Die Schweizer Musikzeitung ist für mich als Musikpublizistin die zentrale Informationsquelle über das Schweizer Musikleben. Sie ist gut redigiert, übersichtlich, und bringt interessante Themen. Eine Online-Ausgabe braucht es heutzutage neben dem Printmittel, das ist klar. Wer jedoch ganz ins Netz abtaucht, verliert sich im Dschungel der Informationen. Ich bin öfter im Ausland für Recherchen, in grossen Musikarchiven und Bibliotheken. Dort sehe ich immer auch die Schweizer Musikzeitung aufliegen, sie ist unübersehbar präsent und mit ihr die Schweizer Musikszene. Es ist schwer zu verstehen, wie die grossen Schweizer Musikverbände, die sich zu dieser informativen gemeinsamen Zeitung durchgerungen haben, den Repräsentationswert dieses Printmittels derart unterschätzen.

Sibylle Ehrismann, Rombach

Hiermit melde ich mich in der Hoffnung, dass man eine Lösung finden kann, um die Schweizer Musikzeitung weiter erhalten zu können. Das Kulturerbe eines Landes ist unendlich schwer ins Leben zu rufen, jedoch augenblicklich zu löschen. Mit vielen Grüssen und Bewunderung für die Qualität dieser Musikzeitung.

Violeta Dinescu, Universität Oldenburg, Fakultät III, Institut für Musik

Ich bin sehr betrübt, dass es um die SMZ so schlecht steht. Dass die Verbände sich bislang nicht zusammenraufen konnten, um die gemeinsame Plattform, die sie in der SMZ haben, zu retten, ist ja – gelinde formuliert – sehr traurig und an sich verwerflich; zumal die Musikerklientel ja doch besonders sensibel sein müsste, als sie im Kulturbetrieb ohne Subventionen selbst kaum überlebensfähig ist. Und die paar Franken, welche die SMZ kostet, wären ja nicht der Rede wert. Aber ich gehe jede Wette ein, dass die Verbände jammern werden, wenn sie das (zu spät) erkennen und eine neue Plattform aufbauen müssen, wo sich die Musikbranche finden kann.

Christoph Greuter, Solothurn

20. Oktober

Ich bin Musikgrundkurslehrerin in Reinach BL und habe die Musikzeitung als einzige Zeitung (manchmal die BAZ), in meinem Briefkasten. Ich bin schockiert, dass in der heutigen Zeit einmal mehr etwas Wertvolles kaputt gehen muss.

Online würde ich die Zeitung wohl kaum jeden Monat lesen, erst dann wenn ich keine andere Möglichkeit mehr habe. Aber so gut wie ich mich selber kenne, wäre dies nicht einmal pro Monat.

Eure wertvollen Beiträge, Inserate, Kulturtipps pur, wo soll ich in einem Blatt sowas finden?

Ich hoffe ganz fest, Sie finden eine Lösung, dass die Zeitung weiterhin den Weg in meinen Briefkasten findet!!!!

6% ist doch machbar?

Ein Kaffee kostet vielleicht auf dem Lande noch 3.80 – in der Stadt bekommt man einen Kaffee zu 4 bis 5 Franken, nicht günstiger!!

Maria Rusterholz, Basel

Ich fände es sehr bedauerlich, wenn die SMZ in Papierform eingestellt würde, wegen eines doch vergleichsweise kleinen Defizits. Die ganze Familie liest die Artikel immer mit grossem Interesse. Wir können uns kaum vorstellen, die Zeitung online zu lesen. Die Schweiz braucht eine Musikzeitung und ich finde, man könnte das Angebot an redaktionellen Artikeln eher noch ausbauen!

Thilo Muster, Basel

das wär ja extrem schade, wenn es der musikzeitung an den kragen ginge, vor allem weil das defizit ja nicht uferlos zu sein scheint (6%?)

Dorothee Labusch, Winterthur

17. Oktober

Das sind natürlich schlechte Nachrichten – wenn auch leider nicht ganz überraschende. Dass die fast zwanzigmal zahlreicheren Verbandsabos gemäss der Grafik auf Seite 5 der letzten SMZ-Ausgabe nicht einmal die Hälfte der «normalen» Abos einbringen, ist angesichts der rückläufigen Inserateeinnahmen schwer zu verstehen. Früher hiess es, die an der Musikzeitung beteiligten Verbände generieren die Inserate. Funktioniert dies heute nicht mehr in gleichem Masse, müssen demzufolge die Verbände die fehlenden Mittel anderweitig bereitstellen.

Was aus der Grafik nicht hervorgeht, ist der Website-Anteil an Kosten und Einnahmen. Meine Vermutung: Die Website bringt viel weniger ein als bei der Neustrukturierung geplant. Wenn das so sein sollte, ergäbe es auch keinen Sinn, die Zeitung einzustellen und sich aufs Internet zu konzentrieren. Vielmehr müsste dann überlegt werden, ob die Kosten für die Homepage (die ich aber eigentlich gut finde!) nicht radikal zurückgefahren werden sollten.

Werner Joos, Schaffhausen

15. Oktober

Mit grosser Betroffenheit höre ich von den Plänen, die Druckausgabe der Schweizer Musikzeitung einzustellen und durch eine Online-Ausgabe zu ersetzen. Ich bin langjähriger Leser Ihrer Zeitschrift und würde dies aus mehreren Gründen sehr bedauern:

1.) Die Zeitung informiert sehr vielfältig über das Schweizer pädagogische Musikleben und ist für mich daher ein wichtiger Schlüssel zum Musikleben der Schweiz und für die pädagogischen Trends Ihres Landes, für die Schweizer Stimme im «Konzert» der internationalen Musikpädagogik.

2.) Die pädagogischen Beiträge, die Berichte aus den Regionen und die Rezensionen sind für Verlage sehr interessant und wichtig.

3.) Es gibt genügend Erkenntnisse in der Industrie und (Musik-) Wirtschaft darüber, dass man die Kunden immer noch sehr gut über eine Druckausgabe erreicht. Man sollte Druck und Online-Information niemals gegeneinander ausspielen – beides ergänzt sich. Es ist keine Frage eines Pro oder Kontra. Bei der immer grösser werdenden Flut der Newsletter, Werbemailings besteht jedenfalls im Internet die Gefahr, dass die Inhalte in der Informationsflut untergehen und weniger wahrgenommen werden als bisher. Das würde ich den Schweizer Musikpädagogen und ihrer Zeitschrift jedenfalls nicht wünschen.

Jeder hat ganz selbstverständlich Verständnis dafür, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Kosten und Erlöse geprüft und in ein gesundes Verhältnis gebracht werden müssen. Das ist unbestritten. Dazu gibt es aber sicher noch andere Möglichkeiten, als die Aufgabe einer so wichtigen Zeitschrift? Kreative und konstruktive Lösungen sollten gesucht werden!

Wir sehen überall, dass Länder, Städte und Kommunen an der Kultur sparen. Allzu oft leider zuerst an der Musik. Wenn aber ein Musikverband selbst zu einer solchen Massnahme greift, ist dies doppelt bedenklich: Braucht nicht gerade ein pädagogischer Verband ein Sprachrohr und ein Medium für die interne Kommunikation?

Dr. Rainer Mohrs, Cheflektor Schott Music, Mainz (D)

Die Nachricht über das bevorstehende »Aus« der SMZ traf wie ein Paukenschlag – zumal die breite Aufstellung der im verantwortlichen Trägerverein versammelten institutionellen Verbände die Musik-Landschaft eines ganzen Landes abbildet. Ich fragte mich: Wie kann so eine Zeitschrift in Schieflage kommen? Die Antwort kam mit der Oktober-Ausgabe und der Offenlegung der Finanzen. Und es zeigte sich: Die Zahlen sind eigentlich phänomenal: Dass die SMZ knapp 80% ihres Etats aus Inseraten finanziert, ist großartig – jede andere Zeitschrift wird sie darum beneiden. Der Grund für diese einmalige Quote ist wohl in der relativ hohen Auflage und der großen, auch über die Ländergrenze gehenden Reichweite der SMZ zu suchen. Wenn ich dann aber lese, dass offenbar die im Trägerverein versammelten Verbände gerade einmal 1,50 (!) Franken für jedes Jahres-Abo zahlen, sich aber eben diese Verbände über ein finanzielles Defizit wundern, dann verschlägt es einem schlichtweg die Sprache. Denn diese 1,50 stehten weit unter den tatsächlichen Herstellungskosten, und es ist eine Summe, die man jederzeit willig in eine Parkuhr einwerfen wird. Es bedarf keiner großen Rechenkünste um zu stehen, dass hier schlichtweg etwas in der Struktur nicht stimmt.

Wenn jetzt aber die Verbände die SMZ einfach abschaffen, berauben sie sich in einer für Kultur im weitesten Sinne schwierigen Zeit ihres größten Sprachrohrs. Statt gemeinsam und mit einer lauten Stimme zu sprechen, soll offenbar fortan jeder für sich kämpfen. Dass man damit anderen Interessengruppen freizügig in die Hände spielt, scheint nicht bemerkt zu werden. Bei einem munteren »Jeder gegen Jeden« werden alle verlieren. Wäre es nicht so traurig, könnte man auch von einem suizidalen Verhalten sprechen. Und wer meint, im Internet läge die alleinige Zukunft, der täuscht sich gewaltig und erliegt einem noch immer allzu munter propagierten Irrglauben. Im Internet nämlich sucht man konkrekt nach Informationen – und Werbeeinnahmen werden von den Klickzahlen bestimmt. Eine so abwechslungsreiche Zeitung wie die SMZ aber lädt geradezu dazu ein, sie mehrfach in die Hand zu nehmen und sich auch einmal abseitig zu informieren. Eine Zeitung liegt nämlich auf dem Tisch und drängt sich auf…

Was aber noch verspielt wird, das ist die aus europäischer Sicht einmalige Konzeption der SMZ: Hier sind nicht nur unterschiedliche Verbände unter einem Dach, sondern es stehen auch unterschiedliche Sprachen gleichberechtigt nebeneinander. Stärker kann man sich in der Schweiz beim Thema »Musik« kaum Gehör verschaffen.

Richtiges Handeln ist also jetzt dringend geboten. Wird die SMZ im Januar 2015 nicht im Druck erscheinen, wird sie es auch in Zukunft nicht mehr tun. Ein Abwandern ins Internet verzögert nur den Sterbeprozess. Und: Wer soll das denn alles kurzfristig und für weniger Geld auf die Beine stellen, wo der Redaktion bereits gekündigt ist? Dass die Verbände wegen ein paar Rappen so leichtfertig und so radikal ihr wirkungsvollstes Aushängeschild verspielen, ist schlichtweg erschütternd und zeigt (so ist es auch dem jüngsten Editorial zu entnehmen), dass die wirklichen Konsequenzen von den Entscheidungsträgern, offenbar getreiben von der eigenen Verunsicherung, nicht bedacht wurden.

Dr. Michael Kube, wissenschaflticher Mitarbeiter bei der Neuen Schubert-Ausgabe und Dozent an der Musikhochschule Stuttgart, Angelbachtal (D)

Wir schätzen die Notenrezensionen der Schweizer Musikzeitung sehr. Sie sind sachkundig, kritisch und unabhängig. Es gibt nicht viele Zeitungen, die ihren Lesern diesen unverzichtbaren Service auf diesem Niveau bieten. Danke dafür und weiter so!

Olav Roßbach, G. Henle Verlag, München (D)

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern und wir sind entsetzt: Die Musikzeitung will ihre Druckausgabe einstellen? Dieses Schreckensszenario wird hoffentlich noch abgewendet. Im Onlinebereich sind bislang alle Print-Zeitschriften gescheitert und der Musikzeitung wird es vermutlich nicht anders gehen.

Wir möchten unsere unbedingte Unterstützung für Rettungspläne jeglicher Art für die gedruckte Ausgabe zum Ausdruck bringen.

Sabine Kemna, Pan Verlag GmbH, Basel/Kassel

14. Oktober

Die Hiobsbotschaft hat mich aufgeschreckt. Ich profitierte schon als Student viel bei der Lektüre der Musikpädagogischen Blätter in den 60er-Jahren, schreibe Artikel und Rezensionen seit den 70er-Jahren und fand es wunderbar, als die Zeitung sich öffnete vom SMPV auf alle Musikverbände und z.B. jeder/jede Laienorchesterspieler/in das Blatt selbstverständlich 11-mal jährlich im Briefkasten fand. Ich habe mit positivem Erstaunen festgestellt, dass jetzt sogar die schweizerische Chorvereinigung, die noch jahrelang an ihrer eigenen Publikation festgehalten hatte, dazugestossen ist. Auch wenn das Blatt nicht von allen gleich intensiv beachtet wird, diejenigen, die sich in mindestens zwei Beiträge vertiefen, profitieren davon. Wenn es nur noch im Internet erschiene, würde es nicht mehr auf dem Nachttisch, Salontisch, im stillen Örtchen liegen und in die Hände genommen werden!!

Es würde genügen, einen oder zwei musikliebende Millionäre für eine Stiftung, die für sie ein Klacks wäre, zu gewinnen, und die SMZ könnte weiterleben.

Ich kenne leider keine Millionäre, aber vielleicht ist das ein hilfreicher Denkanstoss.

Walter Amadeus Ammann, Musikpädagoge SMPV, Bern

Klar ist, dass ich meine SMV-Beiträge künftig direkt an die SMZ schicken werde, wenn der Verband die Papier-SMZ nicht erheblich besser unterstützt.

Michael Murray-Robertson, Lussery-Villars

13. Oktober

Wir sehen in der Schweizer Musikzeitung das bedeutende Sprachrohr für alle Musiknachrichten der Schweiz vergleichbar mit der Neuen Musikzeitung in Deutschland. Es ist für uns die Informationsquelle für Neues aus der Schweiz und umgekehrt der bedeutendste Platz, um unsere Breitkopf-Ausgaben und Breitkopf-Novitäten in der Schweiz bekannt zu machen. Von der hohen journalistischen Qualität, gerade auch der Noten- und Buchrezensionen, die sogar wieder stärker betont werden sollten, sind wir begeistert. Dies alles gilt es um jeden Preis zu erhalten, um Meinungsvielfalt zu gewähren und die Musik als Kulturgut zu schützen.

Melisande Bernsee und Dr. Frank Reinisch, Breitkopf & Härtel KG, Wiesbaden (D)

12. Oktober

Mit einem traurigen Auge hören wir von den Schwierigkeiten der «Schweizer Musikzeitung».

Lassen Sie mich in diesem Mail mein Bedauern ausdrücken. Wir alles wissen über die Schwierigkeiten von gedruckten Ausgaben. Aber ich bin sicher, dass Sie einen Weg finden, der das traditionsreiche Blatt in die Zukunft führt.

Gerhard Halbig, Musikverlag Holzschuh, Manching (D)

Mit grossem Bestürzen habe ich die Nachricht gelesen, dass Ende Jahr das physische Dasein der SMZ beendet sein soll und sie, falls überhaupt, nur noch virtuell anwesend sein wird. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Und etwas verärgert, denn, hätte man nicht uns LeserInnen, die wir ja diese SMZ wollen, viel früher informieren sollen, wie es um die SMZ steht? dann hätten wir uns entscheiden können, ob es uns wert gewesen wäre, diese 3 Franken pro Ausgabe auszugeben. So wurden wir einfach vor vollendete Tatsachen gestellt und wir konnten nichts mehr tun. Ich hätte diese 3 oder auch mehr Franken ohne einen Moment des Zögerns ausgegeben, denn für mich ist die SMZ ein wichtiger Teil meines Berufs, wo ich mich informieren und mich auch in mir nicht so naheliegende Themen einlesen konnte. Ich genoss es immer, während meiner langen Zugfahrten ihre Zeitung zu lesen und mir die Zeit damit zu verkürzen. Ich finde sie wirklich sehr gut, informativ, unterhaltend, anregend. Vielen meiner KollegInnen geht es ebenso. Nach dem Studium ihrer Zeitung war man oder frau wieder völlig up to date. Und es ist einfach nicht das gleiche, abends nach einem arbeitsreichen Tag völlig k.o. noch in den Computer hineinglotzen zu müssen und sich durch so viele und vielgestaltige Infos hindurchkämpfen zu müssen. Ganz zu schweigen von denjenigen unter uns, die noch nicht so versiert in dieser neuen virtuellen Welt sind.

Ich habe gehört, dass es nun doch vielleicht eine Möglichkeit gibt, die SMZ in physischer Form weiterzuführen. Darüber wäre ich sehr glücklich und kann diese Bestrebungen nur gutheissen. Und sonst fragen sie doch uns LeserInnen an. Vielleicht sind noch andere bereit, für ein Abonnement etwas zu bezahlen. Qualität hat eben ihren Preis!

Annette Dannecker, Zollikon

10. Oktober

Gerade haben wir die überraschende schlechte Nachricht erhalten, dass die Schweizer Musikzeitung eingestellt oder auf ein online-Format reduziert werden soll. Ich schreibe als Mitarbeiterin des Musikverlags Doblinger Wien. Wir lesen nicht nur regelmässig die Musikzeitung, um für uns interessante Informationen zum Schweizer Musikleben zu bekommen, sondern schicken auch unsere Noten-Neuerscheinungen zur Rezension. Es ist für uns die einzige Werbemöglichkeit in der Schweiz, und wir freuen uns, dass immer wieder Besprechungen unserer Ausgaben erscheinen.

Es wäre daher ein grosser Verlust, wenn diese einzige Musik-Fachzeitschrift Ihres Landes von der Bildfläche verschwinden würde. Mit Online-Lösungen haben wir bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht – einige Zeitschriften, die auf Online umgestellt wurden, sind kurz darauf ganz eingestellt worden, andere führen ein Schattendasein und sind daher auch als Werbemedium nicht mehr von Bedeutung.

Katharina Knessl, Musikverlag Doblinger, Wien (A)

mit bedauern habe ich gelesen, dass unsere musikerzeitung vor dem aus steht. bestürzt bin ich allerdings über die vorstände in den verschiedenen verbänden. diese haben es offenbar nicht fertig gebracht, die finanzielle situation des blattes zu konsolidieren. als ehemaliges zentralvorstandsmitglied des smv habe ich leider auch miterleben müssen, wie unser eigenes musikerblatt eingegangen ist. ich dachte damals, dass es ja mit der musikerzeitung doch irgendwie weitergehen wird. und jetzt das!!

ich erachte es als überaus wichtig, eine eigene zeitung zu haben, zumal ich nicht zu jenen idioten gehöre, die den ganzen tag ihr handy streicheln um über das aktuelle geschehen informiert zu sein. es müsste doch möglich sein von den mitgliedern der verbände und von den verbänden selber für die erhaltung der musikerzeitung einen kostendeckenden betrag zu erhalten – wie gezeigt, wert einer tasse kaffee.

ich bin gerne bereit einen fünliber zu zahlen, um das blatt erhalten zu können. eine online-version lehne ich ab.

h.-p.schiltknecht, ammerzwil

Die Schweizer Musikszene ohne Schweizer Musikzeitung, das können wir uns nicht vorstellen! Wir schätzen die kompetente Arbeit der Redaktion und die Vielfalt der Themen, die sich in der SMZ finden.

Hier, im Bärenreiter-Verlag in Deutschland, beziehen wir einen grossen Teil unserer Informationen über das Musikleben in Basel, Bern, Zürich, Genf und den anderen Zentren und Regionen der Schweiz aus dieser Zeitschrift. Darauf können und möchten wir nicht verzichten.

Kerstin Lehmann, i.A. Pressestelle und Geschäftsleitung des Bärenreiter-Verlages, Kassel (D)

Gedanken zur Zukunft der Schweizer Musikzeitung

Für mich als ausübenden Musiker ist die SMZ bereits seit meinen Studienzeiten zu einer unentbehrlichen Fachzeitschrift geworden, und der Gedanke an eine Einstellung der Publikation beunruhigt mich. Wieso?

-Ist es denkbar, dass grad in einem sprachlich und kulturell so vielfältigen, in gewisser Beziehung auch disparaten Land wie der Schweiz kein nationales Publikationsorgan mehr existiert, das einen Überblick über die Stellensituation, aber auch das Konzertleben, die Musikpädagogik, über musikalische Forschung und «gewerkschaftliches» Handeln in allen Landesteilen gibt?

-Wäre es nicht gerade in einem solchen Kontext wichtig, dass – in einer Zeit, die mehr und mehr auf Mobilität und Flexibilität setzt – mit einer Publikation wie der SMZ die Möglichkeit entsteht, über Sprachgrenzen hinweg Ausschau halten zu können nach interessanten Angeboten, Stellen, Projekten?

-Ist es denkbar, dass in Zukunft keine Möglichkeit mehr existiert, in einer einzigen Publikation Einblick zu erhalten in die Aktivitäten der verschiedenen Musikhochschulen und musikwissenschaftlichen Institute an allen Universitäten unseres Landes?

-Gäbe es überhaupt eine Alternative, um mit einer einzigen Publikation ein so grosses Feld von BerufskollegInnen erreichen zu können bei der Ausschreibung von Kursen, für Stelleninserate, Projekt-Arbeit?

-Werden nicht für Musiker die Möglichkeiten der Vernetzung mit anderen Musikern, ihrem Schaffen und Forschen, je länger je wichtiger? Ist es nicht gerade dafür essentiell, ein möglichst offenes Publikationsorgan zu haben, das mit thematisch wechselnden Schwerpunkten verschiedene Aspekte beleuchten kann und dazu einlädt, bei Interesse für ein Gebiet zu eigenen Recherchen aufzubrechen? Spezifische Publikationen (Kirchenmusik, Chorleitung, Neue Musik …) gibt es etliche, «offene» dagegen praktisch keine.

-Oder ganz allgemein: Ist es in einer Zeit, deren Credo der Transdisziplinarität, dem spartenübergreifenden Handeln, dem Einblick in andere Stilrichtungen, ja dem Cross-over gilt, sinnvoll, auf eine wichtige Informationsmöglichkeit bewusst zu verzichten?

-Brauchen wir Musiker nicht eine zentrale Plattform für die Ausschreibung interessanter Stellen, um wirklich situationsgerecht – auch im Quervergleich – nach für uns passenden Angeboten suchen zu können? Oder sind wir künftig darauf angewiesen, in den Tiefen des Internets auf unser Glück zu hoffen bei der Suche nach – hoffentlich deutlich als solche gekennzeichneten – Stelleninseraten auf den Homepages aller möglicher Institutionen?

-Braucht es – gerade im Bereich von Kirchenmusiker-Stellen – nicht neben den konfessionell gebundenen Zeitschriften auch eine «neutrale» Publikation, die all jene Angebote zusammenfasst, welche sonst in mindestens drei verschiedenen Fachzeitschriften gesucht werden müssen?

-Braucht es nicht auch eine zentrale Übersicht über Kurse und Weiterbildungen, die sich so auch vergleichen lassen, umso mehr, als diese heute in fast inflationärer Weise angeboten werden und man sich bei punktuellen Recherchen im Internet etc. fast verliert?

Tobias Willi, Organist und Professor an der ZHdK, Zürich

7. Oktober

Was ich in der neusten Ausgabe der SMZ über die finanziell bedingten düsteren Zukunftsaussichten lese, ist beunruhigend. Was geschieht aber, wenn die Printausgabe verschwindet, mit den Abonnenten? Sind diese Inhalte dann einfach als PDF mit Abo-Nr. und Name (wie das ja jetzt auch schon möglich ist) abrufbar? In dem Fall käme für mich eine Abo-Verlängerung sicher nicht mehr in Frage. Und ich denke, ich wäre diesbezüglich nicht 163,Erfinder – die Lust am Suchen“

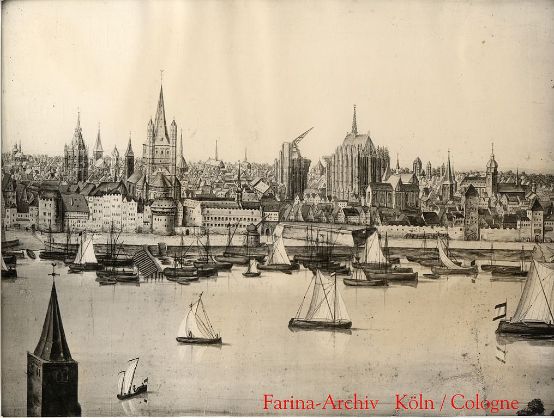

https://musikzeitung.ch/wp-content/uploads/smz_content/fr.jpg

smz

04.09.2014

Vor zweihundert Jahren wurde Adolphe Sax geboren. Ein Anlass, den Vorgang des Erfindens neuer Instrumente näher zu beleuchten.

Vor zweihundert Jahren wurde Adolphe Sax geboren. Ein Anlass, den Vorgang des Erfindens neuer Instrumente näher zu beleuchten.

Focus

Ein Daniel Düsentrieb des 19. Jahrhunderts

Adolphe Sax und sein abenteuerliches Erfinderleben

Les sons éthérés du thérémine

Cet instrument répondait à la volonté de son inventeur de « contrôler les sons et leurs nuances par le libre déplacement des mains dans l’espace »

Deutsche Zusammenfassung und Videobeispiele

Geistesblitz oder Geduldsarbeit?

Instrumentenbauer, Klangkünstler und Hobbytüftler geben Antwort

Videobeispiele

« L’art est vecteur d’innovation »

Alain Crevoisier nous ouvre son atelier et nous raconte son parcours

Video: Alain Crevoisier spielt auf dem Airplane

… und ausserdem

RESONANCE

Langsam, leise und schön: Andreas Zurbriggen im Gespräch

Das FIMS in Fribourg: ein Glücksfall der Schweizer Festivalkultur

Jacques Tchamkerten : au service d’une curieuse invention

Glocken, Geister, Glasharmonika: Schweizgenössisch-Festival in Berlin

Rezensionen Klassik, Lokales & Globales — Neuerscheinungen

Carte Blanche mit Michael Kube

SERVICE

« I ha nüt » : un festival suisse alémanique à Cully

FINALE

Rätsel : Dirk Wieschollek sucht