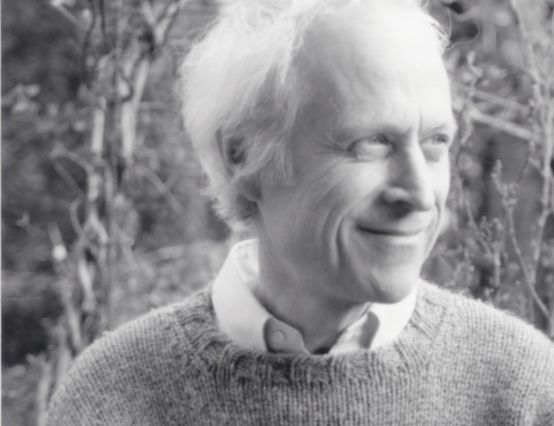

Tausk bleibt beim Sinfonieorchester St. Gallen

Das Sinfonieorchester St. Gallen und Otto Tausk werden die Zusammenarbeit fortsetzen. Otto Tausk hat seinen Vertrag als Chefdirigent um weitere drei Jahre bis 2018 verlängert.

Otto Tausk ist seit 2012/2013 Chefdirigent von Sinfonieorchester und Theater St. Gallen. Als «inspirierende und Publikum wie Orchestermusiker gleichermassen begeisternde Künstlerpersönlichkeit» habe Otto Tausk in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit bereits «Wesentliches beigetragen zur regionalen wie internationalen Ausstrahlung des St. Galler Orchesters und Musiktheaters».

In der Saison 2013/2014 leitete Tausk zuletzt acht Sinfoniekonzerte in St. Gallen, und er begleitete das Orchester zu Gastspielen in der Schweiz und in die Niederlande. Im Musiktheater fanden die von ihm geleiteten Produktionen von Mozarts «Don Giovanni» und Erich Wolfgang Korngolds «Die tote Stadt» laut der Medienmitteilung des Orchesters grössten Zuspruch.