Highmatt-Geschichte

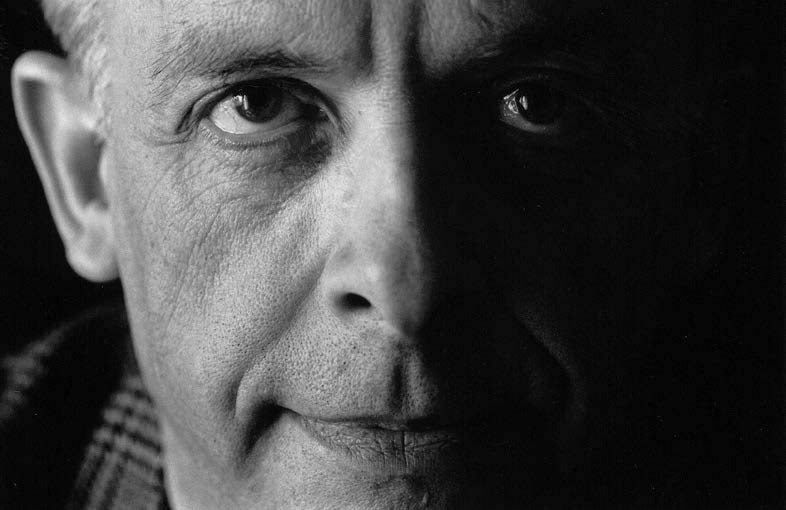

Der Journalist und langjährige Vertraute Hanspeter Spörri hat eine reichhaltige Biografie des Appezeller Musikers und Multimedia-Künstlers Steff Signer geschrieben.

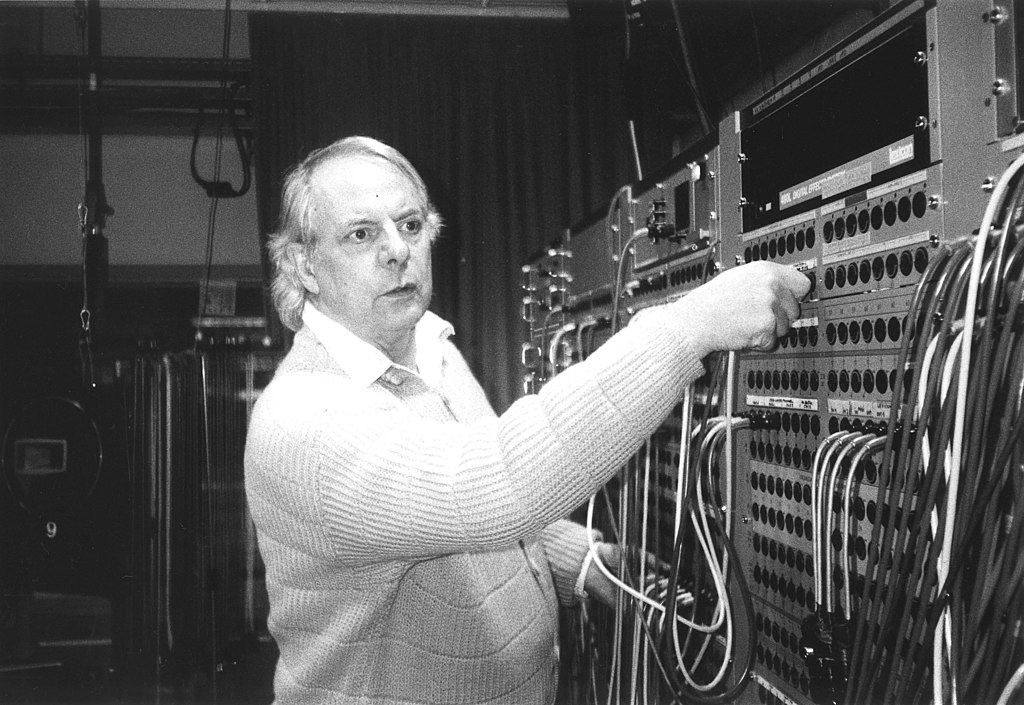

Steff Signer alias Infrasteff hat nie eine Hitparade geknackt noch gar Stadien gefüllt oder sonstwie die Kassen in Verzückung versetzt. Immerhin schaffte es seine Oper Später Nachmittag im Paradies ans Rossini-Opernfestival auf der Insel Rügen, wonach der Dirigent Wolfgang Danzmayr das Werk als «hinreissend schrägwitzig» zu rühmen wusste. Und einmal fand sich der im ausserrhodischen Hundwil geborene, heute 74 Jahre alte Experimentalrocker, -komponist, -dichter und -maler sogar in einer Schlüsselposition wieder: Von 1989 bis 1994 war er leitender Produzent für die vom Migros-Kulturprozent geführte Reihe «Musikszene Schweiz».

Gerade die unerwarteten (Seiten-)Sprünge sind es, welche die von Hanspeter Spörri, dem früheren Chefredaktor des Bund, einem Signer-Vertrauten seit der Schulzeit, verfasste Chronik zu einem so vergnüglichen und nahrhaften «Deepdive» in die Ostschweizer Musik- und Sozialgeschichte machen. Signers Archiv wird inzwischen von der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden gepflegt. «Als Zeitzeugnis dokumentieren die vielfältigen Materialien einen Zeitabschnitt appenzellischer Geschichte, der bisher in Museen, Archiven oder Bibliotheken nicht zugänglich war», schreibt die Bibliotheksleiterin Heidi Eisenhut. «Das Privatarchiv Signer ist Zeugnis einer Subkultur im Heimischen; von 1968 und Frank Zappa geprägt, ‹alternativ›, ‹freakig›, anders als Gewohntes und doch in vielen Referenzpunkten zutiefst mit Appenzellischem verbunden.»

Dank einer grosszügigen Auswahl an QR-Codes wird das Buch Signers multimedialem Werk vollauf gerecht. Die klingenden Beispiele beginnen mit jugendlichem «Piano-Jazz» und reichen über frühe «Beat»-Kombos, zappaeske Experimente (das Prädikat «Appenzeller Frank Zappa» wurde Signer nie mehr los), jazz-rockige Big Bands, Beschäftigungen mit Neuer Musik und einer Pop-Phase in den Achtzigerjahren bis hin zur satirisch-liebevollen Erforschung der Appenzeller Umgebung in jüngster Zeit. Ein exemplarisches Buch.

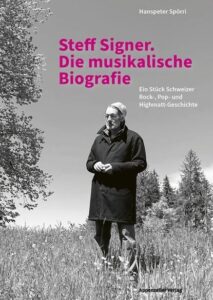

Hanspeter Spörri: Steff Signer. Die musikalische Biografie. Ein Stück Schweizer Rock-, Pop- und Highmatt-Geschichte, 400 S., Fr. 48.00, Appenzeller Verlag, Schwellbrunn 2024, ISBN 978-3-85882-888-0