St.Gallische Kulturstiftung zeichnet Roth aus

Die St.Gallische Kulturstiftung zeichnet den Hemberger Dirigenten und Komponisten Ruedi Roth mit einem Förderpreis aus. Anerkennungspreise gehen an den Musiker und Schriftsteller Jörg Germann und den Bildenden Künstler David Bürkler.

Der fünfzigjährige Ruedi Roth sei seit Jahren als Komponist von Jodelliedern ein sanfter Erneuerer und als Organisator fest im Volkstümlichen verankert, schreibt der Kanton St. Gallen. So habe er wesentlich dazu beigetragen, den an Flamenco erinnernden Bödele-Tanz wieder zu beleben.

Als Nachfolger seines Lehrmeisters Willi Valotti dirigiert er seit 2000 den Jodlerklub Wattwil. Als bisheriger Höhepunkt von Ruedi Roths Komponistenlaufbahn kann das Nordostschweizerische Jodlerfest 2013 in Wattwil bezeichnet werden. Für dieses grosse Fest hat er eine Messe geschrieben. Der Förderpreis ist mit 10’000 Franken dotiert.

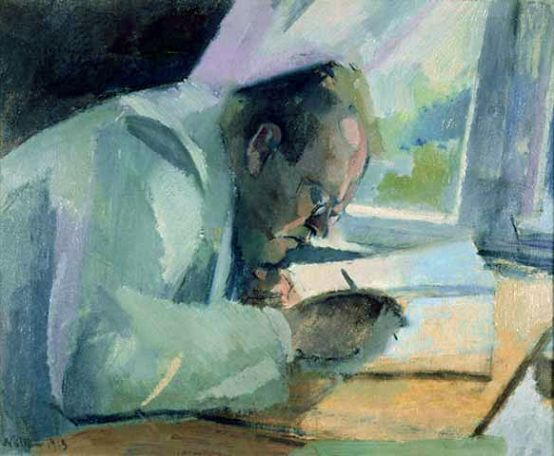

Der St. Galler Künstler David Bürkler erhält den Anerkennungspreis der St.Gallischen Kulturstiftung «für sein ausserordentlich präzises und gehaltvolles Schaffen».

Jörg Germann, 1931 in St. Gallen geboren, ist promovierter Musiker und langjähriger Deutschlehrer an der Kantonsschule Sargans. Er hat im vergangenen Dezember mit Serenata eines Clowns seinen dritten Roman vorgelegt, herausgegeben vom Verlag Johannes Petri in Basel. Die beiden Anerkennungspreise sind mit je 15’000 Franken dotiert.