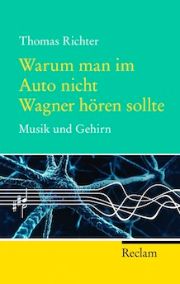

Auf gerade mal 190 Seiten gelingt es Thomas Richter, die Themen «Musik und Gehirn», «Musik und Menschheitsgeschichte» und sogar «Die Zukunft des Gehirns» unterzubringen. Respekt, sagt man da, zumal es sich ja nicht nur um grosse Problemfelder handelt, sondern auch um weithin Unerforschtes, ja sogar um Prophezeiungen. Richter misst sich nicht an, all das klären zu können, was er anspricht. «Vieles bleibt offen», heisst es am Ende des Buches. Gleich zu Beginn räumt der frühere Pianist und heutige Berater pharmazeutischer Untenehmen zu Recht ein: «Die Hirnforschung wird klar unterscheiden müssen, was sie sagen kann und was ausserhalb ihres Zuständigkeitsbereiches liegt, so wie die Musikwissenschaft (…) zu Bachs Fuge einiges zu sagen hat, zur Erklärung ihrer einzigartigen Schönheit aber schweigen muss.» (S. 8)

Die Relativierung mehr oder weniger wissenschaftlicher Methoden führt Richter zu einem feuilletonistischen Knäuel diverser Argumentationsstränge. Evolutionistische Theorien fristen ein erquickliches Dasein, hinzu gesellen sich strenger schulmedizinische Erörterungen über Funktionsweisen unseres Hirns, subjektive Kommentare zu eigenen Musikvorlieben oder auch Spekulationen über die Frequenz-Variationen unseres Kammertons a. Kurzweilig ist das durchaus; bei der Darstellung ungeheurer Gehirnleistungen beim Hören und Musizieren überzeugen des Autors Kompetenzen. Mit fortschreitender Lektüre aber drängt sich der Eindruck einer gewissen Geschwätzigkeit auf; zu viel scheint einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Und ein ums andere Mal führen Richter seine Subjektivismen aufs Glatteis. Vollends rutscht er aus, wenn er immer wieder auf die «Zwölftonmusik» oder «Neutöner» zu sprechen kommt. Hatte Friedrich Blume einst das «Naturereignis» Musik dazu missbraucht, der Elektronischen Musik ihr Daseinsrecht abzusprechen, so verfährt Richter nicht prinzipiell anders. Bei ihm ist es eben das (naturgegebene) Hirn, das offenbar nicht bereit ist, den Schritt mitzumachen von der Tonalität zur Atonalität, von der schönen Melodie zur zusammenhangslosen Tonansammlung schönbergscher Prägung: «Das Gehirn wehrt sich gegen die atonalen, dissonanten Stücke der Zwölftonmusik, da mag sie noch so sehr die Musiktheorie wie auch die kompositorische Praxis im 20. Jahrhundert beeinflusst haben.» (S. 45)

Auf Dauer wirken solch rückschrittliche Stereotype nicht nur geschwätzig, sondern auch ärgerlich. Zumal dann, wenn die Funktionsweisen des Gehirns nach eigenen Worten ungeklärt sind, zumal dann, wenn in unsäglicher (plötzlich doch unangenehm zeitgemässer) Manier die omnipräsente Quote ins Spiel kommt. Als Beleg für die der menschlichen Aufnahmefähigkeit nicht angepasste Musik nach Schönberg dient der Rausschmiss des Dortmunder Generalmusikdirektors, der gehen musste, weil er sich um die zeitgenössische Musik bemühte und, als Folge, wegen «dramatisch sinkender Auslastungen» (S. 45). Möge also den Klassikern wieder mal ein unendliches Leben beschieden sein! Zumindest bisher sind Konzerte mit Beethoven und Schubert ja immer voll.

Thomas Richter, Warum man im Auto nicht Wagner hören sollte. Musik und Gehirn, 200 S., € 8.95, Reclam, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-15-020255-5