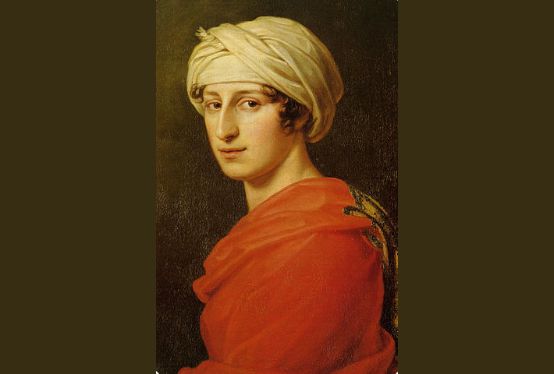

Salome Zwicky — Sie stehen für Ungewissheit, Absagen, Timeout, Neuorientierung und Existenzangst. Oft stellt sich nicht nur die Frage, ob falsch gearbeitet wurde, auch Selbstvorwürfe und Schuldgefühle können die Folge sein. Meistens sind junge Sängerinnen in Ausbildung oder am Karriereanfang betroffen. Männer haben keine Knötchen, längere Stimmlippen scheinen immun zu sein.

Knötchen entstehen durch jede ungünstige Form der Stimmproduktion – nicht nur beim Singen. Es handelt sich um Verdickungen der Schleimhaut im mittleren Abschnitt der Stimmlippen durch ungünstige Phonation – daher der Fachbegriff Phonationsverdickungen.

Die Luft fliesst durch die geschlossenen Stimmlippen und erzeugt an deren Kante eine Schwingung. Der Luftstrom reibt und saugt an der Schleimhaut, am ausgeprägtesten in der Mitte der Stimmlippen. Zum eigenen Schutz verdickt sich die über-strapazierte Schleimhaut, ähnlich wie die Haut an Händen oder Füssen unter Druck und Reibung Schwielen hervorbringt. Die Verdickung an den Stimmlippen verschlechtert aber die Schwingungseigenschaften, so dass noch mehr ungünstiger Druck nötig ist für die Phonation – ein Teufelskreis entsteht.

Nicht jede knötchenartige Veränderung ist eine Phonationsverdickung. Echte Knötchen sind symmetrisch, also auf beiden Stimmlippen etwa gleich ausgebildet. Bei knötchenartigem Befund an nur einer Stimmlippe handelt es sich ziemlich sicher um eine andere Veränderung, zum Beispiel um Polypen oder Zysten. Diese verschwinden im Unterschied zu Knötchen auch dann nicht, wenn die Stimme geschont wird. Echte Knötchen können unter einer ein- bis zweiwöchigen Stimmruhe (nur leises, anstrengungsloses Sprechen, kein Singen mit Vollstimme) hingegen kleiner werden oder verschwinden. Nur löst diese vorübergehende Vorsicht das Problem nicht, die Verdickungen werden unter steigender Belastung erneut entstehen. Es ist wichtig, die eigentliche Ursache anzugehen.

Wenn echte Knötchen gefunden werden, stellt sich demnach zuerst die Frage nach der Ursache, und daraus wird die Form der Therapie abgeleitet. Das schädliche «zu viel» an den Stimmlippen setzt sich zusammen aus der mechanisch wirkenden Kraft und einem Zeitfaktor. Das heisst, es kommt darauf an, wie man Töne produziert (muskuläres Gleichgewicht, subglottischer Druck), aber auch wie oft, beziehungsweise wie lange man so singt. Sollten per Zufall Knötchen festgestellt werden, ist es wichtig zu wissen, dass sie nur bei gleichzeitiger Stimmstörung behandelt werden müssen. Manche Sängerinnen singen problemlos mit Ansätzen von Knötchen.

Der Therapieansatz ist immer ähnlich. Vereinfacht ausgedrückt muss gelernt werden, Töne – vor allem laute oder hohe Töne – mit Resonanz anstatt Druck erklingen zu lassen. Die Kraft zum Singen muss aus einer guten Atem- und Körpertechnik geschöpft werden und nicht mittels Kehlkopfmuskulatur erzeugt. Dasselbe Prin-zip gilt beim Sprechen im Alltag, im Klassenzimmer sowie auf der Bühne und wird auch in der Sprecherziehung, Gesangspädagogik oder Stimmtherapie (Logopädie) verfolgt. Atemführung, Stütze und Randstimmtraining entlasten den Kehlkopf. Bewährte Hilfsmittel sind LaxVox oder – ganz neu – die StimmMaske nach Doctor Vox. Bei manchen Sängerinnen müssen einzelne Bereiche der Gesangstechnik umgestellt werden. Das braucht Zeit, ist aber für das wei-tere Reüssieren im Beruf essentiell. Die operative Entfernung der Knötchen ist nur in wenigen Fällen notwendig und nur bei gleichzeitiger Korrektur der fehlerhaften Stimm-gebung sinnvoll.

Phonationsverdickungen sind nichts Schlimmes. Sie zeigen, dass die Art der Stimmbelastung in eine Sackgasse geführt hat, und sind ein Warnsignal für die Betroffenen, den Umgang mit ihrer Stimme zu überdenken und zu optimieren. Die Mühe lohnt sich. Das wichtige Zusammenwirken von Therapie und Pädagogik bietet die Chance, die eigene Stimme tiefgreifender kennenzulernen und dadurch Achtsamkeit und gesundes technisches Fundament zu erwerben. Es wird sich im wahrsten Sinne des Wortes «der Knoten lösen».

Salome Zwicky

… vom SingStimmZentrumZürich (www.sszz.ch) ist Fachärztin ORL mit Spezialgebiet Phoniatrie.