Genfs Kulturwirtschaft unter der Lupe

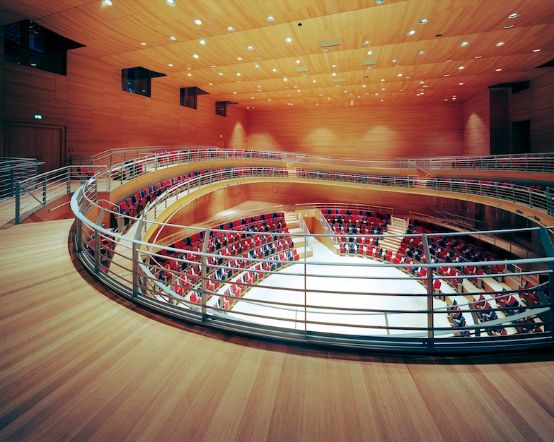

Die Haute École de Gestion de Genève hat im Auftrag der Behörden die Bedeutung der Kreativ- und Kulturwirtschaft Genfs unter die Lupe genommen. Sie hat einen überdurchschnittlichen Anteil an der Wirtschaft der Stadt.

Laut der Studie «Le ‚poids‘ de l’économie créative et culturelle à Genève» arbeiten in Genf von den insgesamt rund 320’000 wirtschaftlich Tätigen 6,2 Prozent in Kultur- und Kreativwirtschaft (KKV). In Zürich sind es 7,4 Prozent, im Schweizer Durchschnitt 5,4 Prozent.

Spezifische Stärken hat Genf im Kunsthandwerk, speziell in der Schmuck- und Kleiderbranche. Gegenüber Zürich ist die Bedeutung der Musik in der Rhonestadt hingegen geringer. Dies trifft auch auf Design, Architektur und Computergames-Branche zu. In Genf sind etwas weniger als 10 Prozent der KKV in der Musikbranche tätig, in Zürich sind es rund 12 Prozent, gesamtschweizerisch rund 15 Prozent.

Die öffentlichen Genfer Pro-Kopf-Ausgaben von 817 Franken für Kultur sind schweizweit die zweithöchsten. Nur in Basel sind sie mit 998 Franken höher. Im Kanton Zürich belaufen sie sich auf 336 Franken.