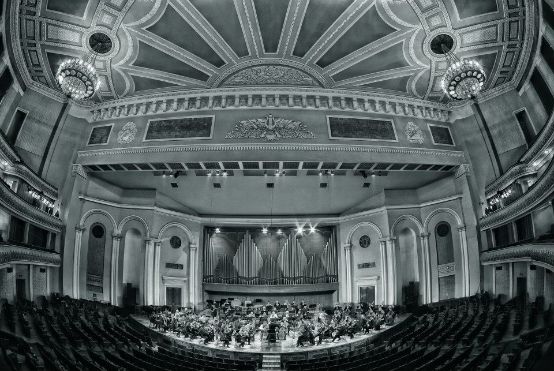

Die Nominierten für den Grand Prix Musik 2016

Das Schweizer Bundesamt für Kultur (BAK) verleiht 2016 zum dritten Mal den Schweizer Grand Prix Musik. Nominiert sind 15 Musikschaffende aus der ganzen Schweiz und aus unterschiedlichen Musiksparten.

Die Nominierten sind laut der Medienmitteilung des BAK: Susanne Abbuehl (Luzern), Laurent Aubert (Genf), Sophie Hunger (Berlin/Zürich), Philippe Jordan (Paris/Wien), Tobias Jundt (Berlin), Matthieu Michel (Vevey), Fabian Müller (Zürich), Peter Kernel (Barbara Lehnhoff & Aris Bassetti, Iseo), Nadja Räss (Einsiedeln), Mathias Rüegg (Wien), Hansheinz Schneeberger (Basel), Colin Vallon (Vevey/Basel), Hans Wüthrich (Arlesheim), Lingling Yu (Puplinge) und Alfred Zimmerlin (Uster).

Der Schweizer Grand Prix Musik ist mit 100’000 Franken dotiert, die Nominationen sind es mit je 25’000 Franken. Das BAK mandatiert jährlich ein zehnköpfiges Expertenteam. Dieses Team wählt Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Regionen der Schweiz und aus sämtlichen Musiksparten aus, um diese der Eidgenössischen Jury für Musik zu unterbreiten.

Die aus sieben Mitgliedern bestehende Jury bestimmte im Februar 2016 aus den 59 vorgeschlagenen Musikschaffenden die 15 Finalistinnen und Finalisten. Die Gewinnerin oder der Gewinner des Schweizer Grand Prix Musik wird an der Preisverleihung bekanntgegeben. Die Jury weist neu eine leicht geänderte Zusammensetzung aus: Michael Kinzer, der bereits Mitglied war, wurde nach dem Rücktritt von Graziella Contratto zum Präsidenten ernannt. Neu im Gremium ist Sylwia Zytynska.