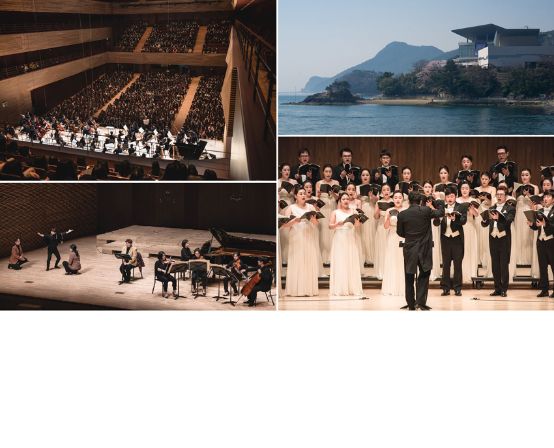

Die ISCM World Music Days 2016 (WMD) anlässlich des Tongyeong International Music Festivals in Tongyeong, Südkorea, sind Geschichte. Vom 27. März bis zum 1. April fanden vor vollbesetzten Rängen 11 Konzerte und 2 Installationen statt. Insgesamt wurden 72 symphonische, chorische und kammermusikalische Werke mit und ohne Elektronik sowie Werke für ein junges Publikum in ausnahmslos ausgezeichneter Interpretation gespielt.

Schweizer Werke an den WMD

Erfrischend präsentierten sich die Werke der beiden Schweizer Komponisten Claude Berset (La Ménagerie de Tristan, eine halbszenische Kammer-Suite für Kinder auf Gedichte des Surrealisten Robert Desnos) und von Iris Szeghy (Gratia gratiam parit für Chor a cappella), welche von der Schweizer respektive der slowakischen ISCM-Sektion eingereicht und von der WMD-Festivaljury ausgewählt worden sind.

ISCM Vorstand bestätigt

An der gleichzeitig stattfindenden Generalversammlung der ISCM (International Society for Contemporary Music, deutsch Int. Ges. für Neue Musik IGNM) wurde der Belgier Peter Swinnen als ISCM-Präsident zusammen mit dem übrigen Vorstand für eine weitere Amtszeit bestätigt. Für den abtretenden Vizepräsident Henk Heuvelmans (ISCM Holland, Gaudeamus) rückt die Neuseeländerin Glenda Kean nach. Frank J. Oteri (New Music USA) wurde neu in den ISCM-Vorstand gewählt.

ISCM Young Composers Award

Der 12. ISCM Young Composers Award 2016 ging an die Südkoreanerin Yejune Synn für das Werk Zoetrope. Der Gewinnerin winkt ein von Music on Main Canada gestifteter Geldpreis sowie ein Kompositionsauftrag für die kommenden Weltmusiktage 2017 in Vancouver, Kanada.

Trends

Zum ersten Mal in der Geschichte der ISCM fand sich mit S’fisokuhle Xulu aus Südafrika ein schwarzes Mitglied an der ISCM Generalversammlung ein und kündigte an, die ISCM World Music Days an ihrem 100-jährigen Jubiläum 2022 nach Afrika einladen zu wollen – Österreich und Deutschland, die ISCM-Gründerstaaten, geben sich bis dato als potenzielle Gastgeber für für die Hundertjahrfeier verhalten. Das mangelnde Interesse Europas an bzw. die weltweit wachsende Begeisterung für die ISCM lässt sich selbstredend an den zukünftigen WMD-Spielstätten ablesen: 2016 Korea, 2017 Kanada, 2018 China (Peking), 2019 Neuseeland, 2020 Estland, 2021 China (Nanning), 2022 Südafrika.

Die ISCM in der Schweiz

Die ISCM ist die älteste internationale Dachorganisation zur Förderung der Neuen Musik. Sie gilt als eine der bedeutendsten musikkulturellen Gesellschaften der Welt und hat ihre Adresse bei der Unesco in Paris. Sie wurde 1922 in Salzburg gegründet. Die Schweizer ISCM-Sektion wurde im Oktober 1922 als eine der ersten nationalen Sektionen vom Winterthurer Mäzenen Werner Reinhart gegründet, seines Zeichens auch erster ISCM-Generalsekretär und ISCM-Mitbegründer. Ihr aktueller Präsident ist Javier Hagen. In der Schweiz fanden die Weltmusiktage bisher sechsmal statt: 1926 (Zürich), 1929 (Genf), 1957 (Zürich), 1970 (Basel), 1991 (Zürich), 2004 (ganze Schweiz).