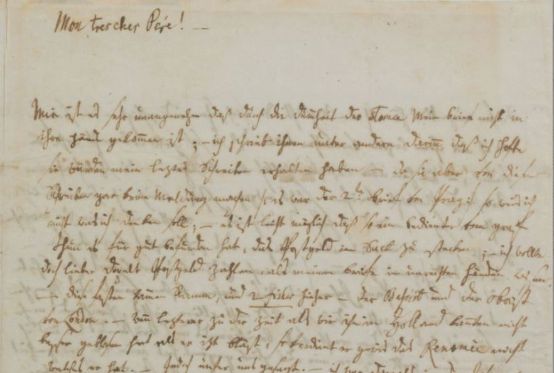

Längst hatte Beethoven erkannt, dass die ursprünglich nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit strebende und gegen den feudalen Ständestaat gerichtete französische Revolution an ihr Ende gekommen war, als ihm ein Leipziger Verleger einen unzeitgemässen Vorschlag machte. Für eine (ungenannte) Auftraggeberin sollte er eine die Ereignisse möglicherweise programmatisch darstellende, zumindest aber reflektierende «Revolutionssonate» schreiben. Seine Ablehnung vom 8. April 1802 strotzt denn auch vor Entrüstung: «Reit euch den der Teufel insgesammt meine Herrn? – mir Vorzuschlagen eine Solche Sonate zu machen – zur Zeit des Revoluzionsfieber’s nun da – wäre das so was gewesen, aber jezt, da sich alles wieder in’s alte Gleiß zu schieben sucht, buonaparte mit dem Pabste das Concordat geschlossen – so eine Sonate? – wär’s noch eine Missa pro sancta maria a tre vocis oder eine Vesper etc – nun da wollt ich gleich den Pinsel in die hand nehmen – und mit großen Pfundnoten ein Credo in unum hinschreiben – aber du lieber Gott eine Solche Sonate – zu diesen neuangehenden christlichen Zeiten – hoho – da laßt mich aus – da wird nichts draus …»

Wie sich Beethoven zu den politischen Umständen seiner Zeit konkret stellte, ob er gar mit den republikanischen Ideen sympathisierte, ist nicht eindeutig zu bestimmen. Er komponierte, offenbar ratlos gegenüber der französischen Expansionspolitik, anlässlich der österreichischen Generalmobilmachung von 1797 einen Abschiedsgesang an Wiens Bürger WoO 121 (gemeint ist das Corps der Wiener Freiwilligen), gefolgt von einem Kriegslied der Österreicher WoO 122 (1797). Nur wenige Jahre später wiederum erfuhr Napoleon als Erster Konsul in Wien grösste Wertschätzung: Beethoven begeisterte sich vor allem für dessen staatsmännische Weitsicht und den Aufbau einer Zivilgesellschaft mit bürgerlichem Recht (u. a. mit dem in weiten Teilen bis heute gültigen Code civil). Schliesslich erwog er gar eine Übersiedlung nach Paris.

Nachdem in Wien publik geworden war, dass sich Napoleon am 2. Dezember 1804 in Paris selbst zum Kaiser gekrönt hatte, verwarf Beethoven diese idealistischen Pläne allerdings vollständig. In diesem Zusammenhang steht auch die Umwidmung der Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55, wie sie der befreundete Ferdinand Ries in einer (keineswegs sicher belegbaren) Anekdote überliefert: «Bei dieser Symphonie hatte Beethoven sich Buonaparte gedacht, aber diesen, als er noch erster Consul war. … Sowohl ich, als Mehrere seiner näheren Freunde haben diese Symphonie, schon in Partitur abgeschrieben, auf seinem Tische liegen gesehen, wo ganz oben auf dem Titelblatte das Wort ‹Buonaparte› und ganz unten ‹Luigi van Beethoven› stand, aber kein Wort mehr. … Ich war der erste, der ihm die Nachricht brachte, Buonaparte habe sich zum Kaiser erklärt, worauf er in Wuth gerieth und ausrief: ‹Ist der auch nichts anders wie ein gewöhnlicher Mensch! Nun wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten, nur seinem Ehrgeize fröhnen; er wird sich nun höher, wie alle Andern stellen, ein Tyrann werden!› Beethoven ging an den Tisch, faßte das Titelblatt oben an, riß es ganz durch und warf es auf die Erde. Die erste Seite wurde neu geschrieben, und nun erst erhielt die Symphonie den Titel: ‹Sinfonia eroica›.»

Dass Beethoven mit dieser Einschätzung richtig lag, zeigen die weiteren historischen Ereignisse. Denn nachdem Wien am 13. November 1805 von Napoleon kampflos besetzt worden war, erfolgte eine neuerliche Einnahme der Stadt erst nach schwerem Artilleriebeschuss in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai 1809. Beethoven verbrachte diese Stunden im Keller seines Bruders Kaspar Karl (1774–1815); um sein schwindendes Gehör zu schützen, soll er sich mit Kissen die Ohren zugehalten haben.