Rückkehr ins neue alte Haus

Die Genfer Carmen lässt ihre Verführungskünste zurzeit noch in der Opéra des Nations, auf der Ersatzbühne, spielen. Im Februar 2019 soll aber das renovierte Grand Théâtre wiedereröffnet werden.

Das Genfer Opernhaus betritt man an diesem Septembernachmittag durch eine Absperrung über einen steinigen Baustellenweg. Bei der Führung für die internationale Presse werden Schutzhelme verteilt. Fast drei Jahre dauert die aufwendige Renovation, ehe das renommierte Haus am 12. Februar 2019 mit dem Ring des Nibelungen wiedereröffnet wird. Ab der kommenden Saison übernimmt dann der Zürcher Aviel Cahn, der zurzeit noch die Flämische Oper in Antwerpen/Gent mit grossem Erfolg leitet, in der Nachfolge von Intendant Tobias Richter die Führung des Hauses.

Die Restauratoren haben Zwischendecken entfernt, grossformatige Fresken gereinigt und neue Farbe aufgetragen. Auch wenn noch nicht alles fertig ist – das Ergebnis kann sich jetzt schon sehen lassen. Die Gemälde sind viel intensiver geworden. In der prächtigen Eingangshalle wurden zusätzlich ein Kassenhäuschen und eine Bar eingerichtet, um das Gebäude auch tagsüber zu beleben und zur Stadt hin zu öffnen. Stark verändert hat sich das Atrium. Hier wurde die mit reichem Stuck verzierte Originaldecke freigelegt. Statt der Glastüren führen nun moderne, dunkle Holztüren in die Eingangshalle. Auch die Neonröhren sorgen für einen Hingucker im historisch-dekorativen Umfeld. Selbst eine Brandschutztür ist hier mit Ornamenten geschmückt.

Wer über weit geschwungene Treppen den ersten Stock betritt, wird geradezu überwältigt vom reich verzierten Grand Foyer. Schwere Kristalllüster hängen an den vom Genfer Maler Léon Gaud üppig ausgestalteten Decken. Auch die beiden kleineren Räume – das Foyer Rath und das Foyer Lyrique, das Sponsoren und Mäzenen vorbehalten ist – sind mit viel Liebe zum Detail renoviert worden. Der Backstage-Bereich, den man bei der Führung nicht zu sehen bekommt, wurde ebenfalls modernisiert, so dass sich nicht nur die Besucher, sondern auch die Künstler im erneuerten Haus noch wohler fühlen dürften. Die Künstlergarderoben, die Werkstätten, die Büros, der Küchenbereich – bis auf die Bühne und den Zuschauerraum wurde alles technisch und ästhetisch auf den neuesten Stand gebracht. Zusätzlich konnte man zwei unterirdische Proberäume für den Chor und das Ballett einrichten. Von den 75 Millionen Schweizer Franken, die der Umbau kostete, übernahm die Stadt Genf 70 Millionen. Die restlichen 5 Millionen wurden von Stiftungen finanziert.

Reisefreudige Ersatzspielstätte

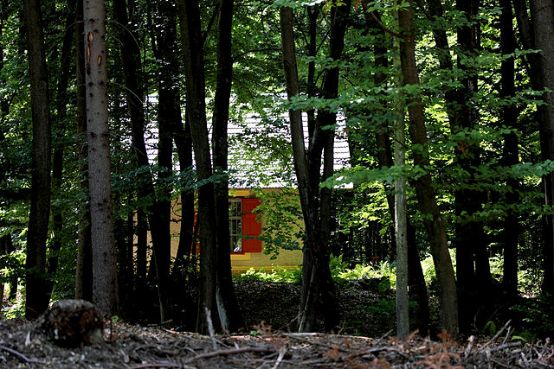

Während der Umbauzeit mussten die Genfer aber keineswegs auf Opernvorstellungen verzichten. Mithilfe von Sponsorengeldern konnte neben dem UNO-Gelände ein vollständiges, aus Holz gebautes Opernhaus aufgestellt werden, das akustisch hohen Ansprüchen genügt. Diese Opéra des Nations hatte man von der Pariser Comédie-Française gekauft und mit 60 Sattelschleppern nach Genf gefahren. Bei der Carmen-Premiere, die die Spielzeit eröffnet, geniessen die Besucher an diesem Septemberabend einen Aperol Spritz auf dem kleinen Vorplatz. Der rote Teppich ist hier blau. Statt auf Stuck und Fresken blickt man in dem funktionalen Gebäude auf nüchterne Holzwände. Hierher kommt man wegen der Musik – und die kann sich im steil ansteigenden Zuschauerraum hören lassen. Die vom Orchestre de la Suisse Romande unter der Leitung von John Fiore gespielte Ouvertüre klingt federnd und transparent. Regisseurin und Choreografin Reinhild Hoffmann gelingt das Kunststück, mit ganz wenigen Mitteln und einer ausgezeichneten Personenführung die viel gespielte Oper zu einem facettenreichen, packenden Drama zu machen. Sébastien Guèze als Don José klingt anfangs noch etwas nasal. Je länger der sich zuspitzende Abend dauert, desto freier und auch dramatischer wird die Stimme des französischen Tenors. Mit Ekaterina Sergeeva hat er eine Carmen der Extraklasse an seiner Seite, die mit ihrem tief gründenden Mezzo nicht nur vokal auftrumpft, sondern auch über eine grosse Ausstrahlung verfügt. Ildebrando D’Arcangelo ist ein viriler Escamillo mit Charme und dunklem Timbre. Mit Rossinis Viva la Mamma (Premiere am 21. Dezember) werden sich die Genfer dann von ihrem hölzernen Opernhaus verabschieden.

Intendant Tobias Richter blickt zufrieden zurück auf die zweieinhalb Spielzeiten in der Opéra des Nations: «Wir konnten hier ein ganz anderes künstlerisches Profil zeigen – gerade mit den Barockopern. Der Umzug hat uns auch ermöglicht, ein neues Publikum zu gewinnen, ohne dabei das alte zu verlieren. Das war eine grosse Herausforderung.» Nach dem Umzug wird die Ausweichspielstätte wieder abgebaut und nach China transportiert – dort hat eine private Produktionsfirma das portable Opernhaus gekauft. Und möchte der Intendant in den letzten Monaten seiner Genfer Amtszeit etwas verändern im neuen alten Haus? «Meine Absicht ist es, das Publikum und das künstlerische Team wieder gut und sicher ins Grand Théâtre de Genève zurückzubringen. Für Veränderungen wäre dann mein Nachfolger zuständig.»

-

Sébastien Guèze (Don José) und Ekaterina Sergeeva (Carmen). Foto: GTG / Magali Dougados