Exil und Migration in der Musikkultur

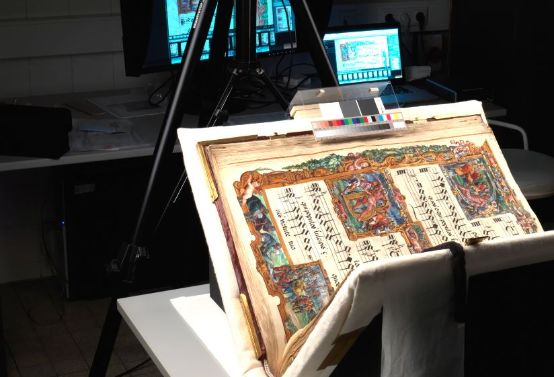

Das Musikfestival «Szenenwechsel» der Hochschule Luzern präsentiert Werke mit Bezug zu politischen, wirtschaftlichen oder privaten Exil-Erfahrungen. Parallel dazu wird das Internationale Symposium «Exile and Emigration in Music Culture» veranstaltet.

Das vom Schweizerischen Nationalfonds geförderte Symposium «öffnet die Perspektive auf sämtliche Situationen, in denen Personen aus politischen, religiösen und wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat entweder physisch oder im Sinne einer inneren Emigration verlassen und lädt zur Diskussion über neueste Erkenntnisse zur musikalischen Exil- und Emigrationsforschung».

Das Festival findet vom 24. bis 29. Januar 2016 in Luzern statt. Erstmals geben dabei die Junge Philharmonie Zentralschweiz und das Luzerner Sinfonieorchester ein gemeinsames Konzert.

Das Festival und insbesondere ein Sinfoniekonzert vom 27. Januar sind dem Dirigenten Israel Yinon (1956–2015) gewidmet, der am letztjährigen Festival während der Aufführung der «Alpensinfonie» mit der Jungen Philharmonie Zentralschweiz unerwartet verstorben ist. «Die Thematik des Exils, der Emigration stand dem Weltbürger nahe und beschäftigte ihn immer wieder», so Musikhochschul-Direktor Michael Kaufmann.

Mehr Infos: www.hslu.ch/szenenwechsel