Was Lieder mit uns machen

Das vierte Lied-Basel-Festival bot unter dem Motto «gefährlich leben» Konzerte, Meisterkurse – und Nachrichten von einer Nordpolexpedition.

Im Jahr 2016 sammelten die Mezzosopranistin Silke Gäng und ihr Mann, der Musik- und Theaterwissenschaftler Ludovic Allenspach, Ideen zu einem in ihren Augen idealen und zeitgemässen Liedfestival. Mit Meike Olbrich (Geschäftsführerin und Hobbysängerin), Alain Claude Sulzer (Schriftsteller) und Tobias Schabenberger (Pianist) holten sie Freundinnen und Freunde an Bord und gründeten die Stiftung Lied Basel. Jedes Mitglied deckte sozusagen einen Aspekt des Liedes ab. Dank einiger Mäzene, verschiedener Stiftungen und kantonaler Unterstützungsfonds konnte das Vorhaben auf eine solide Basis gestellt werden.

Nach 2019, 2021 und 2022 (2020 fiel aus bekannten Gründen aus) fand Lied Basel am 19. bis 23. April zum vierten Mal statt. Zum zweiten Mal wurden die grosszügigen Räumlichkeiten des Musik- und Kulturzentrums Don Bosco genutzt. Im Zentrum des Festivals stehen Meisterkurse, genannt Lied-Academy. 65 Duos aus ganz Europa hatten sich für dieses Jahr in einem mehrstufigen Prozess um die ausgeschriebenen Stipendien beworben. 5 erhielten schlussendlich den Zuschlag. Es handelt sich um junge Musikerinnen und Musiker, die am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen. Jedes Duo bekam vier Mal eine Stunde hochkompetenten Unterricht beim sogenannten «Duo in Residence», bestehend aus der international erfolgreichen Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager und dem renommierten Pianisten und Begleiter Malcolm Martineau. An einem Tag besuchten die Stipendiaten einen Schauspielworkshop bei Klaus Brömmelmeier. Ausserdem bekamen sie Hinweise zu Karrierefragen von Aimée Paret, die schon geraume Zeit als Künstlerberaterin tätig ist.

Das vielseitige musikalische Festivalprogramm bestand aus insgesamt acht Konzerten. Dazu gehörten unter anderem die Uraufführung der Lied-Basel-Auftragskomposition von Stephanie Haensler und ein Familienkonzert. Den Auftakt bildete ein musikalisches Gesprächskonzert, und am Sonntag war das Schlusskonzert der Stipendiaten zu erleben.

Gefährliches Wasser, gefährliches Eis, gefährliches Singen

Das Motto «gefährlich leben» wurde in einem bunten Rahmenprogramm aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Eva Gesine Baur stellte ihre brandneue Biografie über Maria Callas, Die Stimme der Leidenschaft, vor. Die Gesangslegende des 20. Jahrhunderts lebte gefährlich, sie ging in jeder Phase ihres Lebens volle Risiken ein. Die «gefährlichen Berufe» Apnoetauchen und Singen wurden einander im Lied-Labor gegenübergestellt.

Auf die Fragen, was «gefährlich leben» für sie bedeute und ob sie mutig sei, antwortete Angelika Kirchschlager am Eröffnungsanlass: «Jeder, der auf die Bühne geht, lebt gefährlich». Augenzwinkernd fuhr sie fort: «Und Mut heisst für mich, selbst zu singen, nachdem man den Schülern erklärt hat, wie es geht.» Das Duo in Residence war am Donnerstagabend in einem Recital zu geniessen. Mit gestalterischer Intensität trug Kirchschlager Lieder mit Schwerpunkt deutsche Romantik bis hin zu Mahler, Strauss und Poulenc vor. Malcolm Martineau begleitete präzis und äusserst differenziert.

Am Samstagabend führte der Bariton Benjamin Appl mit dem Pianisten James Baillieu Schuberts Winterreise auf. Appls Biografie ist zu entnehmen, dass er viel vom Unterricht bei Dietrich Fischer-Dieskau profitiert habe, dessen letzter Schüler er war. Er verfügt über eine warme und kräftige Stimme und scheute sich nicht vor dynamischen Extremen und ungewohnten agogischen Wendungen. Er bewies auch Standfestigkeit, denn das Konzert dauerte über zwei Stunden. Der Schauspieler Harald Krassnitzer las zwischen den Liedern aus Tagebüchern und Logbüchern der gescheiterten österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition in den Jahren 1872–1874. Auf den ersten Blick hatten die Erzählungen der zwei Jahre in Todesangst lebenden Schiffbrüchigen mit Schuberts, rund ein halbes Jahrhundert zuvor erschienenem Liederzyklus nicht viel gemeinsam, doch dann stellten sich immer wieder bewegende Berührungspunkte ein.

Etwas Mut braucht es, wenn man an einem Klassikfestival Schubertlieder in poppiger und jazziger Form präsentiert. Die Band The Erlkings tat genau dies und stiess beim Basler Publikum auf einhellige Begeisterung.

Im Rahmen des im letzten Jahr begonnenen Lied-Basel-Spendenprojekts «Song Recitals in Times of War» konnten vier Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine kurzfristig für ein Konzert nach Basel geholt werden. Der Zusammenhang mit dem Thema Lebensgefahr liegt auf der Hand. (Bericht in der Schweizer Musikzeitung über Liederabende in der Ukraine)

«Don’t show me, but let me know»

Es gibt viele Beispiele von Meisterkursen mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern, die den Voyeurismus des Publikums befördern. Dass dies bei Kirchschlager und Martineau nicht der Fall war, ist ihnen hoch anzurechnen. Der Ton war kollegial und die Hinweise praxisbezogen und konkret. Wenn jemand mit einem gut einstudierten Lied ankommt und in kurzer Zeit verschiedene Anweisungen dazu bekommt, was stimmlich und interpretatorisch zu ändern sei, kann das schon mal überfordern. Die Stipendiaten reagierten aber meist sehr gelassen und professionell und konnten vieles direkt umsetzen. «Das Lied muss etwas mit uns machen, nicht wir etwas mit dem Lied», so formulierte Kirchschlager einen ihrer Grundsätze.

Bei der Interpretation schiessen manche übers Ziel hinaus und heben zum Beispiel lautmalerisch einzelne Worte hervor. Es gelte aber, die Aussage und nicht einzelne Worte zu interpretieren und das gehe nur über die Textverständlichkeit: «Ohne Text, kein Ausdruck», wiederholte sie mehrmals nachdrücklich. Malcolm Martineau hob einen spannenden Aspekt hervor: «Die Formung des anlautenden Konsonanten sagt immer, welche Bedeutung man dem jeweiligen Wort geben will.» Ein verführerisches «Sing along» sei zu vermeiden: «Du musst dich mit dem Text den Harmonien widersetzen», sagte Kirchschlager. Die Haltung des Singenden sei entscheidend. Persönliche Betroffenheit und Selbstmitleid wolle man beim Interpreten nicht sehen: «Don’t show me, but let me know», brachte es die Dozentin auf den Punkt. Man dürfe sich nicht zu sehr von Stimmungen leiten lassen und sich nicht zu viele Freiheiten nehmen: «Interpretation heisst nicht, jeden Tag so zu singen, wie man sich gerade fühlt.»

Die Teilnehmenden dürften mit einem gefüllten Rucksack an Erfahrungen von dieser Woche heimgekehrt sein und ihre künstlerische Entwicklung durch mehrere Puzzleteile ergänzt haben.

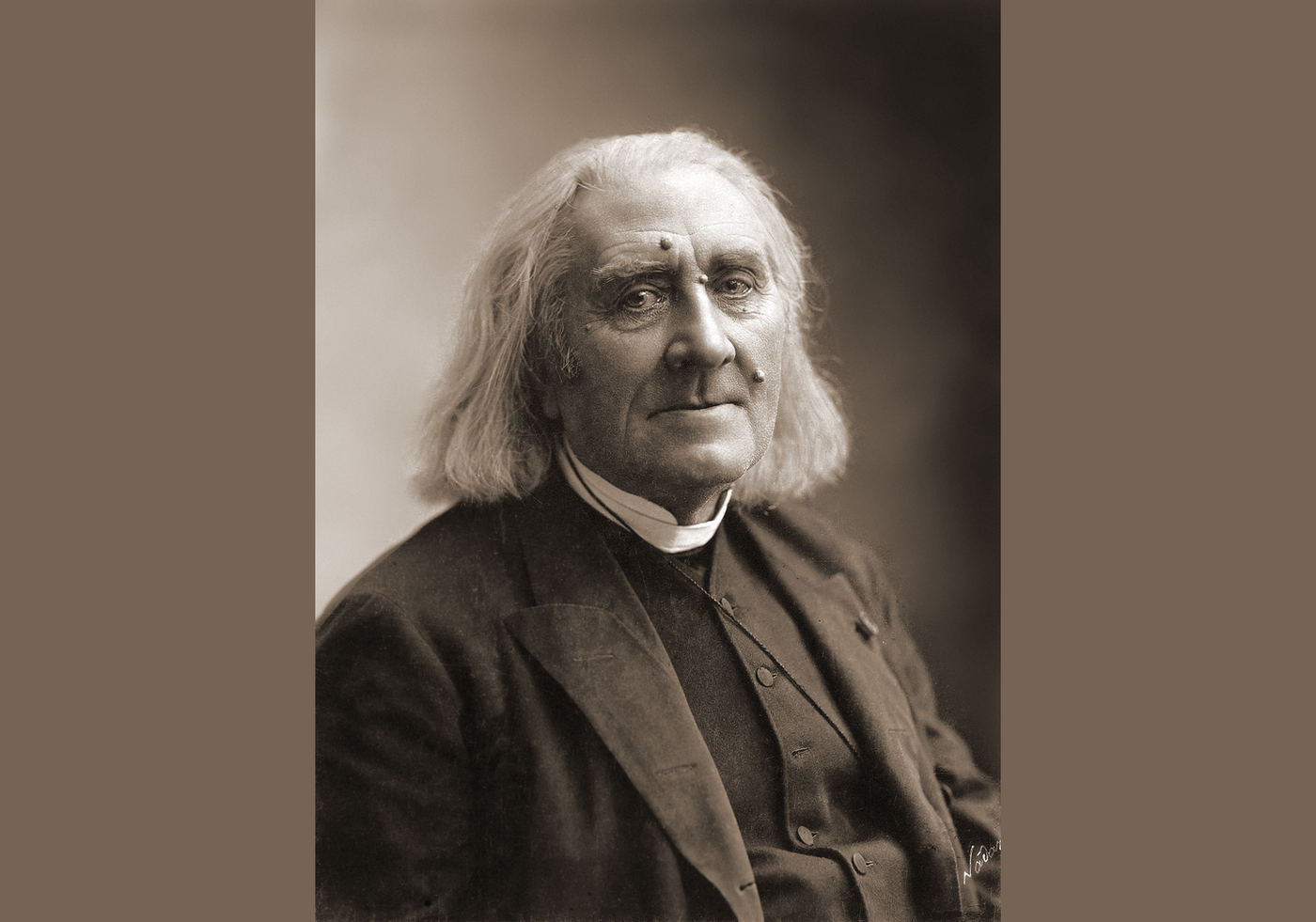

Franz Liszt: Klavierstücke aus den Jahren 1880–1885, hg. von Michael Kube, BA 10871, € 20.95, Bärenreiter, Kassel

Franz Liszt: Klavierstücke aus den Jahren 1880–1885, hg. von Michael Kube, BA 10871, € 20.95, Bärenreiter, Kassel

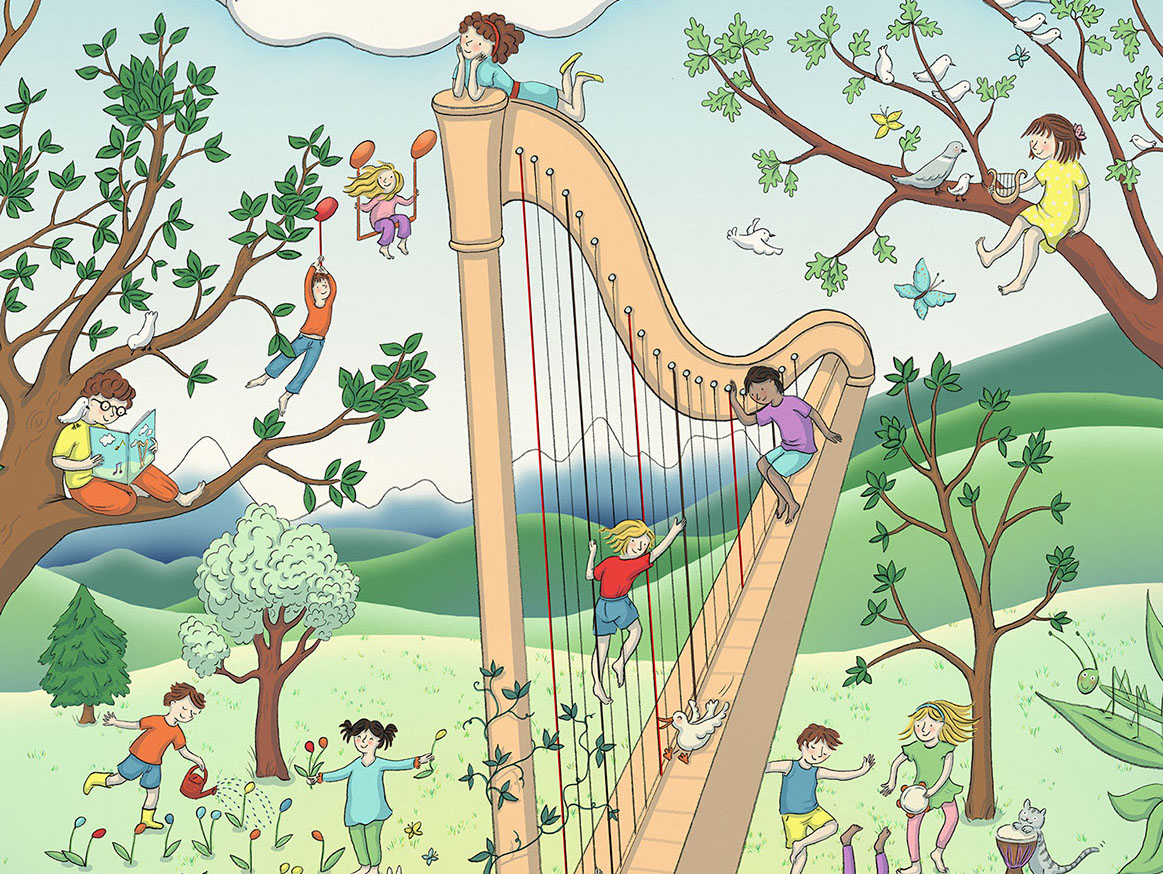

Die Harfenschule Regenbogen ist eine zeitgemässe, pädagogische Bereicherung, die ich nur empfehlen kann.

Die Harfenschule Regenbogen ist eine zeitgemässe, pädagogische Bereicherung, die ich nur empfehlen kann.

Drama und Oper. Armin Rüeger – Librettist und Freund von Othmar Schoeck, Begleitbuch zum Othmar Schoeck Festival 2022, hg. von Alvaro Schoeck und Chris Walton, 156 S., Fr. 15.00, Müsigricht, Steinen 2022, ISBN 978-3-9525658-0-3

Drama und Oper. Armin Rüeger – Librettist und Freund von Othmar Schoeck, Begleitbuch zum Othmar Schoeck Festival 2022, hg. von Alvaro Schoeck und Chris Walton, 156 S., Fr. 15.00, Müsigricht, Steinen 2022, ISBN 978-3-9525658-0-3

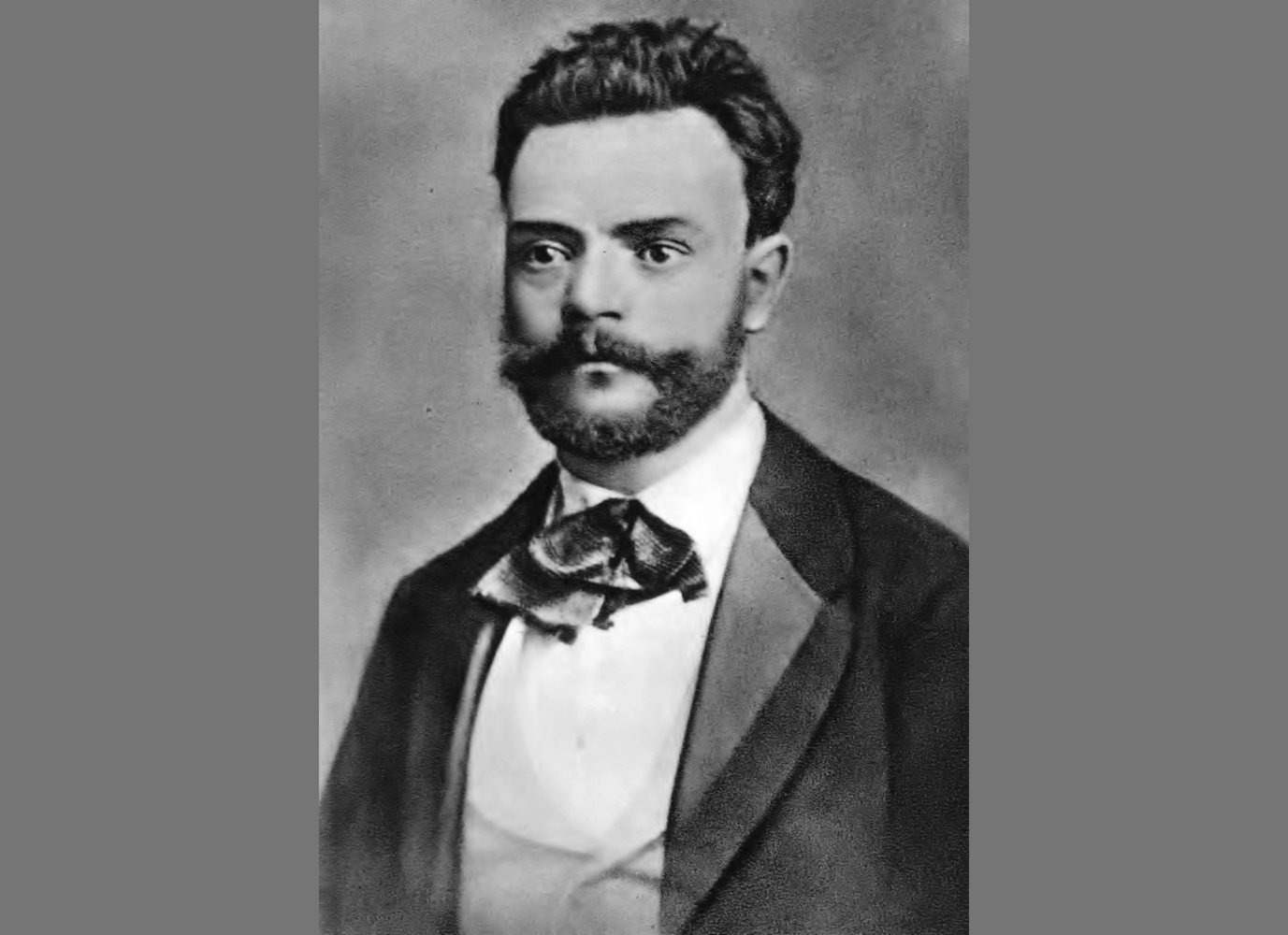

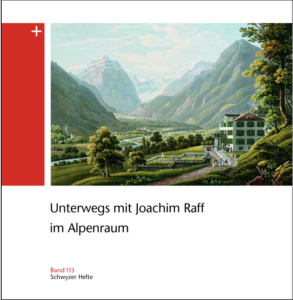

Severin Kolb, Franziska Gallusser, Lion Gallusser, Joseph Jung, Heinrich Aerni: Unterwegs mit Joachim Raff im Alpenraum, Schwyzer Heft Band 113, 137 S., Fr. 25.00, Kulturkommission Kanton Schwyz, 2022, ISBN 978-3-909102-75-4

Severin Kolb, Franziska Gallusser, Lion Gallusser, Joseph Jung, Heinrich Aerni: Unterwegs mit Joachim Raff im Alpenraum, Schwyzer Heft Band 113, 137 S., Fr. 25.00, Kulturkommission Kanton Schwyz, 2022, ISBN 978-3-909102-75-4

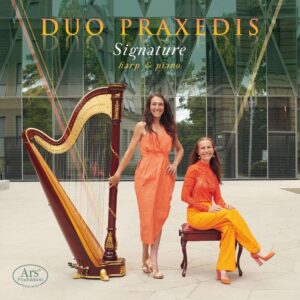

Duo Praxedis: Signature. Praxedis Hug-Rütti, harp; Praxedis Geneviève Hug, piano. Ars Produktion ARS 38 628

Duo Praxedis: Signature. Praxedis Hug-Rütti, harp; Praxedis Geneviève Hug, piano. Ars Produktion ARS 38 628

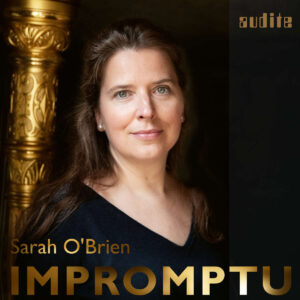

Sarah O’Brien: Impromptu. Audite 97.807

Sarah O’Brien: Impromptu. Audite 97.807