Landflucht und Stadtsucht

Die Lieder von Eugen Meier auf walliserdeutsche Texte von Hannes Taugwalder erklingen hier alternierend mit hochdeutschen Liedern von Schweizer Komponisten.

Als der Aargauer Pianist Werner Schmid zusammen mit der Sopranistin Christina Lang und der Mezzosopranistin Margrita Sarbach 2010 für die pionierhafte CD Und ’s Meiteli singt grösstenteils unbekannte Kinder-und Mundartlieder von Schweizer Komponistinnen und Komponisten aufnahm, ragten Kostproben aus dem Heft Lieder us um Tal von Eugen Meier ihres ausgeprägten Walliser Dialekts wegen hervor.

Von den insgesamt 16 Liedern auf Texte des in Zermatt aufgewachsenen Schriftstellers und Industriellen Hannes Taugwalder (1910–2007) haben die Sopranistin Franziska Heinzen und der Pianist Benjamin Mead nun mit Ausnahme von zwei mehrstrophigen Nummern erstmals alle eingespielt, gegenüber dem Erstdruck von 1981 teilweise mit pianistischen Einleitungen und Nachspielen erweitert.

Der 1934 im Aargau geborene, in Wien von Julius Patzak und Hans Swarowsky ausgebildete Komponist, Dirigent und Pädagoge Eugen Meier lebt und wirkt seit 1961 im Wallis, das zu seiner zweiten Heimat wurde. Seine von Sehnsucht, Liebe und Naturverbundenheit handelnden Lieder us um Tal erklingen auf der klug konzipierten CD mit dem Untertitel «An Homage to Swiss Art Song» konsequent alternierend mit sorgfältig ausgewählten, thematisch verwandten Liedern auf deutschsprachige Texte u. a. von Hesse, Lenau, C. F. Meyer, Morgenstern und Storm. Vertonungen durch so bekannte Komponisten wie Joachim Raff, Othmar Schoeck, Frank Martin und Heinz Holliger wechseln einerseits mit zeitgenössischen Beiträgen von Isabel Mundry und Werner Bärtschi ab, andererseits mit Liedern von lange Vergessenen wie Walter Courvoisier, Emil Frey und Hermann von Glenck.

Aus dem Kanton Wallis stammend, garantiert Franziska Heinzen für eine authentische Textwiedergabe der Lieder us um Tal, die sie mit volksliedhaft schlichter Tongebung singt. Bei den mehrheitlich spätromantischen Kunstliedern driftet sie vor allem in hohen Lagen mit starkem Vibrato ins Opernhafte ab. Dies im Widerspruch etwa zu Hans Huber, der im Mädchenlied op. 61 Nr. 3 «schmeichelnd, mit dem zartesten Ausdruck» empfiehlt. Von Benjamin Mead pianistisch diskret unterstützt, erweckt die Sängerin den Eindruck, sie müsse aus dem Reservat der rustikalen Walliser Musik landfluchtartig ausbrechen, um mit einer expressiveren Gesangsweise ein urbanes Publikum für sich zu gewinnen.

Lieder us um Tal. Franziska Heinzen, Sopran, Benjamin Mead, Klavier. Prospero PROSP 0062

Gisela Zweifel-Fehlmann: Klassik ist klasse! Das musikalische Glossar samt Komponistenverzeichnis für Einsteiger, mit Zeichnungen von Linda Grädel, 160 S., Fr. 10.00, Edition ABCDEF…, Diessenhofen 2023, ISBN 978-3-03858-732-3 (Druck)

Gisela Zweifel-Fehlmann: Klassik ist klasse! Das musikalische Glossar samt Komponistenverzeichnis für Einsteiger, mit Zeichnungen von Linda Grädel, 160 S., Fr. 10.00, Edition ABCDEF…, Diessenhofen 2023, ISBN 978-3-03858-732-3 (Druck)

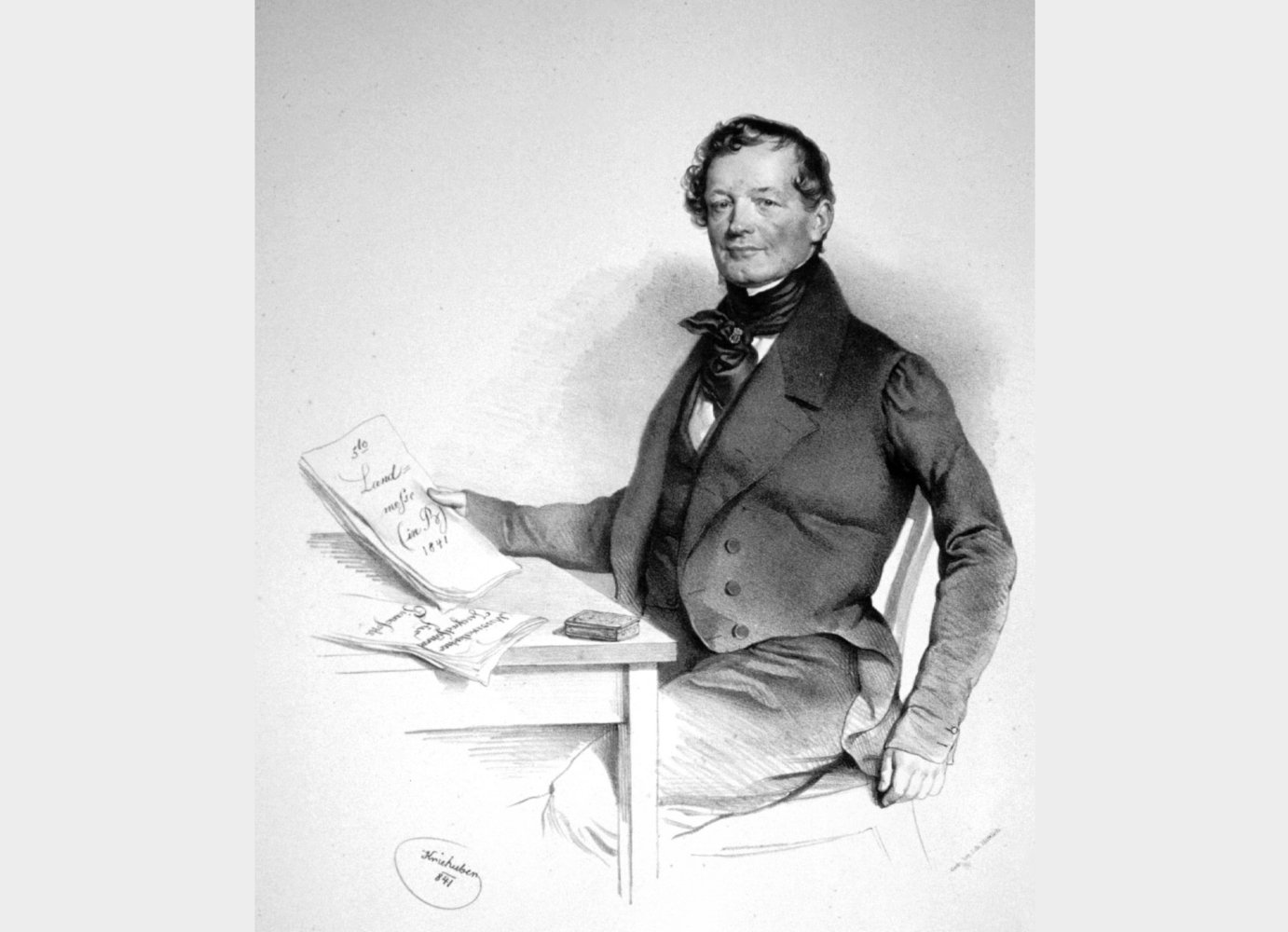

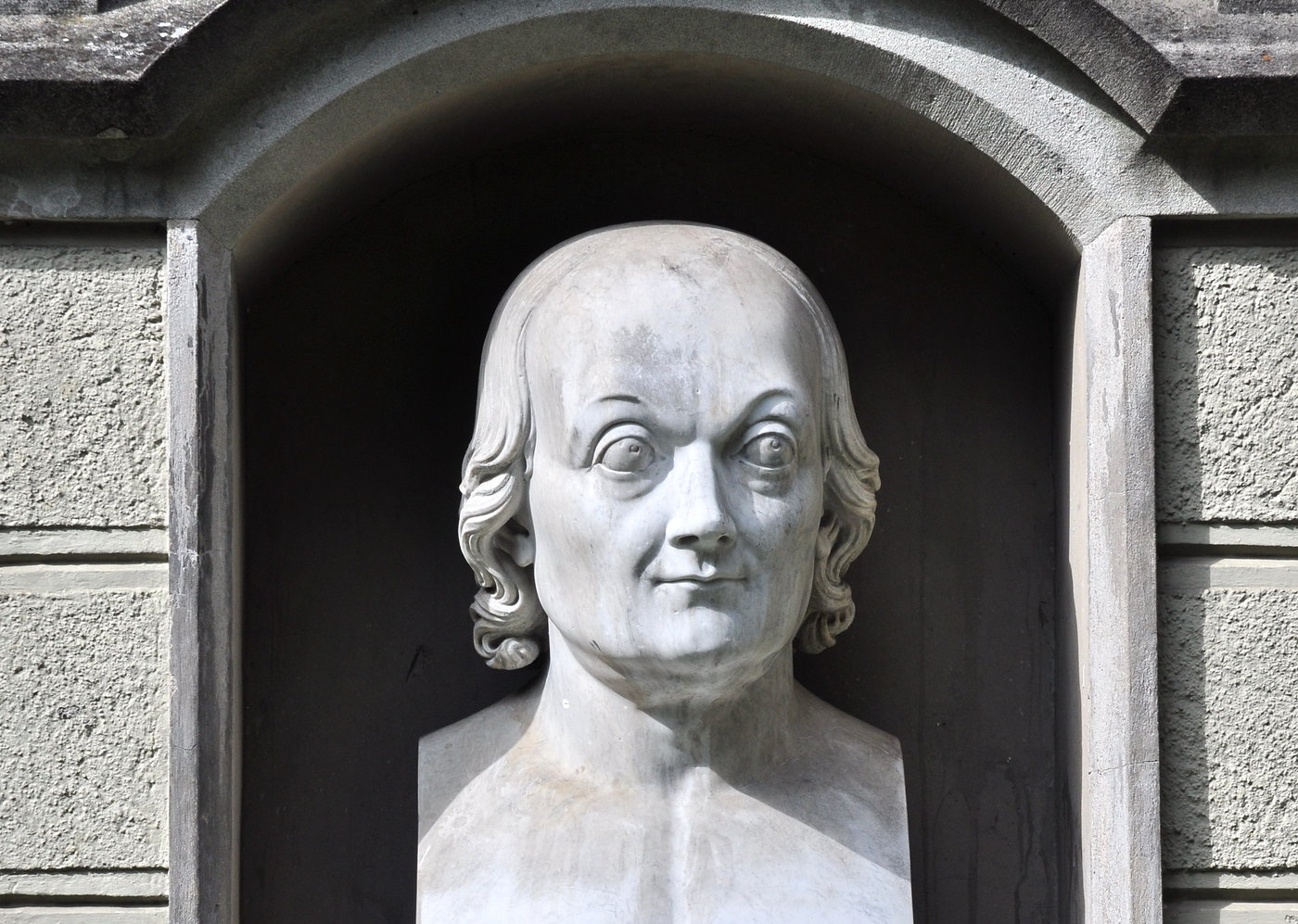

Martin Staehelin: Hans Georg Nägeli (1773–1836). Einsichten in Leben und Werk, Band I, 789 S., Fr. 90.00, Schwabe, Basel 2023, ISBN 978-3-7965-4746-1

Martin Staehelin: Hans Georg Nägeli (1773–1836). Einsichten in Leben und Werk, Band I, 789 S., Fr. 90.00, Schwabe, Basel 2023, ISBN 978-3-7965-4746-1

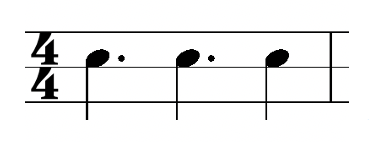

Nur die Tonhöhe und die Betonung der einzelnen Zählzeiten machen den Unterschied, ob sich das afrikanische, orientalische oder Latin-Feeling einstellt. In der afrikanischen Variante lautet die Rhythmusformel

Nur die Tonhöhe und die Betonung der einzelnen Zählzeiten machen den Unterschied, ob sich das afrikanische, orientalische oder Latin-Feeling einstellt. In der afrikanischen Variante lautet die Rhythmusformel

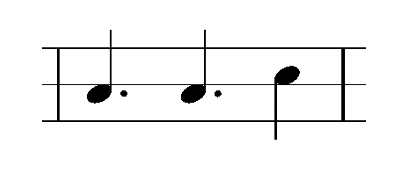

in der karibischen

in der karibischen Dazu kommen die Instrumente, die den spezifischen Klang ausmachen. Konzis und anschaulich werden die Spieltechniken der Djembe (afrikanisch), Conga (karibisch), Darabukka (orientalisch) und weiterer Perkussionsinstrumente erklärt und in den Videos vorgeführt, die über die Helbling-Media-App bereitstehen.

Dazu kommen die Instrumente, die den spezifischen Klang ausmachen. Konzis und anschaulich werden die Spieltechniken der Djembe (afrikanisch), Conga (karibisch), Darabukka (orientalisch) und weiterer Perkussionsinstrumente erklärt und in den Videos vorgeführt, die über die Helbling-Media-App bereitstehen. Gerhard Reiter: Rhythmus ohne Grenzen. Percussion-Modelle zur Begleitung von Songs aus aller Welt, für die Sekundarstufe, 56 S., Audiobeispiele und 90 Videos, Fr. 39.60, Helbling, Bern 2020, ISBN 978-3-99069-315-5

Gerhard Reiter: Rhythmus ohne Grenzen. Percussion-Modelle zur Begleitung von Songs aus aller Welt, für die Sekundarstufe, 56 S., Audiobeispiele und 90 Videos, Fr. 39.60, Helbling, Bern 2020, ISBN 978-3-99069-315-5