Storia di Highmatt

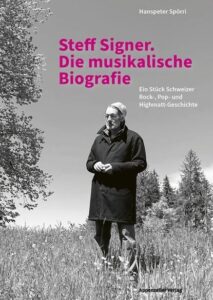

Il giornalista e confidente di lunga data Hanspeter Spörri ha scritto una biografia completa del musicista di Appezell e artista multimediale Steff Signer.

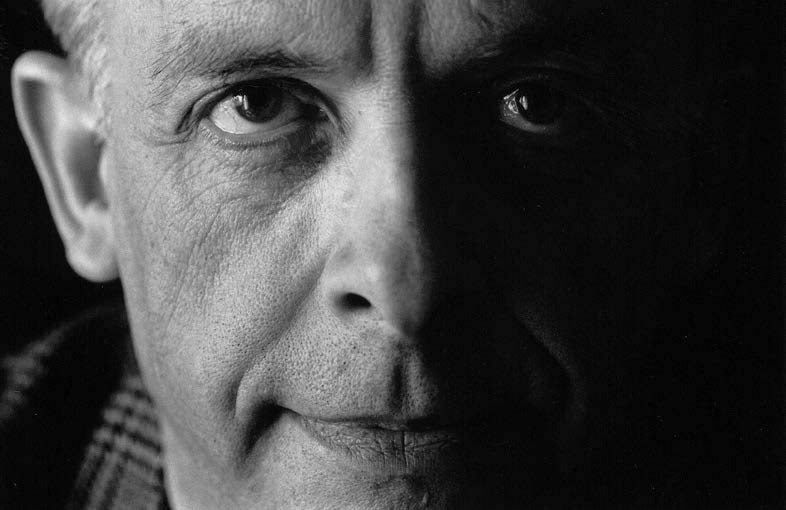

Steff Signer, alias Infrasteff, non è mai entrato in una hit parade, né ha mai riempito gli stadi o mandato in visibilio i botteghini. Almeno la sua opera Tardo pomeriggio in paradiso al Rossini Opera Festival sull'isola di Rügen, dopo il quale il direttore d'orchestra Wolfgang Danzmayr ha elogiato l'opera definendola "straordinariamente stravagante". In un'occasione, il rocker sperimentale, compositore, poeta e pittore, nato a Hundwil nel cantone di Ausserrhoden e oggi 74enne, si è trovato addirittura in una posizione chiave: dal 1989 al 1994 è stato produttore capo della serie "Musikszene Schweiz" organizzata dal Percento culturale Migros.

Sono proprio i salti (laterali) inaspettati che rendono il lavoro di Hanspeter Spörri, ex caporedattore della rivista AlleanzaLa cronaca, scritta da un amico di Signer fin dai tempi della scuola, è un "tuffo" piacevole e nutriente nella storia musicale e sociale della Svizzera orientale. L'archivio di Signer è ora conservato dalla Biblioteca cantonale di Appenzello Esterno. "Come testimonianza contemporanea, i diversi materiali documentano un periodo della storia dell'Appenzello che in precedenza non era accessibile in musei, archivi o biblioteche", scrive la direttrice della biblioteca Heidi Eisenhut. "L'archivio privato Signer è una testimonianza di una sottocultura di casa nostra; caratterizzata dal 1968 e da Frank Zappa, 'alternativa', 'strampalata', diversa dal solito e tuttavia profondamente legata all'Appenzello in molti punti di riferimento."

Grazie a una generosa selezione di codici QR, il libro rende piena giustizia al lavoro multimediale di Signer. Gli esempi sonori iniziano con il "piano jazz" giovanile e spaziano dai primi combo "beat", agli esperimenti zappiani (Signer non si è mai liberato del titolo "Appenzell Frank Zappa"), alle big band jazz-rock, alle occupazioni con la nuova musica e alla fase pop degli anni Ottanta, fino all'esplorazione satirica e affettuosa dell'ambiente appenzellese in tempi recenti. Un libro esemplare.

Hanspeter Spörri: Steff Signer. La biografia musicale. Un pezzo di storia del rock, del pop e dell'highmatt svizzero, 400 p., Fr. 48.00, Appenzeller Verlag, Schwellbrunn 2024, ISBN 978-3-85882-888-0