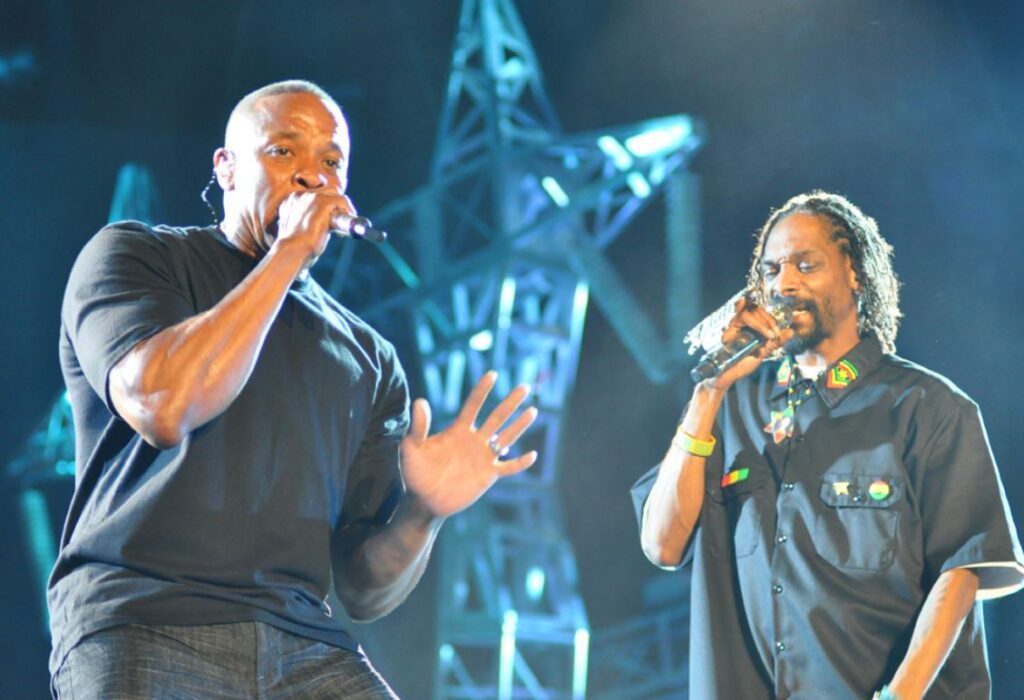

Im Hip-Hop geben die Produzenten den Ton an

Häufig sind es die Star-Rapper, welche die Hoheit über den Klang eines Tracks für sich beanspruchen. Ein Team der Uni Hamburg zeigt nun, dass es eher die Produzenten sind.

Um die Klangeigenschaften der Songs genauer zu bestimmen, bediente sich das Team rund um den Musikwissenschaftler Tim Ziemer zum einen der in der Musikpraxis gängigen MFCCs (Mel-Frequenz-Cepstral-Koeffizienten). MFCCs sind Merkmale, welche die sogenannte spektrale Balance eines Songs beschreiben, also, wie bassig, brillant oder dumpf ein Lied klingt. Zum anderen nutzten die Forscher das sogenannte Goniometer. Dabei handelt es sich um ein typisches Analysewerkzeug, das in Tonstudios eingesetzt wird, um die räumliche Dimension eines Mixes zu bestimmen.

Das Ergebnis war laut der Mitteilung der Universität eindeutig. Jeder Produzent hat seinen eigenen, typischen Sound – sowohl in der spektralen als auch in der räumlichen Balance. Auch im Zusammenspiel mit den Stimmen der Rapper bleibe das Soundprofil des Produzenten dominant. Auch die markante Stimme eines Rappers scheint das typische Soundprofil eines Produzenten nicht zu beeinflussen.

Originalpublikation:

https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=22793