Hoch hinaus im Hochhaus

Behäbig mag in Bern vieles sein, die Szene der neuen und experimentellen Musik ist es eindeutig nicht. Verbunden im Netzwerk pakt bern stellt sie wagemutige Projekte auf die Beine und begeistert damit das Publikum.

Das wohl berühmteste Geisterhaus in Bern steht an der Junkerngasse, das grösste dagegen am Stadtrand. In seinem Treppenhaus sind Klänge zu vernehmen. Die Quelle der Musik bleibt unsichtbar. Einzelne Lichtprojektionen erhellen das Weiss der kahlen Wände. Horchende tauchen auf – und verschwinden wieder. Surreal mutet die Szenerie an. Was nach dem Plot für einen Gespensterfilm klingt, ist in Wirklichkeit die mit Spannung erwartete Veranstaltung «flash! (back and forward)» des Netzwerks pakt bern im ehemaligen Swisscom-Gebäude. Seit drei Jahren steht das Gebäude leer. Nun kehrte Anfang Dezember zum ersten Mal wieder Leben ein. Zumindest für einen Abend. Während fünf Stunden bespielten nämlich Mitglieder von pakt bern und geladene Musiker ausgewählte Räumlichkeiten des 19-stöckigen Hochhauses. Eine davon: das klaustrophobisch wirkende Treppenhaus. Darin spielten Studierende der Hochschule der Künste Bern (HKB) Solowerke von Iannis Xenakis, des Mathematikers unter den Komponisten.

Schon beim Eingang erwartete die 200 Besucher – mehr durften trotz grossem Ansturm aus Sicherheitsgründen nicht ins Gebäude an der Ostermundigenstrasse 93 – ein erstes Hörerlebnis, Ending II. Diese faszinierend changierende, zähflüssige, mit einer Vielzahl von im Raum verteilten Lautsprechern spielende Installation kreierten Studierende des Studiengangs SoundArts der HKB auf der Basis einer Komposition von Tobias Reber. Mitten im Schneegestöber schickte 19 Etagen höher, auf dem Dach des 72 Meter hohen Gebäudes, die Sängerin Franziska Baumann eine sublime, Stimme und Elektronik verschmelzende Klangwolke in die eiskalte Nacht hinaus. Ihre Kommandozentrale war dabei eine Gondel, stibitzt aus einem Skigebiet, was die audiovisuelle Magie der Darbietung noch verstärkte.

Klassische Avantgarde trifft auf junge Wilde

Ein regelrechtes Panoptikum aktueller Musik entfaltete sich während dem fünfstündigen Anlass und zeigte die erfreuliche Bandbreite des Netzwerks pakt bern, das vor zwei Jahren gegründet worden war, um die Kräfte im Bereich der neuen und experimentellen Musik zu bündeln. Beinahe 60 Exponenten, die alle in einem Bezug zur Stadt Bern stehen, sind im basisdemokratisch organisierten Verein versammelt: Komponisten, Interpreten, Konzertveranstalter, generationen- und genredurchmischt. Die klassische Avantgarde der heute über Siebzigjährigen trifft im Netzwerk auf junge Wilde, Improvisiertes auf Auskomponiertes, Elektronik auf Instrumentalmusik. «Die Vorgeschichte von pakt bern ist lang, der Wunsch indes eindeutig: Musik quer zu denken und zu schaffen. Das Netzwerk bringt Neugierige und Experimentierfreudige zusammen», sagt Christian Pauli, Vorstandsmitglied von pakt bern, einem Verein ohne Präsidenten, notabene.

Schon im Jahr 2016 sorgte das «neue musik netzwerk», wie sich pakt bern auch nennt, für Furore. Im Sternensaal in Bümpliz wurde ein «neue musik battle» organisiert, in Anlehnung an die Box- und Wrestlingkämpfe, die in diesem traditionsträchtigen Saal regelmässig durchgeführt werden. Anstatt mit Fäusten ging man mit Tönen aufeinander los. Zum ersten Mal erlangte ein breites Publikum einen Einblick in das weitgefächerte Spektrum des Vereins, in dem sich alles versammelt, was in der Berner Neue-Musik-Szene Rang und Namen hat. Der Verein hat es sich schon nach kurzem Bestehen zur Tradition gemacht, jeweils aufs Jahresende hin einen Grossanlass zu verwirklichen. Nach dem Boxring kam nun ein Hochhaus als Austragungsort an die Reihe.

Konzertreihe Soap-Box

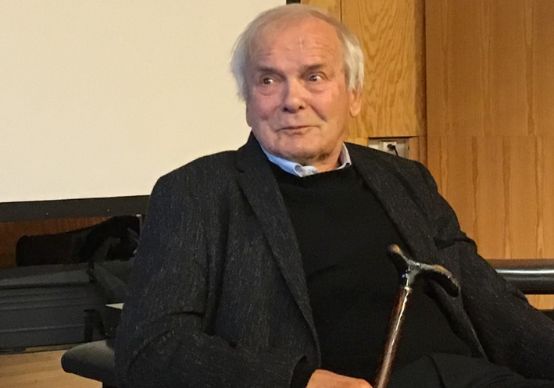

Ein beinahe unendliches Glissando, eingepackt in schönstes Frequenzgemisch, ist im siebten Stock des ehemaligen Swisscom-Gebäudes zu vernehmen. Dieses entstammt der Komposition Chronos-Kairos des Berner Altmeisters Peter Streiff, 1972 auf einem der ersten transportablen Tisch-Synthesizer, dem «Synthi VCS3», hergestellt. 25 Minuten dauert die sinnliche Klangreise, welche das musikalische Zeitempfinden in ganz neue Relationen setzt. Auf das Netzwerk pakt bern angesprochen, begrüsst Streiff die Solidarität, die durch diesen Zusammenschluss entsteht. «Trotz der grossen künstlerisch-ästhetischen Bandbreite erhält die individuelle Ausrichtung genügend Platz», fügt er als Wesensmerkmal des Vereins hinzu.

Zu entdecken gab es bei «flash! (back and forward)» viel. Improvisierte minimalistische Saxofonklänge des Konus-Quartetts, wuchtiger, instrumental hergestellter «industrial sound» des Hamburger Felix Kubin, live gespielt zu unbekannten Industrie- und Firmenlehrfilmen aus der Zeit von 1960 bis 1990, oder eine meditative Klangmassage von Maru Rieben, in deren Genuss man als Einzelgast in einem Personenlift kam, ergänzten sich an diesem Fest der Sinne zu einem stimmigen Ganzen. Ein Jahr zu warten braucht indes niemand, der in die Klänge der dynamischen Berner Musikszene eintauchen möchte. Ungefähr einmal im Monat findet die von pakt bern lancierte Konzertreihe Soap-Box im Progr statt. Das sind Stubenkonzerte zwischen improvisierter, elektronischer und installativer Musik.

Mehr Informationen zum Verein sowie Auskünfte über die Konzerte der Vereinsmitglieder unter: