Violinschulen über fünf Jahrhunderte

Petru Munteanu gibt einen Überblick über Lehrwerke für Geige bis heute. Als Referenzpunkt dient ihm Leopold Mozarts «Gründliche Violinschule».

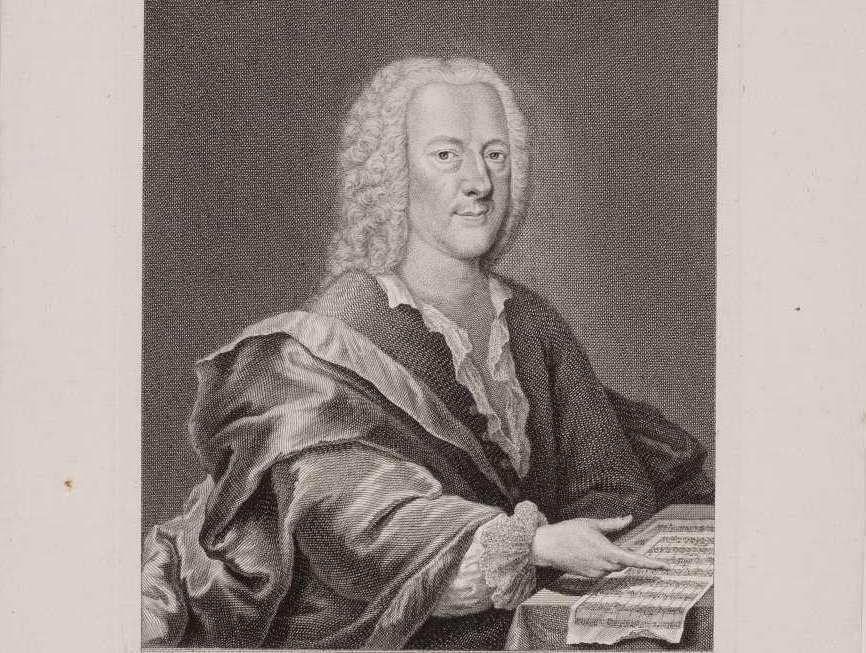

Diese riesige Fleissarbeit verdanken wir dem rumänischen Violin-Hochschullehrer Petru Munteanu. Auf 442 Seiten hat er die wichtigsten Aussagen aller erschienenen Violinschulen übersichtlich und mit vielen Notenbeispielen und Illustrationen zusammengestellt. Gegenwärtig lehrt er am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg. Da ist es naheliegend, dass Leopold Mozarts Gründliche Violinschule in den Ausgaben von 1769 und 1789 im Zentrum steht. Die anderen Lehrwerke werden mit ihnen verglichen. Es stellt sich heraus, dass Leopold Mozart sehr ausführlich vieles vorausgesehen hat, was heute noch gilt.

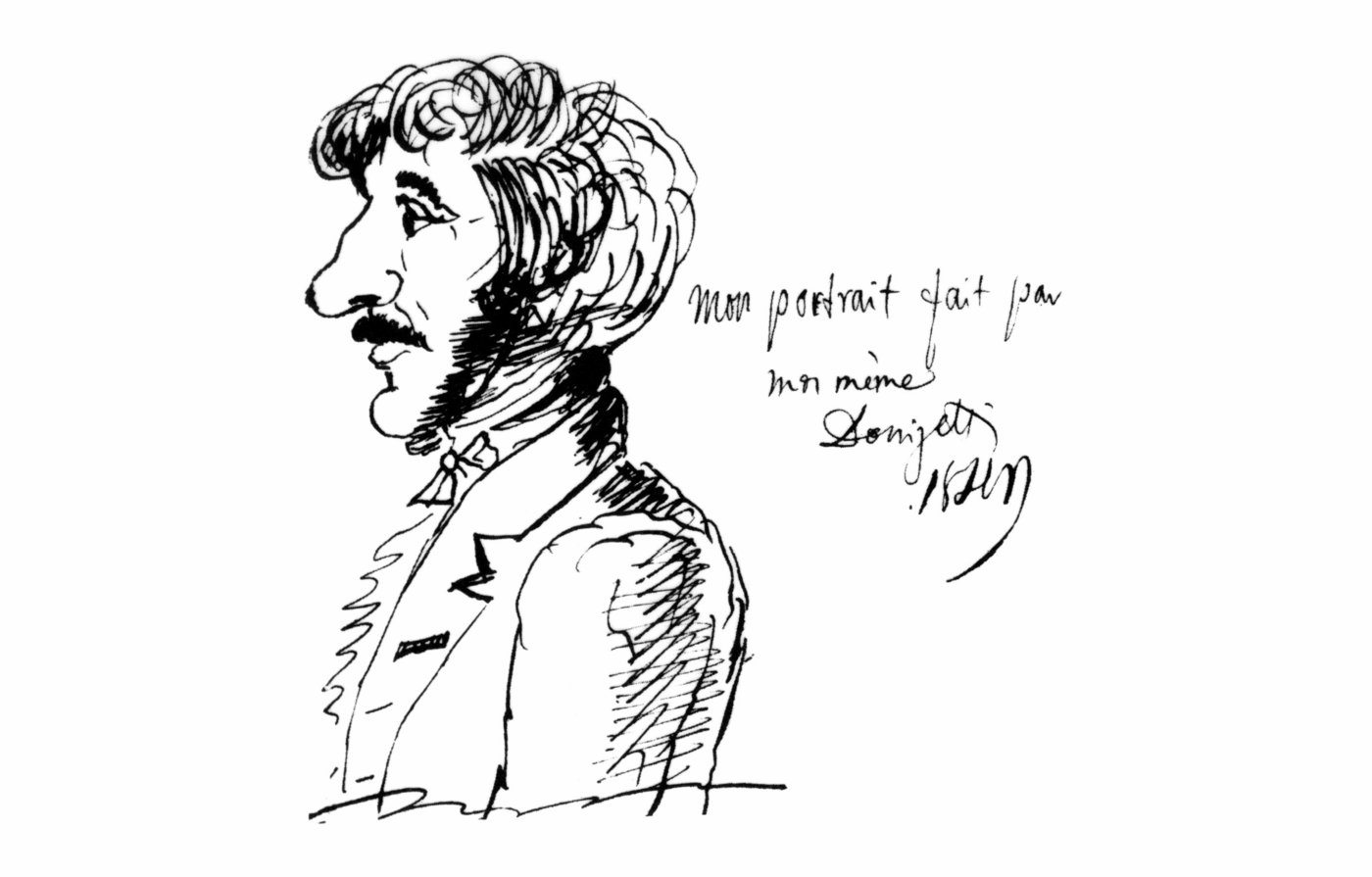

Munteanu skizziert die Besonderheiten jeder vorgestellten Violinschule in grauen Kästchen, was wegen der unzähligen, sonst wiederholt gleichen Ansichten der veschiedenen Pädagogen sehr hilfreich ist. Besonders interessant ist die Beschreibung der Schule Carl Guhrs, der sachlich und ausführlich die geigerischen Eigenheiten von Paganinis Spiel aufzeigte und sogar fähig war, aus dem Gedächtnis eine Fassung von Nel cor più non mi sento von Paganini zu veröffentlichen.

Im sechsten Kapitel, auf das oft verwiesen wird, «Violinunterricht und die Violinschulen heute», stellt Munteanu drei Fragen, die er mithilfe von Expertenzitaten (Seiffert, Seling, Eberhardt, Kolneder, Hausegger, Flesch, Galamian …) zu beantworten versucht: Wen, was und wie sollen wir unterrichten? Ich fand nur wenige anregende Gedanken, aber auf die dritte Frage einen zentralen von Carl Adolf Martienssen: Beim Erlernen der Sprache ist jedes Kind ein «Wunderkind». «Der Wunderkindkomplex ist psychologisch das unmittelbare Gerichtetsein des Willens der Hörsphäre auf das Klangziel … des zu bespielenden Instrumentes …» Das soll jeder Lehrperson Anregung sein, diese wichtige Blackbox zu nutzen!

Petru Munteanu: Violingeheimnisse aus 500 Jahren, Leopold Mozarts Violinschule im Kontext der Traditionen des Violinunterrichts, 442 S., € 49.80, Wissner, Augsburg 2023, ISBN 978-3-95786-306-5

Petru Munteanu: Violingeheimnisse aus 500 Jahren, Leopold Mozarts Violinschule im Kontext der Traditionen des Violinunterrichts, 442 S., € 49.80, Wissner, Augsburg 2023, ISBN 978-3-95786-306-5

Laurent Menager: Paraphrase pour cordes sur la mélodie «Kuck Friêmen op d’Kârt» op. 45, für 2 Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass, Partitur mit Stimmen, EM 2632, € 24.90, Merseburger, Kassel

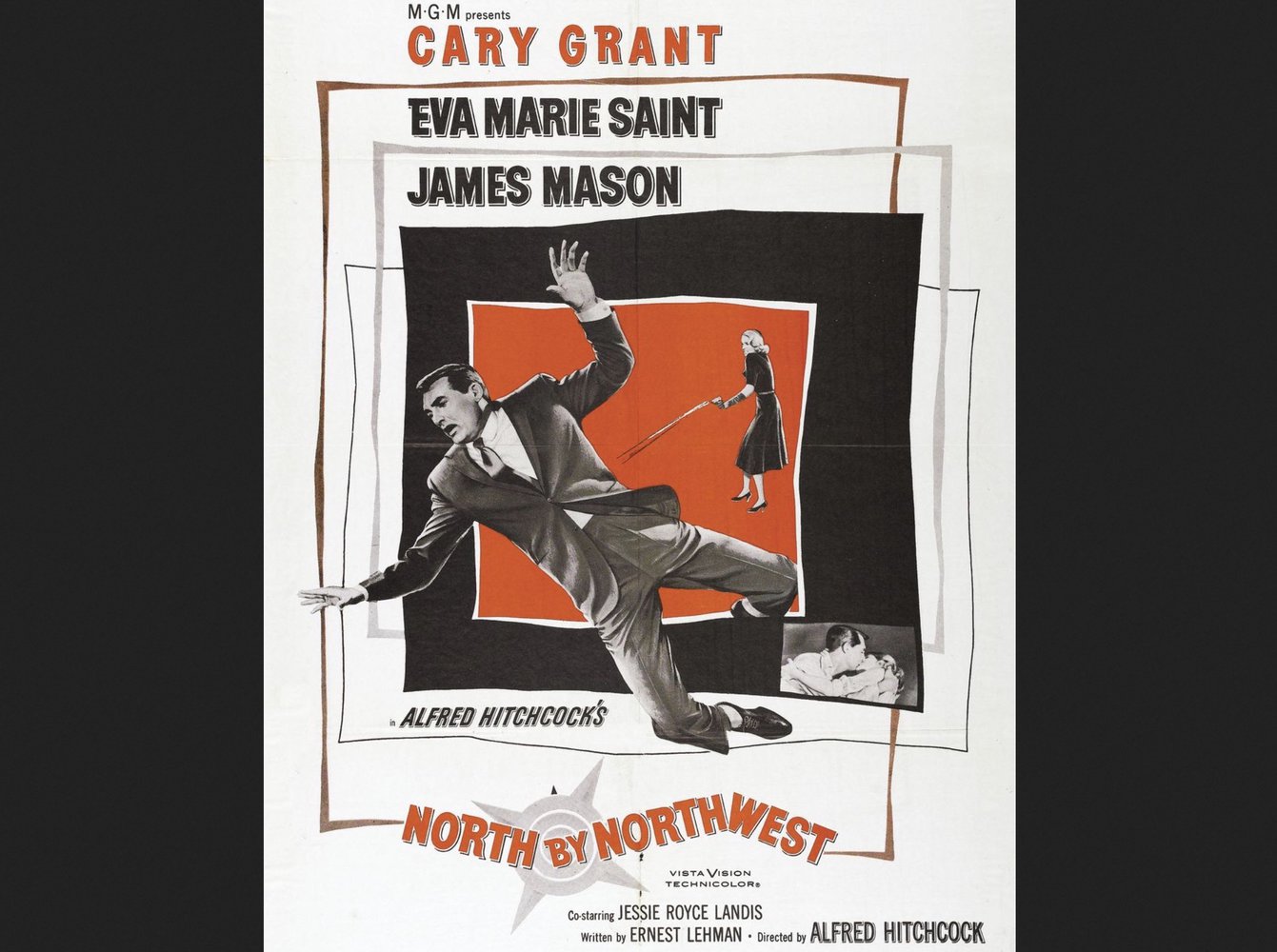

Laurent Menager: Paraphrase pour cordes sur la mélodie «Kuck Friêmen op d’Kârt» op. 45, für 2 Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass, Partitur mit Stimmen, EM 2632, € 24.90, Merseburger, Kassel Viel zu selten gelangen Filmscores in den Druck. Dabei sind derartige Partituren äusserst hilfreich, um Details der vielfach akustisch in den Hintergrund gerückten Komposition jenseits von frei zusammengestellten «Suiten» zu studieren. Dies ist vor allem dann lohnend, wenn sich die Musik als suggestiv und eigenständig erweist. So etwa die von Bernard Herrmann (1911–1975) komponierte zu Alfred Hitchcocks genialem, mit feiner Ironie gespicktem Agenten-Thriller North by Northwest (1959).

Viel zu selten gelangen Filmscores in den Druck. Dabei sind derartige Partituren äusserst hilfreich, um Details der vielfach akustisch in den Hintergrund gerückten Komposition jenseits von frei zusammengestellten «Suiten» zu studieren. Dies ist vor allem dann lohnend, wenn sich die Musik als suggestiv und eigenständig erweist. So etwa die von Bernard Herrmann (1911–1975) komponierte zu Alfred Hitchcocks genialem, mit feiner Ironie gespicktem Agenten-Thriller North by Northwest (1959).