Musikphilosophie mit offenerem Blick

Daniel Martin Feige schliesst in seinem neusten Buch an Adornos Ästhetik an und versucht, diese auch für Jazz und Popmusik fruchtbar zu machen.

Theodor W. Adorno, der grosse Musikphilosoph des 20. Jahrhunderts, war bekanntlich kein Fan von Jazz und Popmusik. Seine Äusserungen über sie zeugen eher von einer Abwehrhaltung denn von einer grundsätzlichen Offenheit gegenüber verschiedenen Musikkulturen. Adorno hatte seine Gründe (Stichwort «Kulturindustrie»). Doch die Musikphilosophie tut gut daran, die Skepsis in Bezug auf Jazz und Popmusik abzulegen und deren jeweilige ästhetische Potenziale eingehender zu durchleuchten.

Genau dies tut der Philosoph – und studierte Jazzpianist – Daniel Martin Feige in seinem neuen Buch Philosophie der Musik. Musikästhetik im Ausgang von Adorno. Über acht philosophische Grundkategorien plädiert er dafür, Begriffe wie «Komponieren», «Interpretieren» oder «Improvisieren» nicht als starre, aus der klassischen Musik erwachsene vordefinierte Messinstrumente zu verwenden, sondern diese von jedem musikalischen Werk aus neu zu denken – dialektische Begriffsarbeit, ganz im Sinne Adornos also.

Feige untersucht die ästhetischen Eigenheiten von westlicher Kunstmusik, Jazz und Popmusik mit viel philosophischem Theoriebezug, etwa den Aspekt der Jazzimprovisation mithilfe der Handlungstheorie G. E. M. Anscombes, sowie vor dem Hintergrund der Hermeneutik von Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer und John McDowell. Wenngleich die Gedanken dadurch meist auf abstrakter Ebene bleiben (näher behandelte Musikbeispiele kann man an einer Hand abzählen), kommt Feige zu einigen grundlegenden Erkenntnissen, insbesondere hinsichtlich des Jazz: zum Beispiel, dass der künstlerische Produktionsprozess in der Musik selbst bereits angelegt ist oder dass das Unkalkulierbare in der Improvisation miteinkalkuliert ist und sich der Sinn einer gesamten Performance erst rückwirkend und als Ganzes herstellen lässt. Die Popmusik thematisiert Feige vor allem über den Aspekt des Mediums, indem er ihr – im Gegensatz etwa zur «Kunstmusik» – vornehmlich eine Existenz als «nicht-dokumentarische[…] Aufnahmen» (S. 143) zuschreibt.

Insgesamt ist das Buch eine gelungene und erhellende Öffnung der Ästhetik Adornos hinsichtlich bislang vernachlässigter Musiktraditionen und bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten – nicht zuletzt für Untersuchungen, die sich noch näher um den musikalischen Gegenstand bewegen.

Daniel Martin Feige: Philosophie der Musik. Musikästhetik im Ausgang von Adorno, 216 S., € 24.00, edition text+kritik, München 2024, ISBN 978-3-689-30028-9

Monika Mandelartz: Greensleeves and Pudding Pies. Figured Bass and Historic Improvisation, 50 Pieces for 2 or more Instrumentalists, Level 1, EW 1220, € 26.50, Walhall, Magdeburg

Monika Mandelartz: Greensleeves and Pudding Pies. Figured Bass and Historic Improvisation, 50 Pieces for 2 or more Instrumentalists, Level 1, EW 1220, € 26.50, Walhall, Magdeburg

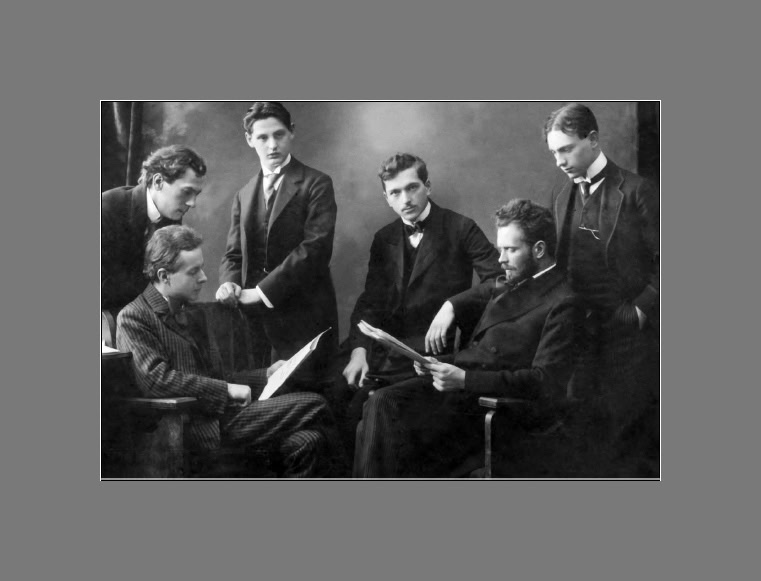

Béla Bartók: Streichquartett Nr. 2 op. 17, hg. von László Somfai; Stimmen: HN 1422, € 24.00; Studienpartitur: HN 7422, € 14.00; G. Henle, München

Béla Bartók: Streichquartett Nr. 2 op. 17, hg. von László Somfai; Stimmen: HN 1422, € 24.00; Studienpartitur: HN 7422, € 14.00; G. Henle, München

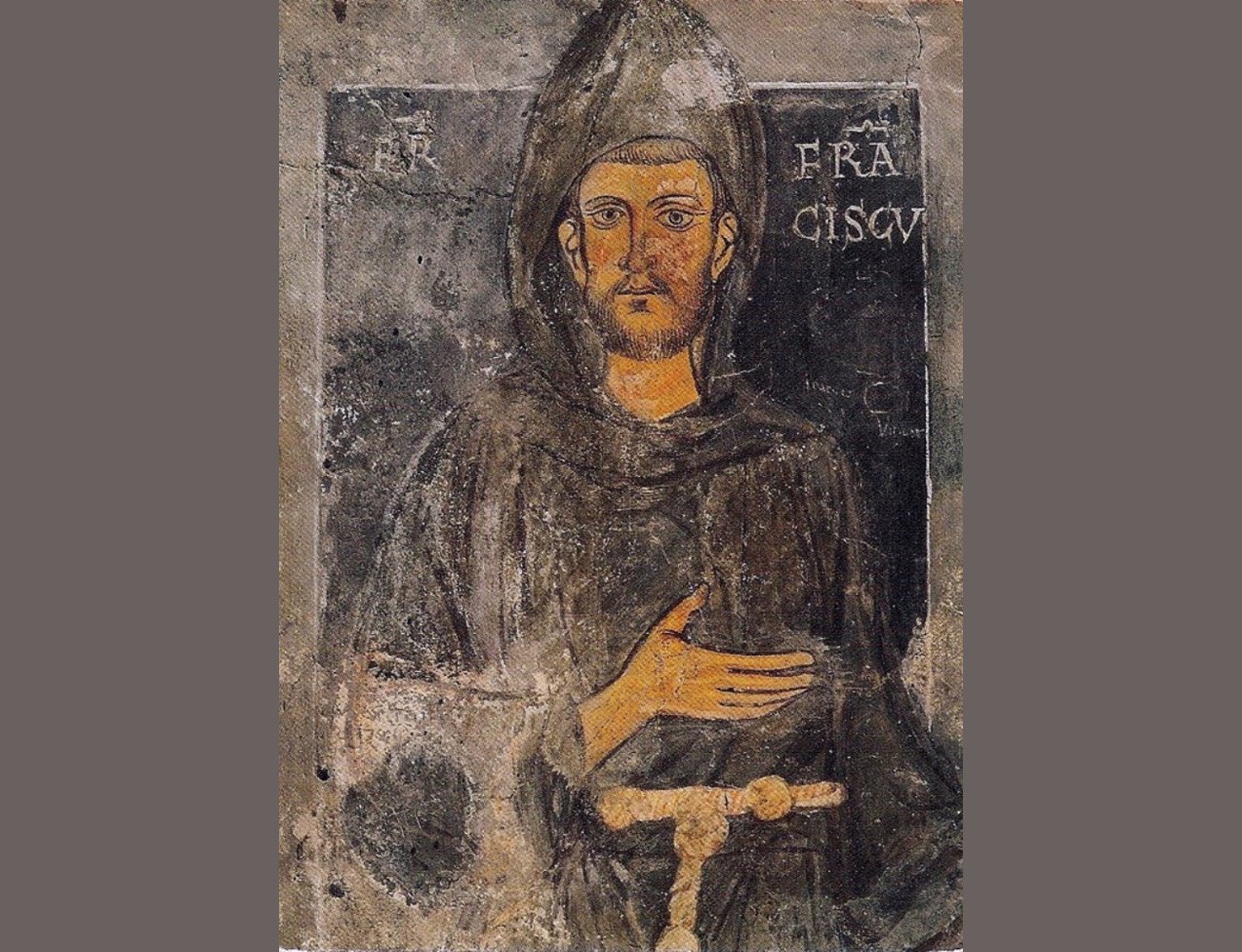

Hermann Suter: Le Laudi di San Francesco d’Assisi (Sonnengesang), Kammerfassung von Urs Stäuble, Partitur, Hug Musikverlage, Zürich

Hermann Suter: Le Laudi di San Francesco d’Assisi (Sonnengesang), Kammerfassung von Urs Stäuble, Partitur, Hug Musikverlage, Zürich