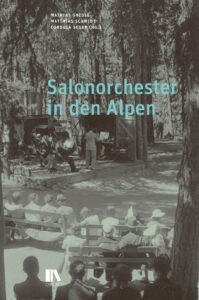

Alpine Kur- und Hotelmusik

Der Sammelband «Salonorchester in den Alpen» präsentiert die facettenreiche Geschichte der musikalischen Unterhaltung in Tourismus-Hochburgen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

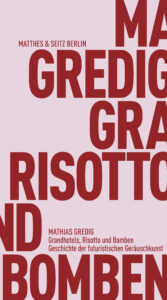

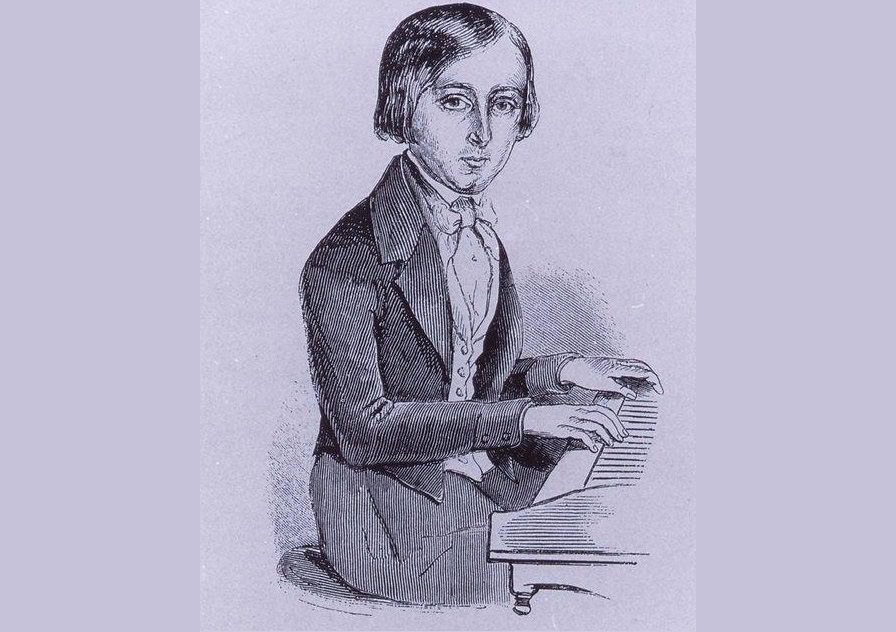

Das waren noch Zeiten. Selten hat dieser Satz besser gepasst als für die Welt, die bei der Lektüre des von Mathias Gredig, Matthias Schmidt und Cordula Seger herausgegebenen Sammelbands zur Geschichte der Salonorchester in den Alpen lebendig wird. Im Zuge des frühen Tourismus- und Kurortbooms wurden ab den 1860er-Jahren in unzähligen Hotels Musikformationen – vom Klaviertrio bis zum grossen Kammerorchester – engagiert, um die internationalen Gäste bei ihren kostspieligen Aufenthalten in den Alpen zu unterhalten. Dieses ebenso abenteuerliche wie unterhaltsame Kapitel der lokalen Musikgeschichte wurde erst in den letzten Jahren von der Musikforschung entdeckt.

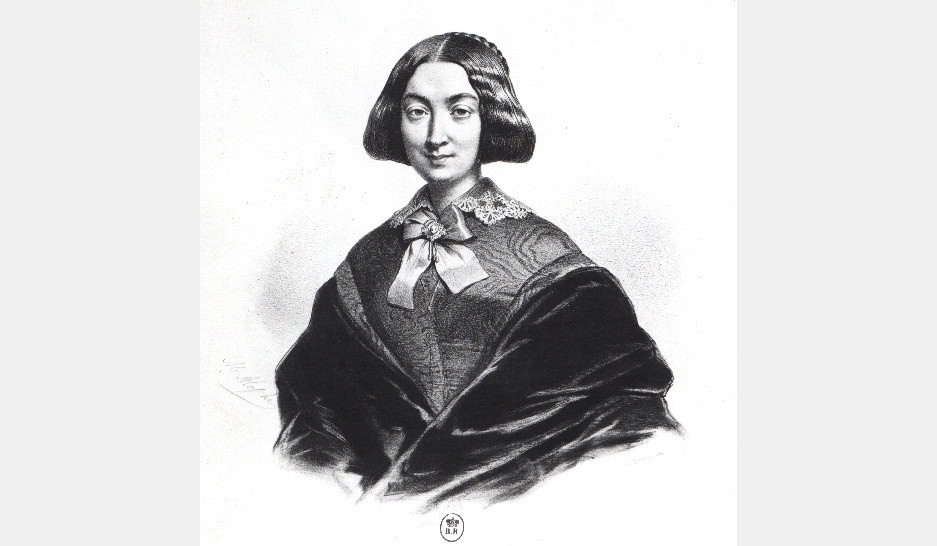

Der vorliegende Band beleuchtet das Thema anhand 14 kürzerer Essays aus verschiedensten Perspektiven: Den Bogen bilden Untersuchungen von Archivdokumenten aus den Engadiner Hotels Val Sinestra und Maloja Palace; dazwischen finden sich migrationshistorische Texte (etwa zu reisenden Musikerinnen), musiktheoretische Abhandlungen über Opernbearbeitungen, Tourismuskritik, Kurzbiografien, Projektberichte zu neu geschriebenen Salonorchester-Arrangements sowie Fachgespräche mit hohem Unterhaltungswert. Meist zwei Essays sind stimmungsvoll zu kleinen Blöcken angeordnet, sodass beim Lesen kaum Durchhänger entstehen.

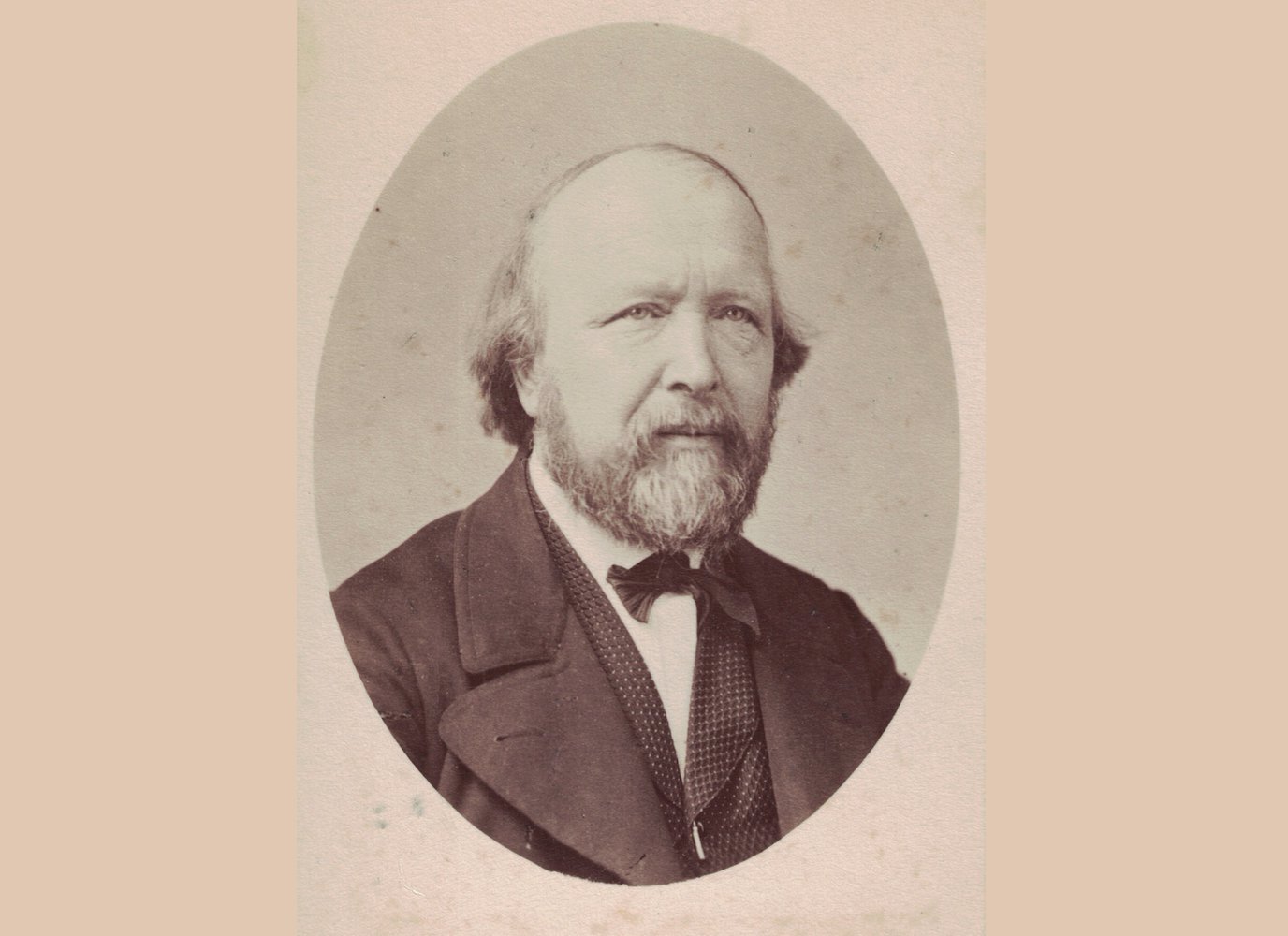

Die Kapitel sind anschaulich geschrieben, die Vielfalt an Quellen und Abbildungen sowie die ausgeprägte Narrativität machen die Texte eingängig und lebensnah. Der insgesamt anthologische Aufbau wird durch Leitfiguren wie Fräulein Schubert oder Cesare Galli bereichert, die kapitelübergreifend auftauchen und die Inhalte so allmählich zu einem – wenngleich sehr fragmentarischen – Gesamteindruck zusammensetzen. Geografisch etwas aus der Reihe tanz der Ausflug ins Südtirol, da sich die restlichen Beiträge fast ausschliesslich im Engadin abspielen. Ein Plus sind die vielen konkreten Musikbeispiele, aus denen sich eine schöne Buch-Playlist zusammenstellen lässt.

Die Lektüre des Bands lohnt sich auf alle Fälle. Er vereint erfolgreich Information und Unterhaltung und wird dem Gegenstand damit gerecht.

Salonorchester in den Alpen, hg. von Mathias Gredig, Matthias Schmidt, Cordula Seger, 232 S., Fr. 38.00, Chronos, Zürich 2024, ISBN 978-3-0340-1733-6