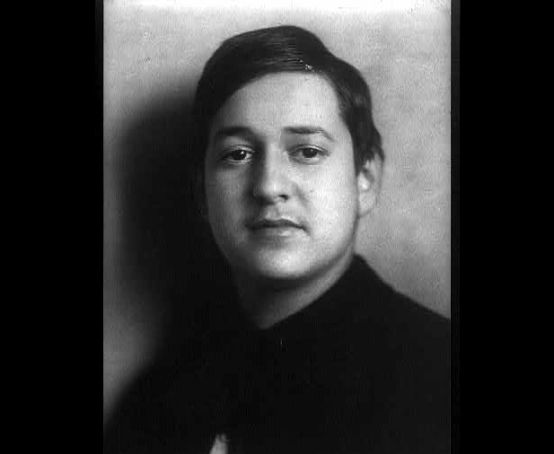

Bettina Skrzypczak sulla sua composizione "Oracula Sibyllina", sull'impegno artistico e sulla questione di come la vita possa continuare dopo la corona.

Bettina Skrzypczak vive a Riehen e insegna composizione, teoria e storia della musica alla Scuola di Musica di Lucerna. A febbraio le è stato assegnato il premio Heidelberg Women Artists' Prize 2020 e a maggio ha ricevuto la borsa di studio per la composizione del Cantone di Argovia per il 2020. Musikkollegium Winterthurdiretto da Pierre-Alain Monot più di cinque anni fa. Oracula Sibyllina per mezzosoprano (Mareike Schellenberger) e orchestra è il risultato di anni di studio di antichi oracoli e profetesse. Oggi l'opera è più attuale che mai.

Bettina, la tua composizione inizia con le parole: "Io sono Sibilla". Quindi prima la domanda: chi è questa Sibilla?

Si tratta di un personaggio di fantasia.

Interessante! E come viene assemblato?

Devo approfondire un po' questo aspetto. Le Sibille erano donne sagge che profetizzavano - profetesse. Furono menzionate per la prima volta nell'antichità da Eraclito. L'autore romano Varrone nomina dieci sibille, ognuna con le proprie profezie. Le loro profezie non si riferiscono a persone o fatti storicamente localizzabili, ma all'esistenza umana in generale, per lo più sotto forma di avvertimenti. I testi sono di un'attualità senza tempo e questo mi ha colpito. Mi hanno particolarmente interessato due di queste sibille, la Sibilla di Erythrai e la famosa Sibilla di Cumae, vicino a Napoli. Il mio testo si basa sulle loro dichiarazioni.

Sembra un processo di sviluppo molto lungo.

Ho lavorato per mesi sul tema e ci ho riflettuto a lungo. La compilazione del testo è stata la prima fase della composizione e la musica è cresciuta insieme al testo, anche se inizialmente solo nella mia testa. È così che il ritratto di una Sibilla è emerso come risultato della mia immaginazione. Lei incarna tutto ciò che ho scoperto e sentito studiando i testi.

Come definirebbe questa Sibilla?

La caratterizzazione segue una precisa drammaturgia. Ci sono tre fasi e ognuna si conclude con l'appello ammonitore: "Ascoltate!". Nella prima parte, la donna si presenta: "Sono Sibilla, la serva profetizzante di Phoibos. Sono la figlia della ninfa Naia". Questo è il nocciolo della questione: è la figlia di un essere naturale terrestre e allo stesso tempo la serva di Phoibos Apollo, lo "splendente", che è equiparato al dio del sole Helios. Questo significa che nel suo caso c'è il momento del terreno, dell'effimero, e il momento del divino, della luce. Questa tensione interiore o addirittura conflitto mi ha affascinato.

Qual è il carattere musicale di questa prima parte?

Il tratto fondamentale è quello lirico. La linea melodica è al centro della scena, la cantabilità come simbolo di umanità. C'è qualcosa di struggente quando racconta il suo destino.

E la seconda fase?

Qui la Sibilla appare come una ribelle delusa e diventa molto emotiva. Dice: "Non ascoltate le mie parole e mi chiamate Sibilla bugiarda e furiosa - vi avverto!".

E poi l'intera faccenda esplode.

La terza parte del testo ci porta in una dimensione completamente diversa. È la fase dell'estasi e il culmine dell'opera. La Sibilla entra in uno stato in cui non riesce più a controllarsi. Perde i suoi tratti personali, diventa portavoce di forze soprannaturali e vede cose terribili. Qui, tutto nella musica viene fatto a pezzi, sminuzzato; la cantabilità associata ai suoi sentimenti umani è scomparsa, prevale il rumorismo. Poi tace; è inorridita da ciò che vede e la musica si ferma. C'è il vuoto. Ma alla fine c'è un colpo di scena: La sibilla canta ancora una volta: "Ascolta!". La linea cantabile simboleggia un ritorno all'umano, un segnale che allude alla salvezza.

La parola "sentire" ricorre molto spesso.

Capisco Oracula Sibyllina come composizione sull'ascolto: L'ascolto come ascolto e come simbolo dell'esperienza concentrata della realtà interiore ed esteriore, come attenzione completa al mondo che ci è dato e che non dobbiamo distruggere.

Con quest'opera, lei ha anche tracciato il ritratto di una figura femminile incredibilmente complessa.

È un mezzo che ha due facce: una umana e una che non comprendiamo.

Una sorta di archetipo femminile con tutte le sue contraddizioni.

Forse.

Il carattere drammatico della figura deriva anche da questo conflitto interiore. "Oracula Sibyllina" è concepito come un monodramma. Ha già pensato a una messa in scena?

Sì, certo. La voce in particolare, con le sue gradazioni dal parlato allo Sprechgesang al canto altamente espressivo, richiede un'esecuzione scenica. La divisione dell'orchestra in tre gruppi spazialmente separati enfatizza il dramma. Diventa una camera di risonanza per la voce.

La terza parte apre dimensioni che raramente si trovano nella musica di oggi. La Sibilla descrive un'apocalisse sotto forma di battaglia cosmica delle stelle: "Dio li ha lasciati combattere e Lucifero ha diretto la battaglia". Anche questa immagine è presentata in modo incredibilmente avvincente dal punto di vista musicale.

Ci sono pensieri umani esistenziali che non possono essere descritti. Per questo lascio parlare la Sibilla, la osservo dall'esterno e sperimento attraverso di lei che sta accadendo qualcosa di incomprensibile. Lei può descriverlo solo con parole balbettanti. Posso vedere ciò che le sta accadendo, ma non oso entrare io stesso in questi regni.

Tuttavia, voi siete il compositore e lo formulate.

Sto solo dando una sorta di schema dei grandi eventi.

Lei ha sottolineato che la Sibilla ha anche un lato leggero. Ma a parte la prima parte, si tratta in realtà di un'opera molto cupa. Tutto conduce a questa terza parte, la battaglia dei mondi.

Non la vedo come una situazione senza speranza. Il finale è aperto e lascia spazio anche alla speranza. Ma ho voluto spingermi al limite per sottolineare la serietà dell'avvertimento.

Il commento alla sua opera del 2015 si conclude con una quartina: "Chi sei, Sibylle, tu senza casa? / Voglio stare al tuo fianco / Sul tuo cammino di ricerca senza fine / Nella tua fuga dalle tenebre". È evidente che lei si identifica fortemente con questo personaggio.

Il dilemma in cui si trova mi ha portato con sé: È una persona molto sensibile che percepisce il mondo in modo differenziato, e allo stesso tempo porta il fatidico fardello di dover vedere cose che gli altri non vedono e non viene presa sul serio. Vorrebbe dire qualcosa, ma nessuno l'ascolta, e così ho voluto simpatizzare con lei. Quando ho composto la parte dell'apocalisse, ero completamente esausto, anche fisicamente. Ci è voluta molta energia. Non c'è nulla di gratuito in questa musica.

L'aspetto della comunicazione è ovviamente molto importante per voi.

Quando affronto un testo come questo, mi viene spontaneo dire qualcosa. Sento il bisogno di parlare, di chiarire la mia posizione di persona che vive oggi. Questo vale certamente per tutti coloro che lavorano come artisti.

"Oracula Sibyllina" è stato creato nel 2014-15 e presentato in anteprima a Winterthur il 21 maggio 2015. Rispetto ad oggi, allora il mondo sembrava quasi in ordine. Da allora, molti problemi sono venuti al pettine. Come mai ha scritto un'opera con una tendenza così catastrofica in un'epoca ancora relativamente calma?

La figura della Sibilla mi preoccupava già da anni. Nel 2003, il Quartetto noir ha suonato al Festival di Lucerna la mia improvvisazione composta intitolata Weissagung, che conteneva già alcune frasi del testo attuale; la contrabbassista Joëlle Léandre ha fatto un ottimo lavoro nel rappresentare la selvatichezza della Sibilla. Questo ha continuato a lavorare nella mia mente. E poi ho osservato per molti anni i cambiamenti inquietanti della società e della convivenza, che sono aumentati negli ultimi anni. Questi sono stati i piccoli pezzi del mosaico che lentamente si sono uniti per formare il quadro che poi è confluito nella composizione.

Cinque anni dopo, nel bel mezzo della crisi del coronavirus

Alla sua prima, "Oracula Sibyllina" era ancora percepito principalmente come un evento puramente estetico. E ora, cinque anni dopo, siamo nel bel mezzo del disastro della crisi del coronavirus e abbiamo la sensazione che l'orribile visione di questa sibilla ci riguardi.

Devo dire che a volte mi stupisco che le mie intuizioni o idee si concretizzino dopo molto tempo. Questo conferma la mia idea che, sebbene noi esseri umani riconosciamo certi sviluppi in modo intuitivo o forse anche razionale, non vogliamo ammettere che esistano davvero. Abbiamo sempre creduto di poter spiegare tutto e quindi di poter controllare il mondo, trascurando il fatto che ci sono aree dell'essere umano che sono completamente irrazionali. Queste aree emergono nella Sibilla quando profetizza. Ed è anche qui che l'arte può intervenire per fare luce sulle tenebre. La voce della Sibilla, che è diventata la voce interiore della nostra coscienza, può guidarci.

L'inaspettata attualità di quest'opera mi ricorda da lontano la storia di Gustav Mahler, che scrisse i "Kindertotenlieder" in un momento felice della sua vita, e tre anni dopo morì sua figlia. Gli artisti hanno un settimo senso?

Se è così, forse ha a che fare con il metodo di lavoro dell'artista. Egli si concentra sul suo lavoro per mesi e anni, e questo affina la sua percezione in modo estremo. Quando compongo, percepisco tutto molto più intensamente, anche le cose di tutti i giorni. Sento più intensamente, capisco più intensamente le persone. C'è un'apertura del cuore e della mente. E forse questo ti permette di vedere più lontano nel futuro rispetto ad altre persone. Credo che ogni artista abbia la capacità di percepire il mondo così intensamente e di prendere parte ai cambiamenti. Molto di ciò che vivo come contemporaneo mi riguarda in modo incredibilmente forte, e la musica è il mezzo con cui comunico i miei sentimenti.

Questo ci porta alla domanda molto discussa di oggi: gli artisti dovrebbero essere coinvolti in questioni sociali?

In ogni caso, assolutamente. Ho le mie difficoltà con quella che viene definita in modo un po' riduttivo "musica politica", ma il legame con la realtà può nascere in molti modi diversi. Non sono una di quelle persone che dicono: sì, le cose stanno così e non c'è niente da fare. C'è qualcosa che mi brucia dentro, voglio fare la differenza con la mia musica e cambiare qualcosa. Credo che le voci forti siano l'unico modo per smuovere le cose. Ecco perché questa Sibylle mi colpisce. Si spinge fino ai suoi limiti e rischia molto nel processo. Così facendo, rende possibile che le profezie, che spesso si sono terribilmente avverate, tornino finalmente alla luce.

Un compositore dovrebbe reagire direttamente al problema della corona?

Uno dei miei studenti mi ha già chiesto se non sento il bisogno di scrivere un'opera del genere. Ma mi sembra ancora troppo presto e non credo in un riflesso così immediato. Siamo ancora nel mezzo e stiamo vivendo esperienze che devono essere prima elaborate. Abbiamo bisogno di tempo per riflettere. Ma è assolutamente necessario affrontare artisticamente questi eventi senza precedenti, prima o poi.

Oltre alle conseguenze materiali, quali sono gli effetti della crisi del coronavirus sui singoli artisti?

L'arte consiste nello scambio, è un atto di comunicazione. Come tutti gli altri, per me è importante poter comunicare con l'ascoltatore e l'esecutore, e questo al momento non è possibile. Corona, ovviamente, prima o poi finirà. Ma sottolineo ancora una volta il momento della riflessione, perché solo allora possiamo trarre le conseguenze e reagire di conseguenza. La cosa peggiore sarebbe pensare che sia tutto finito e che si possa continuare come prima.

Cosa desiderate per il dopo?

Che superiamo il nostro egoismo e ci ascoltiamo di più. Che sviluppiamo una maggiore sensibilità verso gli altri, compresi i nostri vicini, e gioiamo di ciò che ci è stato dato, dell'intero presente in cui viviamo. Che impariamo ad apprezzare di nuovo ciò che abbiamo e non pensiamo solo a ciò che non abbiamo ancora o a ciò che vogliamo ancora raggiungere.